Als meine Tochter still zur Welt kam, bin ich nicht „einfach nur“ traurig geworden. Etwas in mir ist gebrochen, das ich damals nicht benennen konnte. Nach außen war ich der, der organisiert, mit Ärzten spricht, nach Hause fährt, Dinge regelt. Innen war ich längst Vater – aber ohne Verlauf, ohne Alltag, ohne ein Kind im Arm. Dieses Auseinanderfallen von innen und außen hat mich tiefer getroffen, als ich es mir selbst eingestehen wollte.

In dieser Fallstudie schreibe ich als betroffener Vater. Ich beschreibe, wie sich die stille Geburt in meinem Nervensystem, in meinem Selbstbild und in meinem Alltag eingegraben hat. Und ich versuche zu erklären, warum Väter nach einer stillen Geburt oft anders zerbrechen als Mütter – nicht weil sie weniger lieben, sondern weil ihre Art zu tragen und zu funktionieren auf eine besondere Weise kollidiert mit diesem Verlust.

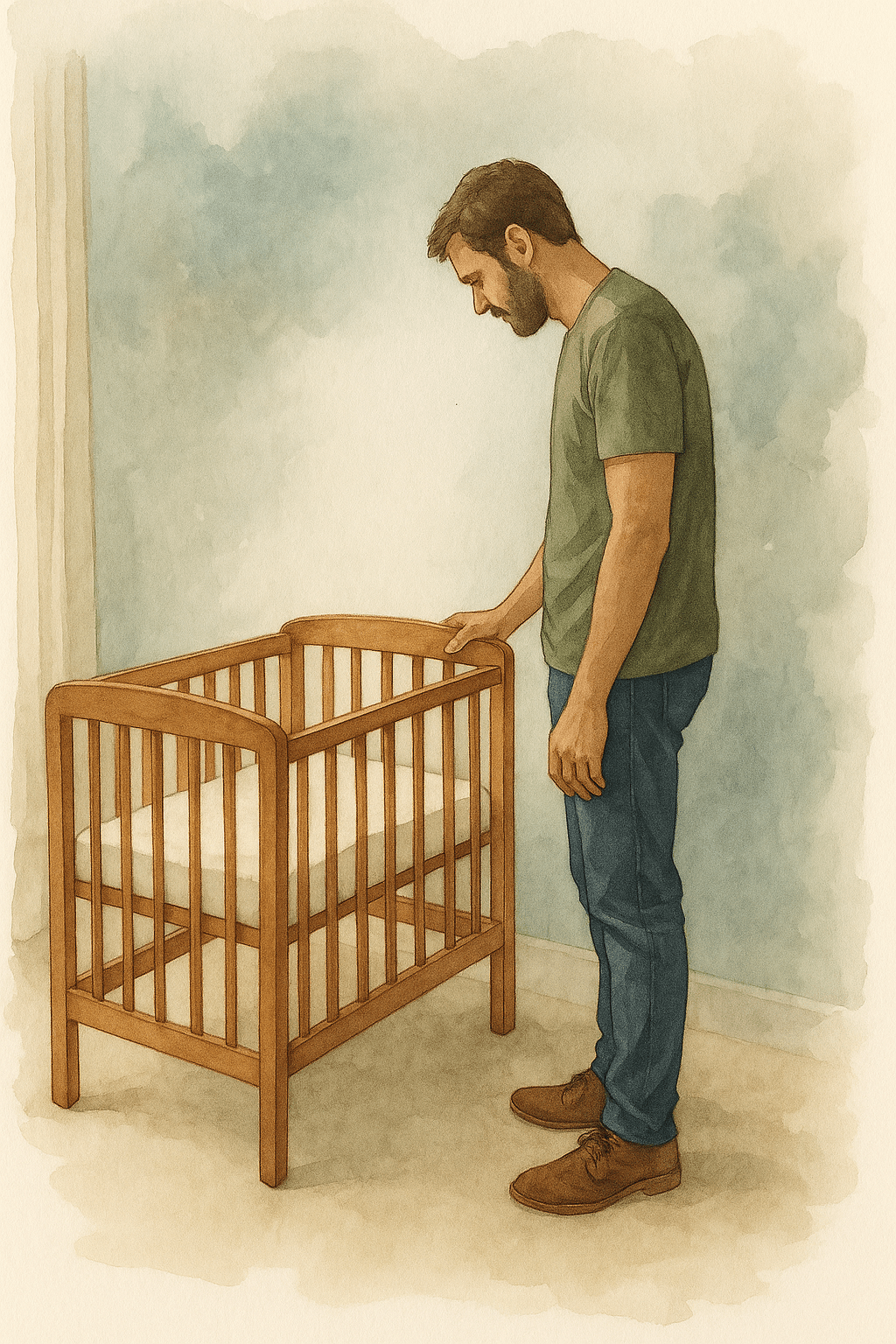

Wenn Vatersein innerlich da ist – und außen keine Form findet

Ich war längst Vater, bevor meine Tochter zur Welt kam. Das beginnt nicht erst mit dem ersten Schrei, sondern in den Monaten davor. Mit jedem Untersuchungstermin, jedem Ultraschallbild, jedem Satz „wir werden Eltern“ wird innerlich etwas Realität. Ich hatte Bilder im Kopf: Wickeltisch, Autofahrten, Müdigkeit, Streit über Banales, kleine Hände an meinem Hals. Dieses innere Vatersein war greifbar, auch wenn noch nichts davon gelebt war.

Als klar wurde, dass meine Tochter still zur Welt kommen würde, ist diese ganze innere Welt nicht verschwunden. Sie ist stehen geblieben. Die Identität „Ich bin Vater“ blieb im Inneren aktiv, aber außen fiel jede Möglichkeit weg, sie in Handlung zu übersetzen. Kein Heimkommen mit Babyschale, kein Kennenlernen durch Familie, kein gemeinsamer Alltag. Diese Lücke zwischen innerer Identität und äußerer Wirklichkeit habe ich wie eine Art Ortlosigkeit erlebt. Ich war Vater – aber ohne Platz, ohne Aufgabe. Genau diese Kollision war der Kern meines Zusammenbruchs, nicht die Traurigkeit allein.

Was in meinem Körper nach der stillen Geburt passiert ist

Mein Kopf konnte Sätze denken wie „meine Tochter ist gestorben“, aber mein Körper war woanders. Ich erinnere mich an eine merkwürdige Mischung aus Übererregung und Taubheit. In einem Moment war alles zu viel: Geräusche im Krankenhausflur, das Summen von Geräten, Blicke, Fragen. Im nächsten Moment war ich wie hinter Glas. Ich sah mich selbst sprechen, unterschreiben, nicken, aber innerlich war es leer.

Heute weiß ich, dass das klassische Schutzprogramme meines Nervensystems waren. Hyperarousal, wenn der Körper versucht, mit Alarm und Aktivität zu kontrollieren, was nicht kontrollierbar ist. Hypoarousal, wenn das System sich herunterfährt, weil die Menge an Horror nicht mehr verarbeitet werden kann. Damals habe ich es als „funktionieren“ und „wegdriften“ erlebt. Ich dachte, ich sei schwach, weil ich nicht richtig weinen konnte, weil ich „zu ruhig“ wirkte. In Wahrheit war mein Körper damit beschäftigt, mich vor einem kompletten Zusammenbruch zu schützen.

Warum ich so viel organisiert habe – und so wenig gefühlt

Nach der stillen Geburt habe ich mich in Aufgaben geflüchtet. Ich habe Telefonate geführt, Termine koordiniert, mit Bestattungsunternehmen gesprochen, Unterlagen organisiert. Von außen sah das wahrscheinlich stabil aus. Ich war der, der „alles regelt“. Innen war es eher eine letzte Möglichkeit, nicht in die Tiefe zu stürzen. Jeder Anruf, jede E-Mail, jede Unterschrift gab meinem Nervensystem einen klaren nächsten Schritt.

Meine Trauer hatte in diesem Funktionsmodus kaum Platz. Wenn ich sie gespürt habe, dann in Momenten, in denen die Aufgaben kurz wegfielen. Unter der Dusche. Im Auto. Nachts, wenn alles leise war und es keine Telefonnummer mehr gab, die ich anrufen konnte. Genau dann kam die Wucht zurück, ungefiltert.

Wie Rollenbilder meinen Zusammenbruch mitgeprägt haben

Ich war mit einem klaren Bild im Kopf unterwegs. Als Vater muss ich stark sein. Besonders, wenn andere am Boden liegt. Das Rollenbild hieß: „Du hältst, du organisierst, du kippst nicht um.“ Dieses Bild hat mich einerseits durch die ersten Tage getragen, andererseits meinen eigenen Zerbruch unsichtbar gemacht – für andere und lange auch für mich.

Ich habe mich selbst sehr ernst genommen in dieser Rolle. Ich dachte, wenn ich zusammenbreche, ist alles verloren. Dass ich innerlich längst gebrochen war, habe ich da noch nicht verstanden. Stattdessen habe ich meinen eigenen Schmerz oft relativiert. Der Zusammenbruch kam nicht aus heiterem Himmel. Er war aufgeschoben.

Wie der Alltag zum Systemtest wurde

Nach außen kehrt der Alltag schneller zurück als innen. Es gab wieder Wecker, Arbeit, Einkaufen, Smalltalk. Ich habe sehr früh gemerkt, dass mein System dafür eigentlich noch nicht bereit war. Im Gespräch mit Kollegen spürte ich, wie sich mein Blick verengt, mein Atem flach wird, mein Körper in Alarm geht, sobald das Thema nur in die Nähe kam. Ich habe Gespräche abgekürzt, Oberflächlichkeit gesucht oder radikal gewechselt, wenn es mir zu nah kam.

Gleichzeitig war da ein Teil in mir, der genau das Gegenteil wollte: gesehen werden, verstanden werden, nicht so tun müssen. Diese innere Zerrissenheit habe ich im Alltag als ständige Spannung erlebt. Ein Teil hielt die Fassade, ein anderer Teil hing irgendwo im Kreißsaal fest. Jeder Trigger – ein Babyfoto, eine beiläufige Bemerkung, ein Kalenderdatum – konnte mich aus dem dünnen Funktionieren herausreißen. Von außen sah es nach Launenhaftigkeit aus. Innen war es der Versuch, in einem Nervensystem zu leben, das noch im Ausnahmezustand war.

Was diese Fallstudie zeigt

Wenn ich heute auf diese Zeit zurückblicke, sehe ich deutlich: Es war kein „Väter sind halt anders“, kein „typisch Mann, der arbeitet das so weg“. Es war eine klare psychotraumatologische Dynamik. Die Identität „Vater“ war in mir aktiv, ohne dass es eine passende äußere Rolle gab. Dazu kamen Schock, Verlust, körperliche Überforderung und ein Rollenbild, das keine weiche Seite kannte. Diese Kombination hat mein System an seine Grenzen gebracht.

Die Fallstudie zeigt auch: Das scheinbare „Anders zerbrechen“ von Vätern ist kein Zeichen von emotionaler Kälte. Es ist ein Muster, das aus Bindung, Schutz und Überforderung entsteht. Viele meiner Reaktionen waren aus heutiger Sicht nachvollziehbar: das Funktionieren, die Verzögerung der Trauer, das Pendeln zwischen Nähe und Rückzug. Wenn ich das in anderer Fachliteratur lese, sehe ich Begriffe wie anhaltende Trauerreaktion, posttraumatische Symptome, Identitätsbrüche. In meinem Alltag waren das schlaflose Nächte, plötzliches Wegdriften, das Gefühl, im eigenen Leben nur zu Besuch zu sein.

Warum Väter nach einer stillen Geburt anders wahrgenommen werden

In Gesprächen mit anderen Betroffenen begegnet mir oft dasselbe Muster. Mütter werden als offen trauernd gesehen, Väter als die, die funktionieren. Das ist manchmal so, aber die Deutung dahinter ist gefährlich. Wer nur auf das Verhalten schaut, übersieht, was im Inneren passiert. Ich habe damals oft den Satz gehört: „Du bist so stark, wie du das alles regelst.“ Was niemand sah, war, wie dünn der Boden unter mir war.

Diese Fremdwahrnehmung hat mich zusätzlich unter Druck gesetzt. Ich hatte das Gefühl, ich dürfte an diesem Bild nicht kratzen. Wenn ich gezeigt hätte, wie es wirklich in mir aussieht, hätte das ganze „System stark sein“ in sich zusammenfallen können. Also habe ich es gehalten – auf Kosten meiner eigenen Erholung. Das macht den Zusammenbruch bei Vätern oft unsichtbarer und später. Er ist nicht weniger heftig, nur weniger früh gesehen.

Wie sich die Trauer später Raum genommen hat

Die verschobene Trauer ist nicht verschwunden. Sie hat sich später ihren Weg gesucht. Zunächst in Form von Symptomen, die ich nicht sofort als Trauer erkannt habe. Gereiztheit, innere Leere, Konzentrationsschwierigkeiten, körperliche Spannungen, Erschöpfung. Ich dachte, ich sei einfach „überlastet“. Erst als ich begann, genauer hinzuschauen, wurde klar: Das ist nicht nur Stress. Das ist Trauer, die keinen Platz bekommen hat.

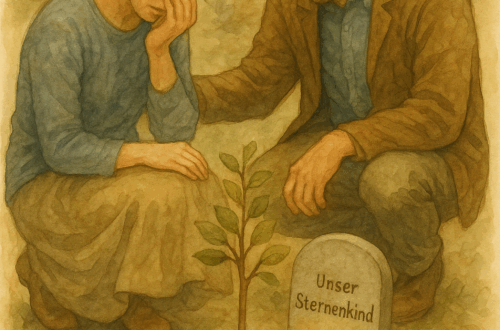

Ich musste lernen, die eigene innere Vatergeschichte zu erzählen, nicht nur das, was medizinisch passiert war. Ich musste mir zugestehen, dass ich eine Daseinsberechtigung für meinen Schmerz habe. Das klingt banal, war aber ein harter Schritt. Der Punkt, an dem ich mich selbst nicht mehr als Begleiter, sondern als Betroffenen ernst genommen habe, war der Wendepunkt. Vorher war ich immer „der daneben“. Danach wurde ich selbst Teil der Geschichte.

Warum ich heute darüber schreibe

Dieser Text ist kein Ratgeber, keine Anleitung, wie man als Vater nach einer stillen Geburt „richtig“ trauert. Er ist eine Spurensuche. Ich beschreibe, wie und warum ich an dieser Erfahrung anders gebrochen bin, als viele es von außen sehen konnten. Und ich versuche, die inneren Vorgänge so zu benennen, dass andere Väter ihre eigenen Reaktionen weniger als persönliches Versagen lesen müssen.

Wenn du ähnliches erlebt hast, soll dieser Text dir keine neue Pflicht geben. Im Gegenteil. Er soll dir zeigen, dass dein Weg durch diese Trauer eine Geschichte hat, eine Logik, einen Hintergrund im Nervensystem und in deinen Bindungen. Väter nach einer stillen Geburt zerbrechen oft anders, weil ihre innere Identität, ihr Körper und ihr Rollenbild auf eine besondere Art kollidieren. Dass es reißt, ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist das, was passiert, wenn Liebe keinen Verlauf findet – und trotzdem bleibt.

Schluss: Zerbrechen heißt nicht, dass du nicht Vater bist

Für mich war lange unklar, was von meinem Vatersein übrig bleibt, wenn das Kind, für das ich Vater sein wollte, nicht lebt. Heute formuliere ich es anders. Ich bin Vater einer Tochter, die still zur Welt kam. Mein Vatersein hat keinen Alltag, aber eine Geschichte. Es hat eine Spur in meinem Körper, in meinen Entscheidungen, in meinem Blick auf Welt und Bindung. Der Zusammenbruch war real, aber er war nicht das Ende.

Wenn du als Vater nach einer stillen Geburt das Gefühl hast, dass in dir etwas gebrochen ist, das andere nicht sehen, dann bist du nicht allein. Dein System hat versucht, Unmögliches zu tragen. Dass es dabei reißt, ist nachvollziehbar. Die Frage ist nicht, ob du stark genug warst. Die Frage ist, wie du heute mit dir umgehen kannst, wenn du verstehst, was damals passiert ist. Für mich beginnt Heilung nicht mit „loslassen“, sondern mit einem Satz, der innerlich leise, aber klar geworden ist: Ich bin dein Vater – und das bleibt wahr, auch wenn dein Leben anders verlaufen ist, als ich es erhofft habe.

FAQ – Väter nach einer stillen Geburt

Knappe Antworten aus dem Artikel: Was im Körper passiert, warum es so still wirkt – und weshalb „Starksein“ oft Selbstschutz ist, nicht Heilung.

Weil viele Väter nach einer stillen Geburt innerlich schon Vater sind, aber diese Rolle im Alltag nicht leben dürfen. Sie halten sich zusammen, um „funktionieren“ zu können. Von außen wirkt das ruhig. Innen ist es massiver Schmerz und Identitätsriss.

Es ist Trauer, Schock und oft Trauma gleichzeitig. Das Nervensystem fährt hoch (Anspannung, Wut, kein Schlaf) oder klappt weg (Taubheit, Leere). Das ist kein „er ist halt gereizt“, sondern eine Schutzreaktion nach einem extremen Verlust.

Viele Männer glauben unbewusst, sie müssten schützen, verhindern, retten. Wenn das Kind still zur Welt kommt, erlebt der Vater nicht nur Trauer, sondern Ohnmacht. Diese Ohnmacht wird oft zu Schuld umgedeutet – auch wenn er nichts „falsch gemacht“ hat.

Viele Väter nach einer stillen Geburt entscheiden innerlich: „Ich halte sie, nicht umgekehrt.“ Das heißt: zusammenreißen, organisieren, medizinische Dinge klären. Das wirkt stark, ist aber oft Selbstverleugnung. Er schützt andere – und verschwindet dabei selbst.

Es KANN traumatisch sein. Trauma heißt hier nicht „schwach“, sondern: Das System war überlastet. Wenn Schlaf, Appetit, Konzentration oder emotionale Kontrolle über Wochen wegbrechen oder du dich selbst nicht mehr richtig spürst, ist das ein Zeichen dafür, dass dein Nervensystem kämpft – nicht dafür, dass du versagst.

Erst Stabilität. Atmen, schlafen, essen, kurze Inseln von Ruhe, kleine Rituale (Name sagen, Kerze, Hand auf den Bauch der Partnerin, ein Satz abends). Bedeutung, Sprache, Einordnung kommen danach. Der Körper muss erst runter, sonst kann der Kopf gar nichts verarbeiten.

Sofort, wenn du merkst: Ich halte das nicht mehr alleine. Spätestens dann, wenn du dauerhaft nicht schläfst, ständig unter Strom stehst, dich innerlich taub fühlst oder nur noch funktionierst. Das ist keine Schwäche. Das ist Selbstschutz – genau so, wie du andere schützen willst.

Frag nicht nur „Wie geht es ihr?“, sondern auch „Wie geht es dir?“. Sag ausdrücklich „Ich weiß, dass du Vater bist.“ Biete nicht Lösungen an. Biete Zeit an. Stille. Mitgehen. Kurze Sätze. Das macht den Unterschied zwischen gesehen werden und komplett verschwinden.