Wenn Vatersein keinen Verlauf findet

Als meine Tochter still zur Welt kam, ist nicht nur ein Plan zerbrochen. Es ist eine Identität zerbrochen, die ich längst in mir trug, ohne dass sie schon sichtbar gewesen wäre. Mein Vatersein hat nicht in dem Moment begonnen, in dem sie hätte schreien können, sondern Monate vorher – in Sätzen wie „wir werden Eltern“, in Bildern im Kopf, in der Art, wie ich auf Kalenderdaten, Räume und Zukunft geblickt habe. Aus einer vagen Idee wurde Schritt für Schritt ein inneres Versprechen: „Ich werde dein Vater sein, ich werde da sein, wenn du kommst.“ Dieses Versprechen lebte in mir, lange bevor ich ihre Hand hätte halten können.

Genau an dieser Stelle hat mich der Identitätsverlust nach stiller Geburt getroffen. Ich war innerlich bereits Vater, mit all den unbewussten Anpassungen im Denken und Fühlen – aber der Alltag, in dem ich Vater sein konnte, blieb leer. Es gab keinen Kinderwagen, keine Nächte im Halbschlaf, keine Vorstellung, Freunden stolz das Baby zu zeigen. Von außen sah vieles einfach nach „Trauer“ aus, so als ließe sich das in eine bekannte Schublade packen. Von innen fühlte es sich an wie ein Systembruch: als würde mein „Ich bin Vater“ in der Luft hängen, ohne dass es irgendwo landen darf. In dieser Fallstudie versuche ich zu beschreiben, wie sich das in meinem Körper, in meiner Sprache, in meinen Beziehungen und in meinem Selbstbild gezeigt hat – und wie ich heute verstehe, was da eigentlich mit mir passiert ist.

Was bei einem Identitätsverlust nach stiller Geburt zerbricht – und warum es sich wie Ortlosigkeit anfühlt

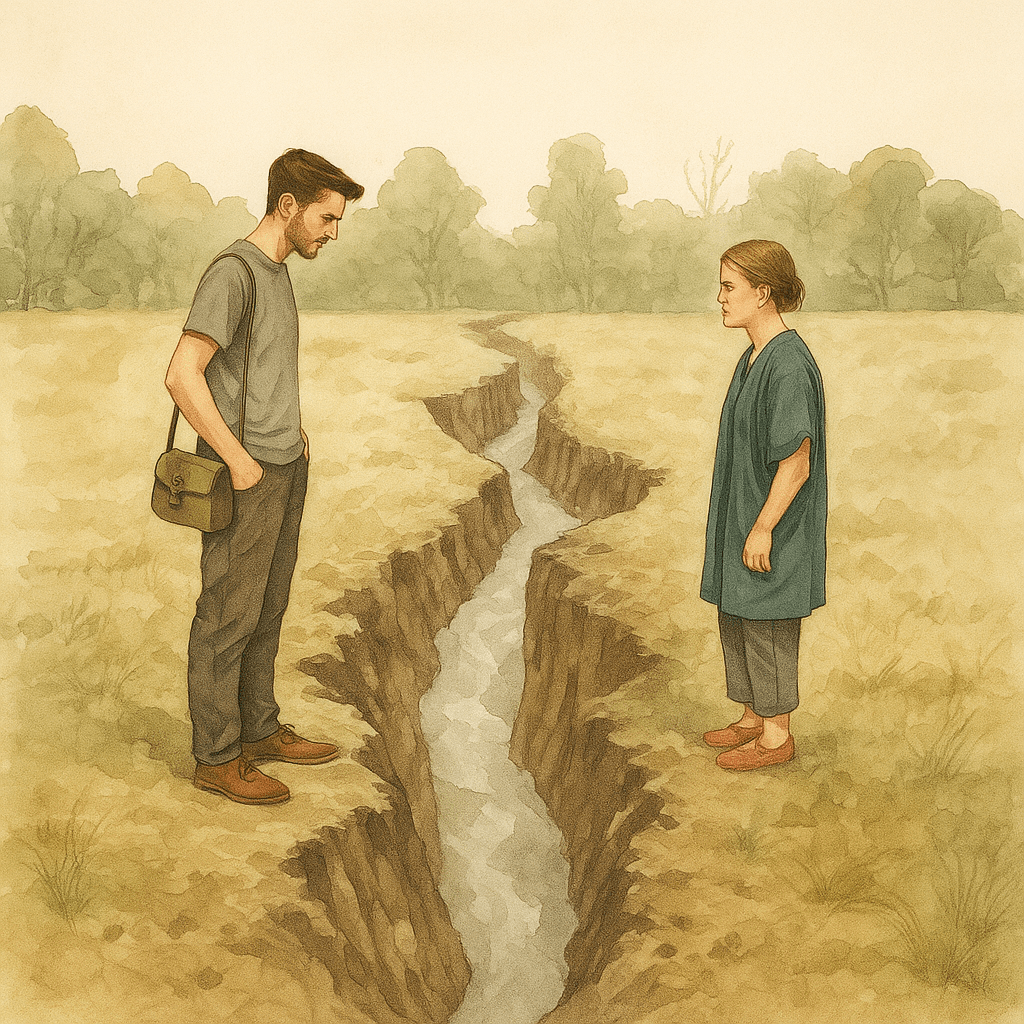

Elterliche Identität wächst als inneres Bild und als gelebte Form gleichzeitig. Du baust dir innerlich eine Rolle, noch bevor sie im Außen sichtbar wird. In meinem Fall blieb nach der stillen Geburt dieses innere Bild bestehen, während die gelebte Form komplett wegfiel. Die Liebe blieb, die Aufgaben fehlten. Ich wusste sehr genau, wer ich für dieses Kind sein wollte, hatte konkrete Bilder von mir als Vater – aber ich fand keinen Ort, an dem ich diesen Menschen leben konnte. Es gab keine alltäglichen Handlungen, an denen ich mich festhalten konnte, keine Routine, die gesagt hätte: „Hier bist du als Vater zu Hause.“

Ich habe das als eine radikale Ortlosigkeit erlebt. Ich stand körperlich neben dem Bett, neben den Geräten, später neben Menschen, die ihren Alltag weiterlebten. Ich stand im Wohnzimmer, im Supermarkt, und innerlich hatte ich keinen Boden unter den Füßen. Identitätsverlust nach stiller Geburt bedeutet für mich nicht „kein Vater sein“, sondern „Vater sein ohne Welt, in der es lebbar wäre“. Dieses Spannungsfeld frisst Kraft. Es zieht die Wahrnehmung nach innen, macht still, stumpft ab, oder lässt dich in Überaktivität kippen. Und weil die meisten dafür keine Sprache haben, bleibt dieses „Ich bin Vater – und kann es nicht sein“ oft unsichtbar. Es wird nicht mal überhört, sondern von vornherein nicht gefragt.

Der Körper erzählt zuerst: Alarm und Abschalten

Bevor ich auch nur einen klaren Gedanken fassen konnte, hat mein Nervensystem gesprochen. In den ersten Tagen und Wochen nach der stillen Geburt habe ich ein Pendeln erlebt, das ich damals nicht einordnen konnte. In der einen Stunde war ich hochgejagt: Herzrasen, flacher Atem, plötzliche Hitze im Gesicht, Reizbarkeit bei kleinsten Anlässen, Schlaf, der nicht mehr als eine Abfolge von kurzen, zerhackten Phasen war. Mein Körper war auf Gefahrenmodus gestellt, als würde jede Sekunde ein neuer Schock drohen. Ich war wach, überwach, innerlich aufgezogene Feder.

In der nächsten Stunde war alles wie hinter Glas. Geräusche kamen dumpf an, Farben waren matter, Gespräche liefen, und ich sah mich selbst von außen dabei zuschauen. Ich war da, aber nicht wirklich verfügbar. Es war, als würde jemand die Lautstärke des Lebens runterdrehen, damit es überhaupt erträglich bleibt. Diese Wechsel aus Übererregung und Taubheit haben mich verunsichert. Ich habe mich gefragt, ob mit mir etwas nicht stimmt, ob ich nicht „richtig“ trauere, weil ich mal zu viel, mal zu wenig spüre.

Heute weiß ich: Das war kein „komisch funktionieren“, sondern eine nachvollziehbare Reaktion meines Nervensystems. Hyperarousal, wenn der Körper mit Alarm, muskulärer Anspannung und Gedankenrasen versucht, Kontrolle über eine unkontrollierbare Situation zurückzugewinnen. Hypoarousal, wenn das System dicht macht, weil die Menge an Schmerz und Information nicht mehr zu verarbeiten ist. Damals habe ich mich für beides verurteilt – für das „Zu viel“ und das „Zu wenig“. Erst mit mehr Wissen über Trauma habe ich begriffen, dass mein Körper nicht gegen mich gearbeitet hat, sondern für mich, mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen.

Sprache, Schweigen und die Falle des Starkseins

In der Akutsituation habe ich eine unausgesprochene Entscheidung getroffen: „Ich halte sie. Ich regele das. Ich bleibe stehen.“ Es war Fürsorge für meine damalige Partnerin, aber es war gleichzeitig der Moment, in dem ich selbst aus dem Bild gefallen bin. Die Worte, die ich über mein eigenes Erleben hätte finden können, blieben im Hals stecken. Ich habe Fragen beantwortet, Entscheidungen mitgetragen, mich um Abläufe gekümmert, aber kaum einen Satz gesagt, der mit „Ich fühle …“ begann. Meine Innenwelt blieb weitgehend unbenannt.

Genau das wurde von außen verstärkt. Gelobt wurde nicht meine Traurigkeit, nicht meine Verletzlichkeit, sondern meine Funktion. „Du bist so stark“, „Wahnsinn, wie du das alles regelst“, „Krass, dass du das so schaffst.“ Diese Sätze haben sich eingebrannt. Sie klangen wie Anerkennung, waren aber auch ein Druck. Starksein hieß in diesem Kontext: nicht zu viel weinen, nicht zusammenbrechen, nicht ausfallen, nicht unbequem sein. So wurde mein Schweigen zur Rolle. Das, was ich getragen habe, wanderte in den Körper: in verspannte Schultern, in einen festgebissenen Kiefer, in Kopfschmerzen, in Müdigkeit, die sich mit Schlaf nicht ausgleichen ließ.

Erst als ich zum ersten Mal die Frage gehört habe: „Und wie hältst du das aus – du, als Vater?“, ist ein kleiner Spalt aufgegangen. Zum ersten Mal kam ich selbst als trauernde Person ins Bild, nicht nur als Begleiter. In diesem Moment habe ich gemerkt, wie sehr mir die Erlaubnis gefehlt hatte, nicht nur stark zu sein, sondern auch am Boden liegen zu dürfen. Sprache ist da nicht automatisch geflossen, aber sie hatte wieder eine Chance.

Ohnmacht wird schnell zu Schuld – und wie ich sie langsam entgifte

Die Kollision zwischen innerem Vatersein und äußerer Handlungsunfähigkeit hat bei mir Ohnmacht erzeugt. Ich konnte am entscheidenden Verlauf nichts ändern, konnte nichts tun, um mein Kind zu retten. Diese Ohnmacht war schwer auszuhalten. Sie hat sich sehr schnell in Schuld verwandelt. In meinem Kopf liefen Endlosschleifen. Hätte ich früher merken müssen, dass etwas nicht stimmt? Hätte ich andere Fragen stellen oder mehr drängen sollen? War ich in den falschen Momenten zu ruhig, zu vertrauensvoll, zu passiv? Jede alternative Version der Geschichte fühlte sich so an, als hätte ich etwas versäumt.

Dieses Grübeln war mein Versuch, Kontrolle zurückzuerobern. Wenn ich einen Fehler finden würde, könnte ich innerlich vielleicht so tun, als hätte ich es „in der Hand gehabt“. Das ist schmerzhaft, aber paradox tröstlich, weil es zumindest Handlung vorgaukelt. Kein Fehler zu finden, fühlt sich noch schlimmer an. Es wäre „einfach nur passiert“, ohne dass ich hätte eingreifen können. In dieser Logik war Schuld fast leichter zu ertragen als pure Ohnmacht.

Heilsam wurde es erst, als ich angefangen habe, Verantwortung und Einfluss auseinanderzuhalten. Verantwortung heißt für mich heute: präsent sein, würdigen, Entscheidungen im Rahmen des Möglichen treffen, mein Kind nicht innerlich verleugnen. Einfluss heißt: Was war damals objektiv veränderbar? Welche medizinischen Grenzen gab es, welche Informationen hatte ich, welche Möglichkeiten standen real zur Verfügung? Aus dieser Perspektive konnte ich anders mit mir sprechen. Sätze wie „Ich wünschte, ich hätte dich retten können – und mit dem damaligen Wissen habe ich getan, was ich konnte“ sind keine Entschuldigung, sondern eine Neuordnung. Schuld verliert ihr Gift nicht komplett, aber sie verliert den Anspruch, das ganze Bild zu sein.

Doppelrealität: Abschied und Alltag gleichzeitig

In den ersten Wochen nach der stillen Geburt habe ich eine Doppelrealität erlebt. Ein Teil meines Lebens lief scheinbar weiter: Wecker, E-Mails, Gespräche, Rechnungen, Smalltalk an der Supermarktkasse. Ich konnte funktionieren, Autofahren, arbeiten, zuhören. Gleichzeitig war ein anderer Teil von mir im Kreißsaal festgehalten, in dem Moment der Diagnose, in der Stille nach der Geburt, in Blicken und Sätzen, die sich eingebrannt haben. Diese beiden Ebenen berührten sich kaum. Außen „Alltag“, innen Stillstand – als würde ich zwei Versionen von mir parallel mit mir herumtragen.

Es hat mir geholfen, das für mich klar zu benennen: Ich lebe gerade in einer Doppelrealität. Nicht „ich stelle mich an“, nicht „andere haben es schlimmer“, sondern: Ein Teil von mir ist im Jetzt, ein Teil ist in diesem einen Raum geblieben. Allein diese Beschreibung hat etwas entlastet. Sie hat mir erlaubt, milder auf mich zu schauen, wenn ich im Außen scheinbar funktionierte und innerlich gleichzeitig an einem völlig anderen Ort war. Ich musste mich weniger dafür verurteilen, dass ich so gespalten reagiert habe – es war die einzige Art, wie mein System diese Überforderung überhaupt tragen konnte.

Arbeit und Außenwelt: Haltung statt Heldentum

Die Rückkehr in den Beruf war für mich ein Testfeld, auf das ich eigentlich nicht vorbereitet war. Ich hatte das innere Bild, dass es ein Zeichen von Stärke sei, „wieder zu funktionieren“. Also ging ich zurück, früher als gut gewesen wäre, und versuchte, zu beweisen, dass ich belastbar bin. Ich stand in der Werkstatt – und merkte gleichzeitig, wie mein Körper auf unscheinbare Reize reagierte. Ein beiläufiger Satz über Kinder, ein Kalendertermin, ein Babyfoto im Kollegenkreis, und mein System rutschte weg.

Ich merkte, wie ich Gespräche abkürzte, wie ich bei der Frage „Alles gut bei dir?“ reflexhaft „Ja, passt“ sagte, obwohl nichts passte. Dahinter lag die Angst, dass ein ehrlicher Satz den Raum sprengen würde. Ich wollte weder Mitleid noch peinliche Stille. Also blieb ich auf der sicheren Oberfläche. Heldentum nach außen, Einbruch nach innen. Nach solchen Tagen fiel ich zu Hause oft viel tiefer, weil die Fassade so viel Energie gefressen hatte.

Veränderung kam, als ich mich für eine andere Haltung entschieden habe. Nicht mehr: „Ich ziehe das durch, koste es, was es wolle“, sondern: „Ich bin betroffen, und ich setze einen Rahmen, damit ich nicht völlig gegen mich arbeite.“ Das hieß konkret: Ein paar vertraute Personen im Team, die Bescheid wissen. Ein kurzer Satz wie: „Ich habe mein Kind verloren, ich bin wieder da, aber ich bin gerade nicht ganz so belastbar.“ Haltung statt Heldentum – nicht, um besondere Rücksicht zu fordern, sondern um mich selbst ernst zu nehmen.

Rituale, die tragen, ohne zu überfluten

Als der geplante Verlauf meines Vaterseins wegfiel, sind Rituale für mich zu einer Art Ersatz-Verlauf geworden. Sie konnten das, was innerlich chaotisch war, in eine wiederholbare Form bringen. Der Name meiner Tochter, laut ausgesprochen, nicht nur gedacht. Ein kleiner Ort in der Wohnung mit einem Bild, einem Symbol, einem Stück Stoff – nicht als Schrein, sondern als Anker. Für Außenstehende waren das Details, für mich waren es Linien, an denen sich meine Trauer bewegen konnte.

Ich habe gemerkt, wie wichtig Dosis ist. Ein großes, aufwendig inszeniertes Ritual hätte mich eher zerlegt, als getragen. Viele Worte, viele Menschen, viele Symbole gleichzeitig hätten mein Nervensystem überflutet. Kleine, wiederholbare Gesten waren tragfähiger. Kurz annähern, etwa indem ich mich an den Ort gesetzt habe, den Namen leise gesagt habe, den Atem bewusst verlängert habe. Dann wieder bewusst schließen, die Kerze löschen, den Raum verlassen, etwas Alltägliches tun. So blieb Beziehung möglich, ohne dass der Alltag komplett kollabiert ist.

Rituale waren für mich keine magischen Lösungen. Sie waren Erinnerung in einer Form, die mein Körper und mein Kopf gleichzeitig halten konnten. Sie haben mir erlaubt, nicht ständig in der Nähe des Schmerzes zu bleiben, aber auch nicht völlig wegzugehen. Dieses Hin und Her – Nähe in Dosen, bewusste Rückwege – ist für mich bis heute wichtiger als ein „großes“ einmaliges Ritual.

Continuing Bonds: Vater bleiben in neuer Gestalt

Der Identitätsverlust nach stiller Geburt hat mein Bild von Vaterschaft zerstört – nicht Vaterschaft selbst. Lange Zeit habe ich überhaupt nicht unterscheiden können. In meinem Kopf war: Wenn ich im Alltag nicht Vater sein kann, bin ich es vielleicht gar nicht. Es hat gedauert, bis der Gedanke an „Continuing Bonds“ für mich Sinn ergeben hat: weiterführende Bindungen, die nicht an sichtbare Aufgaben gebunden sind, sondern an innere Zugehörigkeit.

Vater bleiben in neuer Gestalt hieß für mich: einen inneren Satz zu finden, auf den ich mich immer wieder beziehen kann. „Du gehörst zu mir.“ Dieser Satz kommt nicht in Reden vor, nicht in Formularen, nicht in offiziellen Bezeichnungen. Er lebt in kleinen Momenten. In Entscheidungen, bei denen ich spüre, dass meine Haltung von dieser Erfahrung mitgeprägt ist. In Momenten der Stille, in denen ich mir erlaube, an sie zu denken, ohne mich zu rechtfertigen. In der Art, wie ich andere Eltern wahrnehme, wie ich über Verlust spreche oder schweige.

So bekommt Vaterschaft keinen klassischen Verlauf mit Kita, Schule, Geburtstagen, aber sie verschwindet nicht ins Nichts. Sie wird leiser, dichter, innerlicher. Sie ist nicht mehr an Aufgaben gebunden, sondern an Beziehung. Das nimmt dem Identitätsverlust nicht den Schmerz, aber es nimmt ihm ein Stück Endgültigkeit. Es gibt eine Form von „Weiter“, die nicht bedeutet, dass ich sie hinter mir lasse.

Der Weg der Bedeutung: Identität neu erzählen

Heilung ist für mich nicht als Vergessen gekommen. Sie kam als andere Erzählung über dieselbe Geschichte. In den ersten Monaten drehte sich innerlich fast alles um „Warum?“. Warum ich, warum dieses Kind, warum genau so, warum in diesem Krankenhaus, warum jetzt. Diese Fragen haben sich gebissen, sie waren wie ein festgefahrenes Getriebe. Jede Antwort, die ich mir oder andere mir angeboten haben, wirkte entweder zu glatt oder zu brutal.

Mit der Zeit hat sich die Frage verschoben. Nicht von allein, nicht linear, nicht ohne Rückfälle. Aber irgendwann ist neben dem „Warum?“ ein „Wie lebe ich jetzt?“ getreten. Wie lebe ich mit dieser Erfahrung, ohne sie zu leugnen und ohne in ihr stecken zu bleiben? Was bedeutet Vatersein, wenn das Kind nicht im Alltag ist, aber in meiner Geschichte bleibt? Welche Werte sind mir wichtiger geworden, welche Grenzen klarer, welche Beziehungen ehrlicher?

Diese neue Erzählung ist nicht im Kopf am Schreibtisch entstanden, sondern in vielen kleinen, unspektakulären Situationen. In Gesprächen, in denen ich zum ersten Mal alles ausgesprochen habe und der andere nicht weggeschaut hat. In Momenten, in denen ich merkte, dass ich wieder lachen kann, ohne das Gefühl, sie zu verraten. In Situationen, in denen ich mich entschieden habe, gut für mich zu sorgen, gerade weil es sie gegeben hat. Identität neu erzählen heißt für mich: anzuerkennen, dass der Bruch Teil meiner Biografie ist, aber nicht mehr der einzige Satz.

Was der Körper dafür braucht: zuerst Regulieren, dann Deuten

Ich habe am Anfang versucht, mich mit Verstehen zu retten. Bücher, Fachartikel, Vorträge – als könnte ich mich aus dem Schmerz heraus analysieren. Ein Teil von mir hat gehofft, wenn ich nur genug begreife, werde es leichter. Es wurde nicht leichter. Im Gegenteil, manche Erkenntnisse haben den Druck noch erhöht, weil mein Körper nicht in dem Tempo hinterherkam, in dem mein Kopf vorgeprescht ist.

Erst später habe ich wirklich begriffen, wie zentral Regulation ist. Mein Nervensystem brauchte Boden, bevor Deutung tragen konnte. Regulieren vor Interpretieren. Das war nichts Spektakuläres: langsamer atmen, bewusst länger aus als ein. Wärme im Rücken, eine Decke, ein Bad, Hände unter warmes Wasser halten. Rausgehen, auch wenn es nur zehn Minuten waren, und den Blick bewusst weiter werden lassen. Den Fuß auf dem Boden spüren, nicht nur im Kopf in Szenen hängen.

Mit solchen kleinen, körperlich verankerten Schritten konnte sich mein inneres Spannungssystem allmählich beruhigen. Erst dann hatten Worte überhaupt die Chance, nicht nur im Kopf zu kreisen, sondern im Körper anzukommen. Die Geschichte blieb dieselbe, aber sie war weniger scharfkantig. Deuten wurde möglich, ohne dass jede Erkenntnis ein neuer Schlag war.

Trigger und Jahrestage: planen, ohne die Liebe zu verraten

Orte, Daten, Gerüche haben bis heute eine eigene Macht. Der Gang durch bestimmte Krankenhausflure, das Hören eines Liedes – all das kann mein System noch immer innerhalb von Sekunden zurückwerfen. Am Anfang habe ich versucht, das zu ignorieren. Ich dachte, wenn ich nur nicht daran denke, wenn ich Termine voll packe, wenn ich „beschäftigt bleibe“, dann verlieren diese Trigger ihre Kraft. Sie haben sie nicht verloren. Sie kamen einfach unvorbereitet.

Heute gehe ich anders damit um. Nicht, indem ich mein Leben um sie herum baue, aber indem ich sie einplane. Ein innerer Wenn–Dann-Plan hilft mir. Wenn ein Jahrestag kommt, halte ich den Tag bewusst frei oder zumindest leichter. Wenn ein Bild oder Geruch hochkommt, versuche ich nicht, ihn sofort wegzuschieben. Ich bleibe einen Moment, lege die Hand dahin, wo ich die Anspannung spüre, atme bewusst ein paar Mal tiefer und gehe dann weiter.

Das alles verändert die Liebe nicht. Es verändert nur die Art, wie sie durch meinen Körper fließt. Erinnerung ist dann nicht mehr nur Flut, die alles überrollt, sondern eher ein Strom, den ich für einen Moment zulassen und dann wieder in ruhigere Bahnen lenken kann. Die Jahrestage bleiben schmerzhaft, aber sie sind nicht mehr reine Bedrohung, sondern auch Gelegenheit, wieder „Du gehörst zu mir“ zu sagen.

Wann Hilfe holen – und was Hilfe bedeutet

Lange Zeit war Hilfe holen für mich mit dem Gefühl verknüpft, versagt zu haben. Als müsste ich erst völlig am Ende sein, bevor ich ein Recht auf Unterstützung habe. Ich habe gedacht, wenn ich „stark genug“ wäre, müsste ich das alleine regeln. Dass ich überhaupt so sehr ins Straucheln gekommen bin, habe ich lange als persönliche Schwäche gelesen und nicht als Folge einer extremen Belastung.

Der Wendepunkt war nicht ein spektakulärer Zusammenbruch, sondern die leise Einsicht, dass ich mich selbst wie eine Ressource behandelt hatte, die man maximal ausnutzt. Hilfe zu holen bedeutete in Wahrheit nicht, kapituliert zu haben, sondern mich ernst zu nehmen. Ein erstes Gespräch mit einer Person, die traumabezogen arbeitet. Die Erfahrung, Sätze sagen zu dürfen, die ich sonst nirgendwo aussprechen konnte, ohne die Sorge, jemandem zu viel zuzumuten.

Professionelle Hilfe ist nicht nur dann legitim, wenn alles zusammenbricht. Spätestens wenn Schlaf, Appetit und Antrieb über längere Zeit fehlen, wenn Panik, Betäubung oder eine tiefe Hoffnungslosigkeit den Alltag bestimmen, braucht es sie dringend. Aber auch davor kann eine Begleitung helfen, die eigene Geschichte zu sortieren, ohne sie zu verharmlosen oder zu dramatisieren. Für mich war der Schritt, Hilfe anzunehmen, eine Form von Selbstachtung. Eine leise Antwort auf die Frage: „Bin ich nur der, der alles hält?“ – mit einem vorsichtigen „Nein. Ich darf auch gehalten werden.“

Schluss: Vatersein bleibt – nur der Verlauf ändert sich

Der Identitätsverlust nach stiller Geburt hat mein Bild von mir selbst erschüttert. Er hat mich an den Punkt geführt, an dem ich nicht mehr wusste, wer ich ohne dieses Kind bin – und wer ich mit ihm sein kann. Lange Zeit war die Antwort auf beides: „Ich weiß es nicht.“ Was ich heute sagen kann, ist differenzierter. Vaterschaft ist nicht verschwunden. Sie hat die Form gewechselt. Sie ist weniger an Alltagsaufgaben gebunden, dafür mehr an eine Haltung, an Entscheidungen, an die Art, wie ich Beziehung denke.

Vatersein bekommt keinen klassischen Verlauf mehr mit Schulweg, Einschulung, Geburtstagen, aber es bleibt eine Realität in mir. Es zeigt sich in meinem Blick auf andere Menschen, in Grenzen, die ich ziehe, in Dingen, die ich nicht mehr relativiere. Es zeigt sich in den Momenten, in denen ich bewusst sage: „Du gehörst zu mir“, auch wenn es niemand außer mir hört. Der Bruch ist Teil der Geschichte, aber er ist nicht mehr das einzige Kapitel.

Wenn du als Vater nach einer stillen Geburt das Gefühl hast, dass in dir etwas gebrochen ist, das andere nicht sehen, dann bist du nicht allein. Dein System hat versucht, Unmögliches zu tragen, mit den Strategien, die ihm zur Verfügung standen. Dass es dabei gerissen ist, ist nicht dein persönliches Versagen, sondern eine Reaktion auf Überlastung. Für mich beginnt Heilung nicht mit „loslassen“, sondern mit einem Satz, der innerlich leise, aber klar geworden ist: Ich bin dein Vater – und das bleibt wahr, auch wenn dein Leben anders verlaufen ist, als ich es erhofft habe.

FAQ – Identitätsverlust nach stiller Geburt (Vatersein)

Knappe Antworten: Was zerbricht, wie der Körper reagiert – und wie Vatersein wieder Form findet.

Vaterschaft ist innerlich schon da, die gelebte Form fehlt. Liebe bleibt, Aufgaben fehlen. Das erzeugt Ortlosigkeit: „Ich bin Vater – und kann es nicht sein.“

Mehr. Trauer mischt sich mit Schock und Ohnmacht. Das Nervensystem ist überlastet; Identität, Bindung und Sicherheit brechen gleichzeitig ein.

Das innere Bild (Vater) bleibt, die äußere Handlung fällt weg. Zwischen beidem entsteht eine Lücke – das erlebst du als Identitätsverlust nach stiller Geburt.

Pendeln zwischen Alarm (Anspannung, Reizbarkeit, Schlafrisse) und Abschalten (Taubheit, Leere). Schutzprogramme – nicht „Charakterschwäche“.

Rollenbild „stark sein“, Organisation zuerst, Worte fehlen. Viele Väter halten andere – und verschwinden dabei selbst aus der Wahrnehmung.

Verantwortung ≠ Einfluss. Frage: Wofür war ich zuständig? Was war damals veränderbar? Formulierung: „Ich wünschte … – und mit dem damaligen Wissen handelte ich so.“

Zuerst Regulation: schlafen, essen, bewegen, länger ausatmen, Wärme/Wasser. Dann Sprache und Bedeutung in kleinen Dosen. Erst Boden, dann Sinn.

Name sagen, Kerze, kleiner Ort, Mini-Briefe. Kurz annähern – bewusst schließen. Lieber oft & klein als selten & tief: Nähe bleibt, Alltag hält.

Täglicher 10-Minuten-Check-in: Was war schwer/gut? Was brauche ich morgen? Ampelsprache (grün/gelb/rot), klare Aufgaben, Rückwege nach Nähe verabreden.

Ein Satz, eine Ansprechperson, Stufenrückkehr, Pausen-Signal. Keine Details nötig. Haltung statt Heldentum schützt dich und eure Beziehung.

Wenn–Dann-Plan, Begleitung, Mikropendel (kurz hin – klar schließen – nährende Insel). Dosis am Körper prüfen: Atem, Muskeltonus, Blickweite.

Wenn Schlaf/Appetit/Antrieb wochenlang fehlen, Panik/Betäubung dominieren, Hoffnungslosigkeit anhält – oder wenn du Begleitung willst. In Not: 112; TelefonSeelsorge: 116 123; Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117.