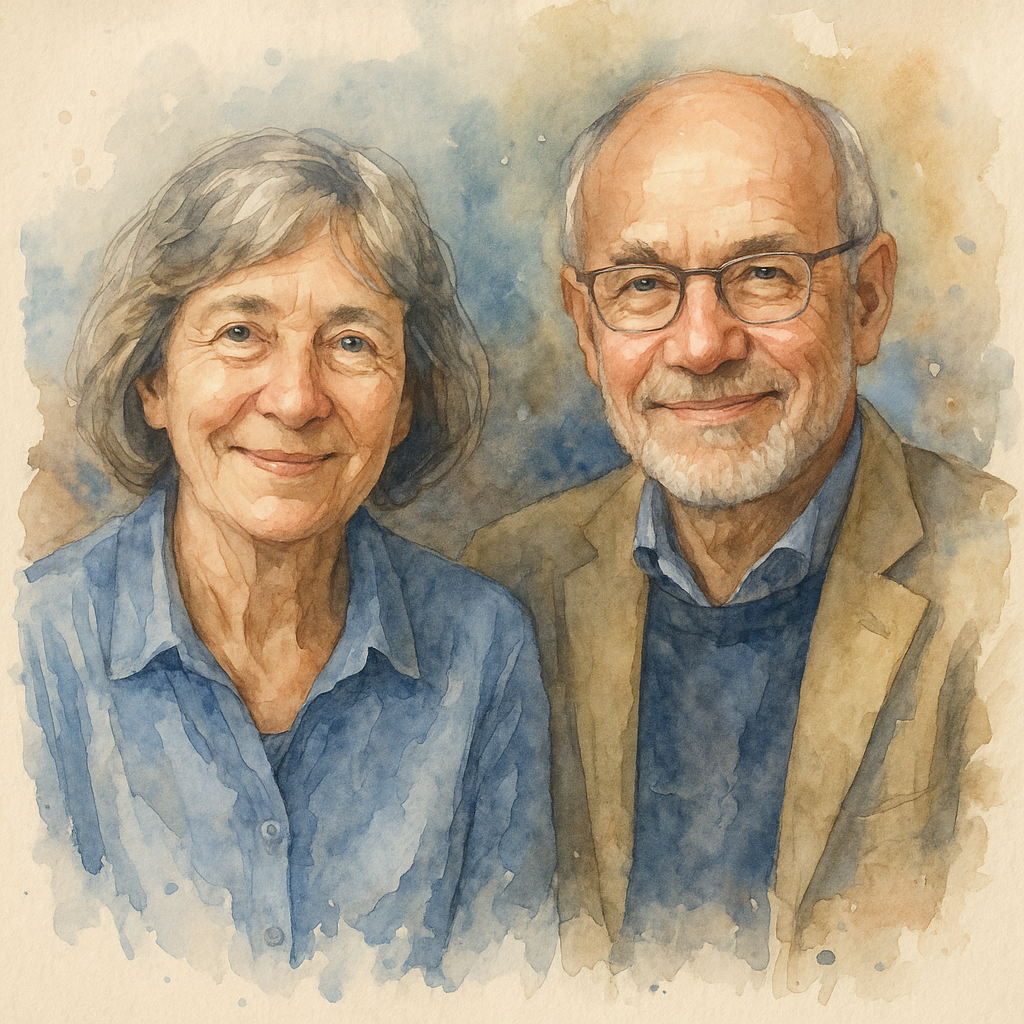

Wer die Idee des Dualen Prozessmodells geprägt hat

Wenn wir heute von Trauer als „Pendeln“ sprechen – also von der bewussten Bewegung zwischen Nähe zum Verlust und behutsamer Rückkehr in den Alltag. Dann führt die Spur zu zwei niederländischen Psycholog:innen: Stroebe und Schut. Beide arbeiten seit Jahrzehnten an der Universität Utrecht (sowie – bei Stroebe – zusätzlich an der Universität Groningen) und haben 1999 das Duale Prozessmodell des Trauerns (Dual Process Model, DPM) vorgelegt. Eine bis heute einflussreiche Beschreibung, wie Menschen nach einem Verlust tatsächlich oszillieren – mal verlustorientiert (Erinnern, Fühlen, Bedeutungsarbeit), mal wiederherstellungsorientiert (Alltag, Aufgaben, Entlastung). Dieses Modell wurde seither empirisch geprüft, weiterentwickelt und in Beratung wie Therapie breit aufgegriffen.

Margaret S. Stroebe – die Forscherin, die Trauer beweglich machte

Margaret S. Stroebe gilt international als eine der prägenden Wissenschaftlerinnen der modernen Trauerforschung. Sie hat die Idee des Pendelns 1999 gemeinsam mit Henk Schut erstmals systematisch formuliert und seither in Handbüchern, Übersichtsarbeiten und klinischen Anwendungen vertieft. Ihr wissenschaftlicher Fokus: Trauer als dynamische Anpassungsleistung – nicht als starre Phase oder reine „Loslösung“, sondern als regulativer Wechsel zwischen Konfrontation und Pause. Neben der Trauerforschung arbeitete sie zu Gesundheitsfolgen von Verlusten (u. a. in The Lancet) und prägte den Blick darauf, wie soziale Einbettung, Bindung und Stressregulation zusammenwirken. Für ihre Beiträge erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen (u. a. den Titel Officer of the Order of Orange-Nassau). An beiden Standorten – Utrecht und Groningen – war und ist sie eine zentrale Stimme für evidenzbasierte, zugleich menschlich zugewandte Trauerarbeit.

Henk Schut – der klinische Übersetzer zwischen Theorie und Praxis

Henk Schut ist klinischer Psychologe und Associate Professor an der Universität Utrecht. Er verbindet Grundlagenforschung mit der Frage, was Trauernden konkret hilft. Wie wirkt sich das Pendeln im Alltag aus? Wann kippt Trauer in Überforderung? Welche Interventionen stützen, ohne zu überfordern? Neben zahlreichen Publikationen trainiert er Fachkräfte (Medizin, Bestattung, Psychotherapie) im Umgang mit Trauernden und erforscht die Wirksamkeit von Trauerbegleitung und -therapie. Auch redaktionell hat er – gemeinsam mit Margaret S. Stroebe und Kolleg:innen – zentrale Handbücher der Trauerforschung mitgestaltet. Kurz: Er ist einer der wichtigsten Brückenbauer vom Modell in die Versorgungspraxis.

Die Kernidee von Stroebe und Schut – und was später dazukam

Das Duale Prozessmodell formulierten Stroebe und Schut erstmals 1999 in Death Studies. Der Clou: Trauernde müssen beide Stressquellen bewältigen – die verlustorientierten (Gefühle, Erinnern, Bindung) und die wiederherstellungsorientierten (neue Aufgaben, Rollen, Entscheidungen) – und sie tun dies durch Oszillation, also einen natürlichen Wechsel aus Konfrontation, Vermeidung und nötigen „Atempausen“. Damit korrigierten sie frühere, statische Phasen- oder reine Aufgabenmodelle, ohne deren Erkenntnisse zu verwerfen. In einer großen Bilanzarbeit „A decade on“ sowie weiteren Publikationen haben die beiden das Modell in den folgenden Jahren ausgebaut, empirisch untermauert und für die Praxis anschlussfähig gemacht. Besonders wichtig in der Weiterentwicklung: das Konzept der „Overload“ – der schlichten Überforderung, wenn zu viele Stressoren gleichzeitig auflaufen. Wird diese Überlast in die Beratung einbezogen (Dosis, Reihenfolge, Nachsorge), steigt die Chance, dass Trauer beweglich bleibt und nicht in Dauer-Alarm oder Erstarrung kippt.

Warum das für Eltern von Sternenkindern so bedeutsam ist

Gerade nach einer stillen Geburt liegen die beiden Pole oft extrem nah beieinander. Die Sehnsucht und das Erinnern auf der einen Seite, die Brutalität der Alltagsaufgaben auf der anderen. Stroebe und Schut liefern dafür nicht nur Sprache, sondern eine klare Handlungslogik. Beides gehört zur gesunden Anpassung; Pausen sind Pflege, kein Verrat. Das Modell erklärt, weshalb kurze Rituale (Kerze, Name, Ort) den Schritt zurück in den Alltag erleichtern – und weshalb Alltagsinseln wiederum die Kraft schaffen, sich dem Schmerz zu nähern, ohne zu ertrinken. Genau diese Dosis-Logik macht das DPM heute zur Standardreferenz in Begleitung, Beratung und Therapie.

Das Duale Prozessmodell von Stroebe & Schut

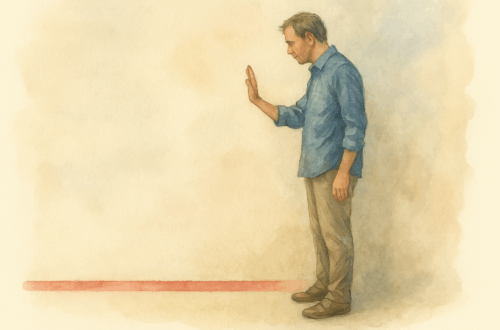

Eine stille Geburt zerreißt das Leben in ein Davor und ein Danach. In einem Augenblick stürzen Zukunftsbilder ein. Die Rolle als Mutter oder Vater, die Vorstellung gemeinsamer Tage, der Platz des Kindes in der Familie. Gleichzeitig läuft der Alltag unbarmherzig weiter. Es gibt Formulare, Arzttermine, Behördengänge, den Versuch zu schlafen, zu essen, zu atmen. Genau in diesem Spannungsfeld setzt das Duale Prozessmodell von Stroebe und Schut an. Es erklärt Trauer nicht als lineare Kurve, sondern als lebendige Anpassungsleistung. Menschen pendeln zwischen Verlustnähe – dem bewussten Kontakt mit Schmerz, Erinnerungen und Bindung – und Wiederherstellung – der vorsichtigen Rückkehr in Routinen, Rollen und Aufgaben. Dieses Hin- und Herbewegen ist keine Schwäche und kein „Nicht-entscheiden-Können“. Es ist eine kluge, biologisch fundierte Schutzfunktion, die gerade nach dem Verlust eines Sternenkindes den inneren Zusammenhalt wahrt.

Warum Pendeln sinnvoll ist – Psychologie und Neurobiologie greifen ineinander

Nach dem Schock schießt das autonome Nervensystem in Alarm. Der Sympathikus treibt Herzschlag, Atmung und Wachheit nach oben, um den Organismus handlungsfähig zu machen. Wenn die Belastung zu groß wird, kann die Notbremse greifen. Der unmyelinisierte, dorsale Anteil des Parasympathikus dämpft radikal, es entsteht Taubheit, Erstarrung, das Gefühl, „wie hinter Glas“ zu sein. In der Psychotraumatologie spricht man vom Window of Tolerance, dem Spannungsfenster, in dem Fühlen und Denken gleichzeitig möglich sind, ohne zu kippen. Das Pendeln zwischen Nähe und Pause hilft, in diesem Fenster zu bleiben. Phasen der Verlustnähe lassen Bindung, Liebe, Schmerz und Bedeutung präsent sein. Phasen der Wiederherstellung senken die Erregung, stabilisieren Schlaf, Appetit, Konzentration und widerstandsfähige Grundstimmung. Wer pendelt, verhindert genauso ein gefährliches Dauerbad im Schmerz wie das Einfrieren von Gefühlen – beides würde die Verarbeitung behindern. Neuroendokrin steigen in den Akutwochen Adrenalin und Cortisol; mit zunehmender Oszillation normalisieren sich zirkadiane Rhythmen eher wieder, und das Nervensystem lernt, auf Trigger mit kleineren Wellen zu reagieren, statt mit Tsunamis.

Was „Verlustnähe“ und „Wiederherstellung“ konkret bedeuten – ohne Schablone, aber mit Kompass

Verlustnähe heißt nicht, unablässig zu weinen, und Wiederherstellung heißt nicht, den Schmerz zu verdrängen. Verlustnähe kann darin bestehen, den Namen des Kindes auszusprechen, Fotos anzusehen, die Hand auf eine kleine Erinnerungsschachtel zu legen, einen Brief zu schreiben oder in einem stillen Moment den eigenen Herzschlag zu spüren und die Liebe zu fühlen. Wiederherstellung zeigt sich, wenn der Körper versorgt wird, wenn Essen und Schlaf wieder einen Rhythmus bekommen, wenn die Wohnung in Ordnung gebracht, der Arbeitsplatz strukturiert, ein kurzer Spaziergang gemacht oder eine Sendung geschaut wird, ohne sich schuldig zu fühlen. Je nach Tag, Uhrzeit, Erschöpfungsgrad und äußeren Anforderungen verschiebt sich die Gewichtung. Manchmal ist die Nähe zum Sternenkind nur für Minuten möglich, ein anderes Mal trägt sie länger. Manchmal ist die Pause kurz, weil ein Geräusch, ein Geruch oder ein Satz die Erinnerung wieder anhebt. Diese Beweglichkeit ist der Prozess selbst.

Bindungstheorie, „Continuing Bonds“ und der doppelte Bruch

Trauer ist immer auch Bindungsarbeit. Das Sternenkind ist körperlich nicht da, die Bindung bleibt. Die moderne Trauerforschung spricht von Continuing Bonds. Einer anhaltenden, inneren Verbindung, die das Kind nicht loslässt, sondern auf eine neue Weise bei sich trägt. Nach einer stillen Geburt kommt es häufig zusätzlich zu einem doppelten Bruch. Der erste Bruch ist der Verlust des Kindes; der zweite entsteht, wenn erwartete sichere Häfen – Partner, Familie, medizinisches Umfeld – keinen Halt geben oder entwertende Botschaften senden. Sätze wie „Ihr seid noch jung“ oder „Beim nächsten Mal…“ mögen trösten wollen, treffen aber mitten ins Bindungssystem und wirken wie kleine Nachbeben. Das Duale Prozessmodell hilft, diesen doppelten Bruch zu überbrücken. Verlustnähe würdigt die Liebe und den Schmerz, Wiederherstellung baut sichere Routinen, Beziehungen und Körperpflege als neue Anker. Mit der Zeit entsteht ein tragfähiger innerer Ort, an dem das Kind seinen Platz hat, ohne dass der Schmerz jede Entscheidung bestimmt.

„Disenfranchised Grief“: Warum Trauer nach stiller Geburt unsichtbar wird – und was sie wieder sichtbar macht

Perinatale Verluste sind in vielen Milieus gesellschaftlich unterrepräsentiert. Es fehlen eingeübte Rituale, öffentliche Sprache und soziale „Trauererlaubnis“. Diese Unsichtbarkeit – in der Literatur disenfranchised grief genannt – verstärkt Scham, Rückzug und innere Härte. Sichtbare Anerkennung wirkt dagegen regulierend. Ein klarer Satz („Euer Kind ist gestorben. Es tut mir leid.“), Raum zum Erzählen, das bewusste Nennen des Namens, ein symbolischer Gegenstand im gemeinsamen Raum. Sobald Trauer öffentlich einen Platz bekommt, sinkt die innere Notwendigkeit, sie allein „zusammenzuhalten“, und das Pendeln wird leichter. Angehörige müssen dafür nichts reparieren; ehrliche Anwesenheit reicht. Nähe entsteht oft eher durch geteiltes Schweigen als durch Ratschläge.

Wie Oszillation im Alltag wirklich aussieht – Dosis, Rhythmus, Rückwege

In der Praxis funktioniert Pendeln wie eine feine Dosisarbeit. Ein Mensch setzt sich morgens kurz ans Fenster, legt die Hand aufs Herz, denkt an sein Sternenkind und lässt eine Welle kommen. Danach werden Haare gewaschen, Mails geschrieben, ein kurzer Weg gegangen. Am Mittag schwappt der Verlust durch ein Kinderlachen im Treppenhaus an; drei ruhige Atemzüge, der Blick durch den Raum, das Sinken lassen der Schultern erlauben, die Welle zu spüren, ohne zu ertrinken. Abends kann eine Kerze brennen; vielleicht zwei Sätze ans Kind, vielleicht eine Minute Stille. Danach Tee und eine leichte Serie. Nähe, Pause, Nähe, Pause. Das ist keine Kälte, sondern Selbstfürsorge und Nervensystemhygiene. Hilfreich ist, sich kleine Rückwege einzuprägen: Atemrhythmus verlängern, Füße bewusst auf dem Boden spüren, mit den Augen drei Dinge im Raum benennen, Wärme an die Hände bringen. Der Körper lernt, dass es Wege zurück gibt.

Partnerdynamiken: Unterschiedliche Wege, gemeinsamer Takt

Häufig trauern Partner unterschiedlich. Eine Person sucht eher die Nähe zum Verlust, die andere hält eher den Alltag. Das kann sich hart anfühlen und doch ein sinnvolles System sein, wenn man es bewusst koordiniert. Es hilft, Zeitfenster zu vereinbaren, in denen die eine Seite bewusst erinnert und die andere entlastet – und umgekehrt. Ein wöchentlicher, verabredeter Moment für das Kind kann die Berechtigung von Nähe sichern; gemeinsam definierte „Inseln“ der Erholung stabilisieren den Alltag. Sobald klar ist, dass beide Modi legitim sind, sinkt der Druck, denselben Weg im selben Tempo gehen zu müssen, und das Pendeln wird zum Teamprozess.

Trigger, Körpergedächtnis und Titration: Warum kleine Schritte große Wirkung haben

Nach einer stillen Geburt werden Erinnerungen oft über Sinneskanäle gespeichert. Der Ton eines Monitors, der Geruch einer Seife, ein Licht im Flur. Solche Trigger sind keine Zeichen des Scheiterns, sondern Ausdruck des Körpergedächtnisses. Hilfreich ist Titration – das dosierte Annähern und dosierte Zurückgehen. Eine Person kündigt innerlich an, dass eine Welle kommt, erlaubt sich kurze Nähe, reguliert dann bewusst nach. Diese Abfolge – Ankündigung, Begegnung, Nachsorge – stärkt das Gefühl, Einfluss zu haben. Neurobiologisch wird die Verknüpfung von Erinnerung und Maximalalarm allmählich gelockert. Die Amygdala „lernt“, dass Erregung nicht ins Bodenlose fallen muss, weil es sichere Rückwege gibt.

Verhältnis zu Worden, PTBS und anhaltender Trauerstörung – sauber abgegrenzt, sinnvoll verzahnt

Das Duale Prozessmodell widerspricht J. William Wordens Traueraufgaben nicht, es liefert den Takt, in dem diese Aufgaben gelingen. Das Anerkennen der Realität, das Durchleben des Schmerzes, die Anpassung an ein Leben ohne das Kind und die Gestaltung einer dauerhaften, inneren Verbindung vollziehen sich nicht in einer perfekten Reihenfolge, sondern in wiederkehrenden Schleifen unterschiedlicher Intensität. Wichtig ist die Abgrenzung zu Störungsbildern. Wenn Alarm und Vermeidung über Monate dominieren, Schlaf, Konzentration und Selbstbild massiv leiden und kleine Reize sofort in Panik oder Abschaltung kippen, rückt eine posttraumatische Belastungsstörung in den Blick. Wenn eine übermächtige, zermürbende Sehnsucht nach dem Verstorbenen das Funktionsniveau auf Dauer stark einschränkt, spricht die ICD-11 von anhaltender Trauerstörung. Beides kann neben Trauer vorkommen; beides verdient professionelle Unterstützung. Das Pendeln ist dann nicht „falsch“, sondern benötigt externen Halt, damit es wieder möglich wird.

Rituale, Bedeutung und Sinnrekonstruktion: Die Verbindung halten, ohne zu erstarren

Rituale sind keine Nebensache, sondern Bindungs- und Bedeutungsarbeit. Ein fester Ort in der Wohnung, eine Kerze an besonderen Tagen, ein kurzer Brief, eine Audionachricht an das Kind, ein Gedenkbaum, ein Schmucksymbol am Körper. All das hält die Liebe sichtbar. Das Entscheidende ist die Haltung. Rituale sollen tragen, nicht fesseln. Sie geben Struktur für die Nähe und erleichtern dadurch den Schritt in die Pause. Aus diesem Wechsel entsteht nach und nach Meaning Reconstruction – ein neuer Bedeutungsrahmen, in dem das Kind einen würdigen Platz hat und das eigene Leben wieder Sinnfäden aufnimmt. Nicht selten berichten Betroffene später von posttraumatischem Wachstum: veränderten Prioritäten, tieferem Mitgefühl, einer bewussteren Art, Zeit und Beziehungen zu gestalten. Das ist kein Happy-End-Stempel, sondern die leise Folge gelebter Arbeit.

Wissenschaftlicher Unterbau – kurz erklärt, klar eingebunden

Das Duale Prozessmodell ist in Studien breit untersucht und passt gut zu dem, was wir über Stressphysiologie und Bindung wissen. Polyvagal-Theorie und HPA-Achse erklären, warum Menschen zwischen Alarm, Taubheit und sozialer Verbundenheit wechseln. Die Forschung zu disenfranchised grief zeigt, dass nicht anerkannte Trauer mehr Scham und Isolation erzeugt und die allostatische Last – also die Summe der körperlichen Stressspuren – erhöht. Gleichzeitig belegen trauersensible Interventionen, dass strukturierte Rituale, soziale Unterstützung, Bedeutungsarbeit und dosierte Exposition die Integration fördern. Das Modell liefert die Dosis-Logik, in der diese Bausteine wirksam werden. Nähe ja, aber nicht grenzenlos; Pause ja, aber nicht als Flucht.

Wenn das Pendeln stockt – warum Hilfe kein Luxus ist

Es gibt Phasen, in denen das System kaum Spielraum hat. Wochenlanger, tiefer Schlafmangel, ausgedehnte Betäubungszustände, massive Vermeidung von allem, was erinnert, oder eine anhaltende Übererregung, die den Alltag sprengt, sind Signale, externe Hilfe zu holen. Traumasensible Psychotherapie, trauerbegleitende Beratung und ein ärztlicher Blick auf Schlaf, Schmerzen, Ernährung und Erschöpfung öffnen oft erst das Fenster, in dem Oszillation wieder möglich wird. Hilfe annehmen ist kein Zeichen des Scheiterns, sondern Ausdruck von Verantwortung. Für sich selbst, für Partnerschaft, Familie, Arbeit – und auch für die Würdigung des Sternenkindes.

Für Angehörige und Freundeskreis – Co-Regulation statt Reparatur

Wer nahe steht, muss nichts Großes tun. Es reicht, ehrlich anwesend zu sein. Ein Satz, der die Realität anerkennt und nichts verspricht, was niemand halten kann, beruhigt mehr als jede Lösung. Fragt, ob gerade Erinnern guttut oder eher Entlastung. Übernehmt Alltag, ohne die Trauer kleinzureden. Akzeptiert, dass heute ein Ja kommt und morgen ein Nein. Dieses Mitschwingen ist Co-Regulation – ein geteiltes Nervensystem, das Halt gibt, bis das eigene wieder tragen kann.

Fazit: Sprache für eine echte Bewegung

Trauer nach einer stillen Geburt ist kein Projekt mit Deadline. Sie ist die Bewegung eines Herzens, das liebt, verliert und weiterlebt. Das Duale Prozessmodell gibt dafür Sprache. Es erlaubt die bewusste Nähe zum Sternenkind und die ebenso bewusste Rückkehr in den Alltag. Es legitimiert die Träne und den Spaziergang, das Erinnern und die Email, die Kerze und die Suppe auf dem Herd. Vor allem nimmt es den Druck, „richtig“ trauern zu müssen. Wer versteht, dass Pausen Pflege sind und Nähe Würdigung, findet eher Vertrauen in den eigenen Takt. Das Kind bleibt Teil der Familie – nicht mehr in Armen, aber im Inneren. Das Pendeln hilft dem Körper, diese Liebe zu halten, ohne daran zu zerbrechen.

FAQ – Duales Prozessmodell (Stroebe & Schut): Pendeln im Alltag

Kurze Antworten zum gesunden Hin-und-Her zwischen Verlustnähe und Alltagsfunktion – speziell nach stiller Geburt und mit Blick auf Mütter und Väter.

Es beschreibt Trauer als Pendel: mal Nähe zum Verlust (Erinnern, Weinen, Sinn geben), mal Rückkehr in Aufgaben und Struktur. Beides ist nötig, beides ist gesund.

Du bist kurz „bei deinem Kind“ – Name, Foto, Kerze – und wechselst dann bewusst zurück: Tee, kurzer Gang, kleine Aufgabe. Wellen statt Stufen, Rhythmus statt Dauerzustand.

An Körperzeichen: längere Ausatmung, weiterer Blick, weicherer Muskeltonus, etwas mehr Zugang zu Schlaf/Essensrhythmus. Wenn du enger wirst, war es zu viel oder zu lang.

Benennen – atmen – Zeitfenster – schließen. Vor der Nähe drei lange Ausatmungen, ein kurzer Satz; danach bewusst beenden: Kerze löschen, Fenster öffnen, etwas Nährendes.

Doppelte Realität: Wochenbett & Abschied. Erst Sicherheit und Hülle (Wärme, Wasser, Schlaf), dann Nähe in kleinen Dosen. Kein Kalender, Körperkompass zuerst.

Continuing Bonds liefert die „Nähe-Seite“ (Rituale, Name, Ort). Das DPM sorgt für den Rückweg. Zusammen ergeben sie: Liebe darf bleiben, Alltag darf tragen.

Nein. Kurze Inseln der Funktion sind kein Verrat, sondern Erholung des Systems. Trauer ist kein Dauermodus, sondern eine wiederkehrende Bewegung.

Doch. Nähe in Dosen ist heilsam. Vermeidung macht eng. Lieber kurz & geführt trauern als gar nicht – mit klaren Ein- und Ausstiegen.

Körpernah beginnen: Wärme, Dusche, Tuch, ruhiger Atem; dann eine kurze Nähe-Zeit. Danach zurück in Struktur: leichte Bewegung, kleine Mahlzeit, kurze Aufgabe.

Rhythmus und Sprache: feste Runde, wiederkehrender Handgriff, zwei Sätze am Morgen/Abend. Organisation ist Fürsorge – plus Sichtbarkeit der eigenen Trauer.

Vorweg Mikropendel: kurzer Nähe-Einstieg (Name, Bild), drei Ausatmungen, Termin, danach Schließen und etwas Nährendes. Begleitung mitnehmen, wenn’s groß wird.

Alltagsmarker: etwas verlässlicher Schlaf, regelmäßiger essen, kurze soziale Kontakte, Entscheidungen eher nach Werten als nach Vermeidung. Rückwellen sind normal – wichtig ist der Rückweg.

In zwei Sätzen: „Ich trauere in Wellen. Mal bin ich nah dran, mal im Alltag. Das ist normal und hilft mir, stabil zu bleiben.“

Feste Mini-Nähe für das Sternenkind, danach klarer Rückweg in Tagesstruktur. Frühe Kontrollen, vorhersehbare Abläufe, ein Notfall-Satz und eine Begleitperson beruhigen.

Wenn Schlaf, Appetit, Antrieb über Wochen nicht zurückkehren, Grübeln endlos wird, Panik/Betäubung dominiert oder du dich selbst erschreckst. Hilfe ist Schutz, kein Urteil.