Sternenkind-Fotografie – Geschichte, Bedeutung und ein würdiger Abschied in Bildern

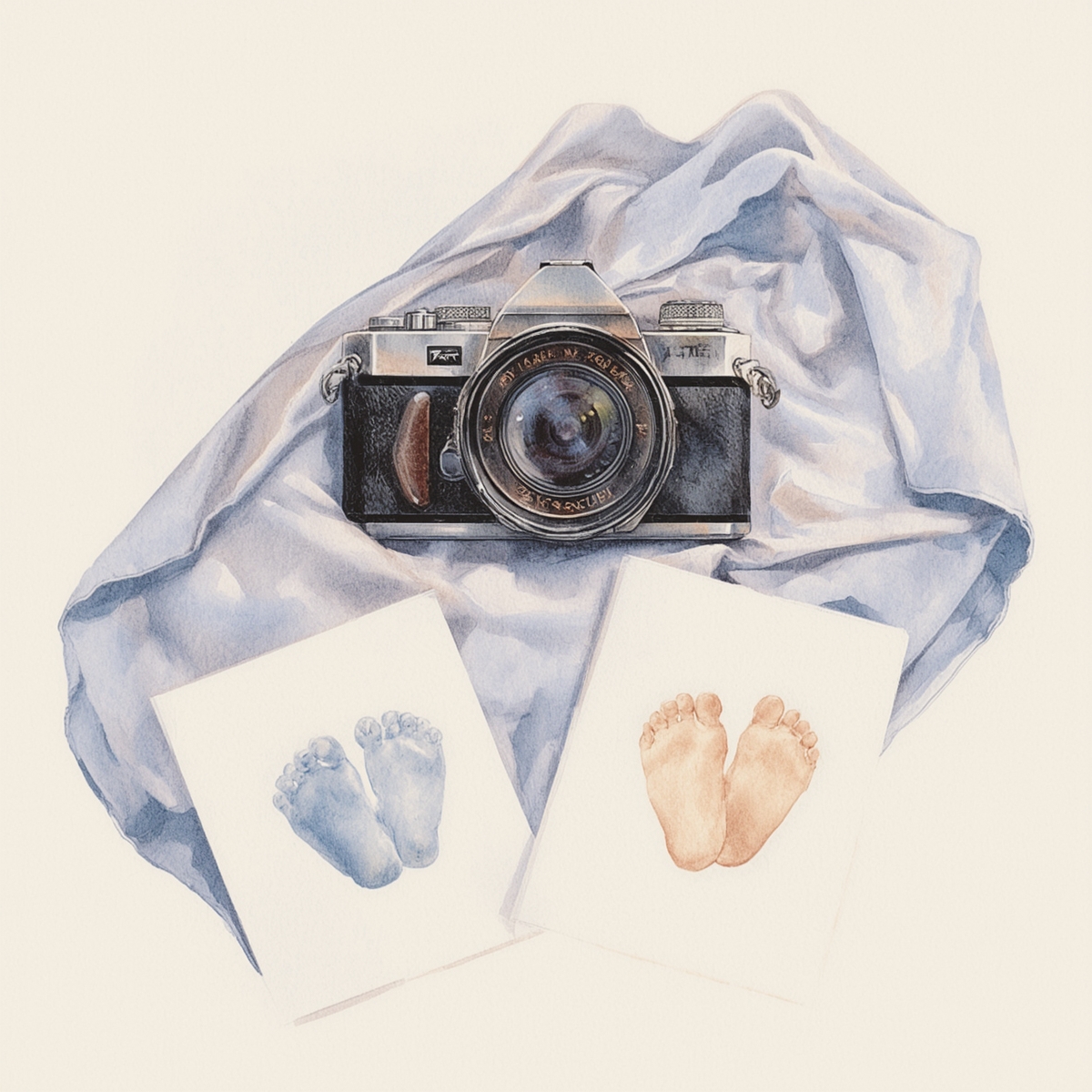

Es gibt Momente, die so unfassbar still sind, dass Worte kaum tragen können. Der Verlust eines Kindes während oder kurz nach der Geburt gehört zu diesen Momenten. Für Eltern bleiben oft nur wenige Erinnerungsstücke: ein Name, ein Krankenhausarmband, vielleicht der Abdruck einer winzigen Hand. Sternenkind-Fotografie setzt genau dort an – sie hält einen letzten, liebevollen Blick fest und schenkt den Familien ein greifbares Stück Erinnerung.

Ein Blick in die Geschichte

Die Idee, verstorbene Kinder fotografisch festzuhalten, ist keine neue. Bereits im 19. Jahrhundert war es in vielen Familien üblich, sogenannte „Erinnerungsbilder“ anzufertigen. Besonders im viktorianischen Zeitalter entstanden zahlreiche Fotografien verstorbener Kinder, die als Andenken dienten. Mit zunehmender gesellschaftlicher Tabuisierung des Todes verschwand diese Praxis jedoch nach der Mitte des 20. Jahrhunderts fast völlig. Über Jahrzehnte wurde Eltern kaum die Möglichkeit gegeben, ihr Kind nach einer Fehl- oder Totgeburt zu sehen, geschweige denn Erinnerungen zu bewahren. Oft verschwand das Kind still aus ihrem Leben – und damit auch die Chance auf einen würdevollen Abschied.

Erst ab der Jahrtausendwende änderte sich diese Sichtweise. Man begann, den Schmerz von Müttern und Vätern ernst zu nehmen. Abdrücke von Händen und Füßen, kleine Erinnerungsstücke und schließlich auch Fotos wurden Teil der Trauerbegleitung. Mit der Gründung ehrenamtlicher Netzwerke wie Dein Sternenkind im Jahr 2013 erhielt die Sternenkind-Fotografie einen festen Platz und wurde vielen Familien zugänglich gemacht. Heute gibt es zahlreiche Initiativen und Vereine, die Eltern in dieser schweren Zeit begleiten.

Einige davon sind:

Bietet Sternenkind-Fotografie als Teil eines größeren Unterstützungsangebots: schnelle Einsätze, Fotos für bleibende Erinnerungen – kostenlos und ausschließlich mit Zustimmung der Eltern veröffentlicht.

Über 600 ehrenamtliche Fotograf:innen im Netzwerk, bieten bundesweit kostenlose, einfühlsame Fotografie und schnelle Einsätze bei Bedarf. Auch von Kliniken leicht anforderbar.

Moderne Initiativen und ehrenamtliches Engagement

Die Fotografie von Sternenkindern wird heute in erster Linie von ehrenamtlich engagierten Fotografinnen und Fotografen getragen. Viele von ihnen sind selbst betroffen oder durch persönliche Begegnungen berührt worden. Sie stellen ihre Zeit, ihre Erfahrung und oft auch ihre Ausrüstung unentgeltlich zur Verfügung. Was sie antreibt, ist Mitgefühl – der Wunsch, Eltern etwas Wertvolles zu hinterlassen, wenn das Leben ihres Kindes viel zu früh endet.

Die Einsätze geschehen meist kurzfristig, manchmal mitten in der Nacht. Fotograf*innen betreten die Klinikzimmer leise, sprechen mit den Eltern über ihre Wünsche und passen sich deren Tempo an. Für die Familien entstehen so einfühlsame Aufnahmen, die sie in ihrer Trauer tragen können: Nahaufnahmen vom Gesicht, von Händen und Füßen, Familienbilder mit Geschwistern oder Eltern. Es geht nie um Inszenierung, sondern darum, Nähe, Würde und Liebe sichtbar zu machen.

Warum Sternenkind-Fotografie so wertvoll ist

Für viele Eltern sind die Fotos das Einzige, was bleibt. Mit der Zeit verschwimmen Erinnerungen – die Gesichtszüge, der kleine Mund, die Zartheit der Haut. Bilder bewahren diese Details und geben den Eltern ein sichtbares Zeugnis dafür, dass ihr Kind gelebt hat.

- Ein Beweis der Existenz: Fotos halten fest, dass das Kind da war, auch wenn sein Leben kurz war.

- Erinnerungsstütze: Sie verhindern, dass das Bild des Kindes mit den Jahren verblasst.

- Unterstützung bei der Trauer: Die Bilder geben Raum, Gefühle auszudrücken, die sonst oft unausgesprochen bleiben.

- Teilen der Erinnerung: Eltern können die Fotos mit Angehörigen teilen und so sichtbar machen, warum sie trauern.

Für viele werden diese Bilder zu einem stillen Begleiter, der bleibt, wenn alles andere vergangen ist.

Ein würdevoller Abschied

In der Sternenkind-Fotografie steht die Würde des Sternenkindes im Mittelpunkt. Jede Aufnahme soll Respekt und Liebe widerspiegeln. Die Fotograf*innen arbeiten behutsam, nehmen sich Zeit und schaffen einen geschützten Raum. Oft sind es kleine Gesten, die den Unterschied machen: das natürliche Licht, eine sanfte Berührung, eine Pause im richtigen Moment. So entsteht kein „Foto-Shooting“, sondern eine Erinnerung, die der Situation gerecht wird – still, respektvoll und voller Zuneigung.

Praktische Hinweise

Die Entscheidung für Fotos liegt allein bei den Eltern. Niemand muss sich dazu gedrängt fühlen. Viele Kliniken informieren mittlerweile über diese Möglichkeit oder stellen den Kontakt zu ehrenamtlichen Netzwerken her. Eltern können selbst entscheiden, welche Art von Aufnahmen sie wünschen – ob nur das Kind, gemeinsame Familienbilder oder kleine Details wie Hand- und Fußabdrücke. Es ist auch möglich, erst später um Fotos zu bitten, wenn die Entscheidung im Moment zu schwerfällt.

Warum Sternenkinder mehr Sichtbarkeit brauchen: Tabus brechen, Sichtbarkeit schenken

Der Tod eines Kindes wurde lange im Stillen getragen. Viele Eltern fühlten sich allein, weil ihre Trauer nicht verstanden oder anerkannt wurde. Fotos können diesem Schweigen etwas entgegensetzen. Sie machen sichtbar, dass ein kleiner Mensch Teil einer Familie war – geliebt und erwartet. Indem diese Bilder existieren, wird die Trauer der Eltern auch für ihr Umfeld greifbarer. Sie tragen dazu bei, dass die Gesellschaft offener über Sternenkinder spricht und Eltern sich weniger isoliert fühlen.

Worte zum Schluss

Sternenkind-Fotografie ist keine Heilung. Sie nimmt den Schmerz nicht weg. Aber sie ist ein Angebot: eine Möglichkeit, das kurze Leben eines Kindes zu würdigen, Erinnerungen zu bewahren und einen sichtbaren Ausdruck der Liebe zu schaffen. Für viele Eltern sind diese Bilder ein Schatz – etwas, das sie immer bei sich tragen können, wenn alles andere längst vergangen ist.

Am Ende zählt nur eines: Dass das Kind gesehen wurde. Dass es in den Herzen seiner Familie einen Platz hat. Und dass die Erinnerung bleibt – in Worten, in Gedanken und in Bildern, die trösten, wenn Worte nicht mehr reichen.

Sternenkind-Fotografie in Kürze

Sternenkind-Fotografie schenkt Eltern in einer der schwersten Situationen ihres Lebens etwas Kostbares: Erinnerungen, die bleiben. Sie hat eine lange Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht und heute vor allem durch ehrenamtliche Initiativen wieder Bedeutung gefunden hat. Die Bilder helfen, das kurze Leben eines Kindes sichtbar zu machen, geben Trost und bewahren Details, die sonst schnell verloren gingen. Auch wenn sie den Schmerz nicht nehmen können, sind sie ein stiller Beweis für die Existenz des Kindes – und ein Schatz, der Eltern durch ihre Trauer trägt.

FAQ – Sternenkind-Fotografie

Hier findest du kurze, klare Antworten zur Sternenkind-Fotografie. Lies nur das, was heute passt. Du darfst jederzeit Stopp sagen – Nähe braucht einen Rückweg.

Sternenkind-Fotografie hält euer Kind und eure Nähe in würdigen, behutsamen Bildern fest. Es geht nicht um „Posen“, sondern um Zugehörigkeit: Haut an Haut, Hände, Details, euer Blick. Die Bilder sind eine Form, in der Liebe bleiben darf.

Es darf zart sein: kurze Sequenzen, Pausen, jederzeit abbrechbar. Gute Fotograf:innen führen ruhig durch den Moment, ohne zu drängen. Maßstab ist euer Körper: Wird die Ausatmung länger und der Blick ruhiger, passt die Dosis.

So früh wie möglich anfragen. Je nach Klinik und Situation sind Aufnahmen direkt nach der Geburt oder später auf dem Zimmer möglich. Wichtig sind Ruhe, Wärme, weiches Licht – nicht die Uhrzeit.

Viele Kliniken arbeiten mit ehrenamtlichen Netzwerken und professionellen Fotograf:innen zusammen. Frag auf der Station nach der Ansprechperson oder bitte die Hebamme/Pflege, die Anfrage zu übernehmen. Auch einige Seelsorger:innen kennen Kontakte.

Ehrenamtliche Einsätze sind in der Regel kostenfrei. Manche Kliniken oder freie Fotograf:innen arbeiten auf Spendenbasis oder mit festen Paketen. Lass dir transparent sagen, was möglich ist – ohne Druck.

Ihr dürft jederzeit abbrechen oder nur kleine Details fotografieren lassen. Nichts ist „verspielt“, wenn ihr stoppt. Gute Begleitung respektiert eure Grenzen ohne Diskussion.

Meist 20–60 Minuten in kurzen Sequenzen. Wichtig sind Pausen, Nachwärmen, Trinken, Atmen. Es geht um Qualität und Würde, nicht um viele Motive.

Ja, wenn es sich für euch stimmig anfühlt. Kurze, vorbereitete Momente sind oft hilfreich: wer hält, wer sitzt, wann ist wieder Pause. Die Fotografin führt euch ruhig durch die Abfolge.

Ja. Sanftes Licht, Tücher und Perspektive schützen. Viele retuschieren Druckstellen oder Verfärbungen vorsichtig, ohne etwas „wegzuerfinden“. Ihr entscheidet, was gezeigt werden darf – und was nicht.

Nimm weiches Fensterlicht, schalte Blitz aus, halte das Telefon ruhig auf Augenhöhe. Fotografiere Details: Hände, Füße, Profil, Namenskärtchen, Kleidung, eure Hände am Kind, die Umgebung (Kerze, Karte). Lieber mehrere kurze Momente als ein langer. Speichere die Bilder doppelt.

Ein weiches Tuch, eine kleine Decke, vielleicht ein Mützchen, ein Stofftier, ein Brief. Neutrale Farben tragen ruhige Bilder. Alles ist Einladung, nichts Pflicht.

Ihr erhaltet Nutzungsrechte für den privaten Gebrauch. Veröffentlichung (z. B. Social Media) braucht eure ausdrückliche Einwilligung und ggf. die der Fotograf:in. Sensible Daten werden vertraulich behandelt; fragt nach, wie lange und wo Dateien gesichert sind.

Üblich sind digitale Dateien über einen geschützten Link; oft zusätzlich ausgewählte Drucke. Die Bearbeitung braucht Zeit – verabredet einen ruhigen Übergabetermin. Ihr dürft sagen: „Bitte erst nächste Woche“.

Wenn ihr das möchtet und die Nutzungsrechte es erlauben, ja – aber nie aus Druck. Veröffentlichung ist eine zweite Entscheidung und kann warten. Privat bleiben ist genauso würdig.

Du darfst fühlen und organisieren. Sag zwei Sätze laut: „Ich bin traurig. Ich halte heute den Rahmen.“ Bitte die Fotografin um ein Bild, das dich mit deinem Kind zeigt. Sichtbar sein ist Vaterschaft.