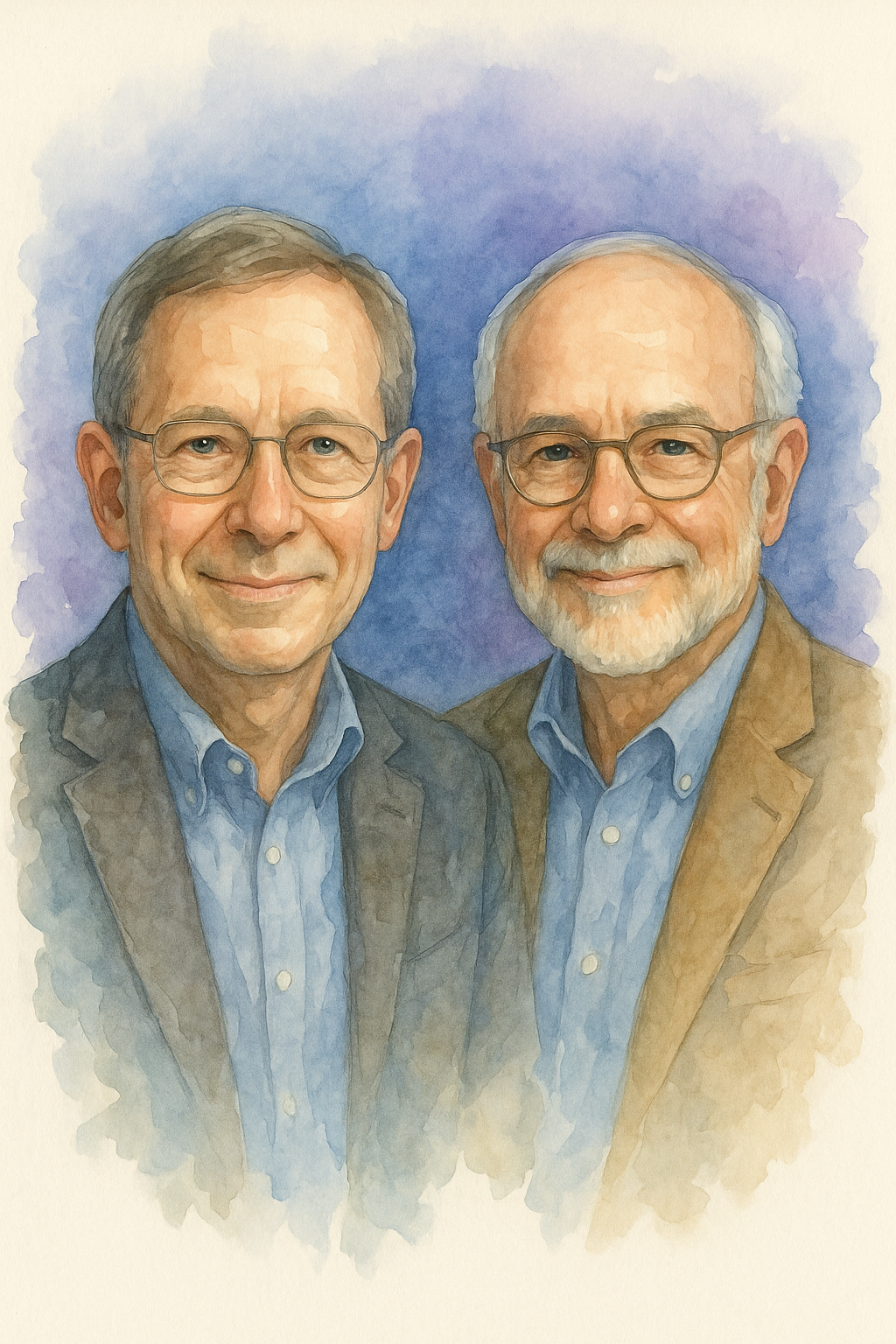

Wer den Begriff geprägt hat – und was wirklich gemeint ist

Der Ausdruck „posttraumatisches Wachstum“ kommt vor allem von den Psychologen Richard G. Tedeschi und Lawrence G. Calhoun. Seit Mitte der 1990er beschreiben sie damit etwas, das sich viele nicht zu denken trauen. Das Menschen trotz heftiger Erschütterung – und nie ohne Schmerz – in manchen Lebensbereichen reifer, verbundener oder klarer werden können. Dieses Wachstum ist hier kein Programm und kein „Reparaturmodus“. Es ist die langsame Umbauarbeit eines Systems, das etwas Unfassbares erlebt hat und nun seine Weltbilder, Beziehungen, Werte und Alltagswege neu ordnen muss. Nach einer stillen Geburt ist diese Arbeit besonders anspruchsvoll, weil zwei Wirklichkeiten gleichzeitig gelten: Wochenbett und Abschied, Milchfluss und Leere, Formularstapel und Fußabdruck. Genau in dieser Doppelrealität kann etwas Tragfähiges entstehen: nicht als Happy End, sondern als geerdete Koexistenz von Schmerz und Liebe.

Was posttraumatisches Wachstum nicht ist

Posttraumatisches Wachstum ist kein „positives Denken“, kein moralischer Auftrag und ganz sicher kein Gegenstück zur Trauer. Wachstum lässt sich nicht erzwingen, nicht beschleunigen und schon gar nicht „performen“. Es zeigt sich leise, oft unspektakulär, manchmal erst im Rückblick – und immer neben anhaltender Verletzlichkeit. Wenn dir jemand Druck macht, „das Beste daraus zu machen“, ist das keine Hilfe, sondern ein Missverständnis. Wirkliches Wachstum respektiert Tempo, Dosis und Würde – und schließt Rückschwünge mit ein.

Warum eine stille Geburt die Landkarte so tief verschiebt

Perinatale Verluste sind körpernah, bindungsnah und sozial oft unsichtbar. Dein Bindungssystem sucht dein Sternenkind, während der Körper postpartum ist und die Umwelt auf „weiter“ drängt. Neurobiologisch pendelt das Nervensystem am Rand des „Fensters der Toleranz“: Phasen von Übererregung mit Alarm und Gedankensturm wechseln mit Untererregung, Leere, Taubheit. In dieser Lage braucht posttraumatisches Wachstum zwei Dinge, bevor es überhaupt möglich wird: Stabilität (Regulation, Rhythmus, sichere Menschen) und Bedeutung (eine Sprache und Praxis, die in der Liebe weiterleben darf, ohne den Alltag zu verschlingen). Erst wenn Dosis und Sicherheit spürbar sind, kann das Innere umbauen, statt nur zu überleben.

Wie Wachstum entsteht – die Psychologie hinter dem Umbau

Wissenschaftlich sprechen wir von einem Zusammenspiel aus kognitiver Neubewertung, Erzählen, Beziehung und wertgeleitetem Handeln. Am Anfang dominieren oft aufdringliche, ungewollte Gedankenschleifen. Mit der Zeit können daraus absichtsvollere Denkbewegungen werden. Du setzt dich kurz und dosiert mit dem Geschehen auseinander, findest Worte, markierst Anfang und Ende, holst dir Ko-Regulation. Das Gehirn beginnt, das erlebte Grauen in eine erzählbare Form zu bringen; die Geschichte bekommt Ränder, der Körper kann Atem finden. Parallel werden Werte wieder lauter: Fürsorge, Wahrhaftigkeit, Verbundenheit, Mut – nicht als große Theorie, sondern als Mikroentscheidungen im Alltag. Diese kleinen, wiederholbaren Handlungen sind mehr als „Routine“: Sie sind die verkörperte Form von Sinn. Genau in dieser Kopplung – Worte, Körper, Werte, Beziehung – wächst ein neues Gleichgewicht.

Fünf Felder, in denen Wachstum auftauchen kann – ohne dass Trauer weg ist

Ein anderer Blick aufs Leben

Nach einem perinatalen Verlust wirkt die Zeit anders. Tage können zäh und schwer sein – und gleichzeitig merken viele Eltern, dass genau diese Zähigkeit Prioritäten sortiert. Selbstverständlichkeiten brechen auf, Routinen, die früher „einfach liefen“, fühlen sich plötzlich leer an, während unscheinbare Momente Gewicht bekommen. Ein ruhiger Morgen, ein warmer Becher in der Hand, der Name des Sternenkindes, der ausgesprochen werden darf. Das ist kein Zuckerguss und keine rosige Brille; es ist eine verschobene Tiefenschärfe. Im Hintergrund arbeitet ein sehr kluges System. Wenn die innere Landkarte durch den Verlust zerrissen wurde, versucht das Gehirn, Bedeutung neu zu verteilen – weg vom Autopilot, hin zu Dingen, die wirklich tragen. Viele Mütter erleben, wie Körpernähe, Wärme und ein verlässlicher Tagespuls auf einmal mehr zählen als „funktionieren“. Viele Väter merken, dass „Sorgen für“ nichts Kaltes ist, sondern ein gelebter Wert, der Beziehungen wärmer macht. Mit der Zeit entsteht so eine stillere, aber präzisere Ausrichtung: nicht mehr „alles schaffen“, sondern „das Richtige halten“. Ausgerechnet die Nähe zur Endlichkeit macht den Blick für Gegenwart und Verbundenheit schärfer. Trauer bleibt – und genau neben ihr wächst ein Sinn dafür, was kostbar ist.

Beziehungstiefe und Zugehörigkeit

Nach einer stillen Geburt verschiebt sich das soziale Gefüge. Manche Kontakte rücken näher, werden ehrlicher, tragender. Andere fransen aus – nicht aus Bosheit, sondern weil Tempo, Sprache oder Tiefe nicht zusammenpassen. Was bleibt, ist weniger dekorative Nähe und mehr Substanz. Menschen, die wirklich zuhören, die den Namen eures Sternenkindes sprechen, die Dosis und Rhythmus mit euch schützen. In der Bindungslogik ist das verständlich. Wenn ein innerer Hafen verloren ging, sucht das System nach neuen sicheren Anlegestellen. Co-Regulation – eine verlässliche Stimme, ein ruhiger Blick, gemeinsam gehaltene Rituale – beruhigt messbar das Nervensystem. In Partnerschaften taucht häufig Asynchronie auf: eine Person tendiert zur Funktion („Ich organisiere“), die andere zur Nähe („Ich weine“). Das ist kein Beziehungsfehler, sondern zwei Schutzwege, die miteinander reden lernen müssen. Väter erleben oft, dass sie durch Handfestes – Dinge bauen, Wege klären, Termine halten – Zugehörigkeit stiften. Mütter, dass geteilte Zärtlichkeit und Sprache die Bindung warm halten. Beziehungstiefe zeigt sich dann nicht in großen Gesten, sondern in wiederkehrender Verlässlichkeit: jemand, der bleibt, auch wenn es leise wird. Aus dieser Verlässlichkeit entsteht eine Zugehörigkeit, die die Trauer nicht wegdrückt, sondern trägt.

Innere Stärke

„Ich hätte nie gedacht, dass ich das aushalte“ – und doch atmest du wieder. Innere Stärke fühlt sich selten heroisch an. Sie ist nüchtern und still. Die Fähigkeit, Frühzeichen zu erkennen, bevor Überflutung oder Taubheit übernehmen; der Mut, Gefühle zu benennen, ohne sie zu rechtfertigen; die Erlaubnis, Hilfe anzunehmen. Neurobiologisch heißt das: Das Nervensystem findet häufiger zurück in die Mitte. Herzratenvariabilität, Atemrhythmus, Muskeltonus – kleine Marker, die anzeigen, dass Regulieren gelingt. Für Mütter liegt diese Stärke oft nah am Körper: Wärme, Wasser, Schlaffenster, eine achtsame Still- oder Abstillentscheidung, die nicht moralisch aufgeladen ist. Für Väter zeigt sie sich oft im Rhythmus: wiederkehrende Aufgaben, dieselbe Laufrunde, dieselbe Uhrzeit für kurze Erinnerungsmomente – nicht als Flucht, sondern als Takt, der Halt gibt. Psychologisch bedeutet Stärke hier nicht „alles im Griff haben“, sondern Ambivalenz tragen können. Weinen und lachen. Erinnern und arbeiten. Nähe zulassen und die Welt wieder hereinlassen. Je öfter diese Pendelbewegung gelingt, desto vertrauter wird das Gefühl: „Ich kippe nicht mehr so schnell. Ich kann zurückfinden.“ Genau daraus entsteht das robuste Selbstvertrauen, das mit Trauer koexistiert.

Neue Möglichkeiten

Wachstum nach Verlust klingt schnell nach „Chancen nutzen“ – tatsächlich zeigt es sich leiser. Durch Passendes, das gepflegt wird. Ein Erinnerungsort, der nicht zur Bühne wird, sondern zur Quelle. Ein kleines Projekt im Namen eures Sternenkindes, das euch entspricht – eine Bank, ein Baum, ein Text, ein wiederkehrender Brief. Eine Arbeitstaktung, die nicht auslaugt, sondern Tageslicht und Ruheinseln mitdenkt. Viele Väter erleben Sinn, wenn sie etwas mit den Händen schaffen, das bleibt; viele Mütter, wenn verkörperte Rituale – Duft, Stoff, Temperatur, Berührung – regelmäßig Raum haben. Fachlich betrachtet ist das wertegeleitetes Handeln: nicht „Warum ist das passiert?“, sondern „Wofür stehe ich heute – mit dieser Geschichte?“ Diese Frage macht kleinste Schritte bedeutungsvoll. Aus ihnen entsteht eine neue Linie, in der ihr nicht nur Trauernde seid, sondern Handelnde, die Erinnern und Gegenwart verweben. Neue Möglichkeiten sind selten spektakulär. Sie fühlen sich eher an wie eine weichere Kante am Tag, ein wiedererkennbarer Ort im Kalender, an dem Nähe sein darf – und danach wieder Alltag.

Weltbild & Spiritualität

Ein Verlust dieser Tiefe berührt das große Ganze. Für manche tragen religiöse Bilder, Segen, Gebete. Für andere sind Natur, Musik, Kunst oder bewusst gehaltene Stille die Orte, in denen etwas Größeres spürbar wird. Tragfähig ist, was wahr und würdig ist – und wiederholbar, ohne dich zu überfordern. Spirituelle Antworten, die Gefühle überspringen („Es sollte so sein“), lassen den Körper oft allein; tragende Spiritualität hält Schmerz und Hoffnung gleichzeitig aus. Viele Eltern beschreiben Momente von Staunen: Licht in Blättern, eine Melodie, die den Atem weicher macht, ein Satz, der Frieden bringt. Solche Erfahrungen sind nicht „Ersatz“ für das Sternenkind, sondern ein weiterer Faden im Bedeutungsgewebe. Väter finden diesen Zugang oft in Bewegung und Natur, Mütter in ritualisierter Zärtlichkeit und Sprache – beide Wege sind gleichwertig. Mit der Zeit kann so ein Weltbild wachsen, das nicht alles erklärt, aber hält. Die Liebe endet nicht; sie hat eine andere Form bekommen. Und genau darin liegt das leise, echte Wachstum – nicht gegen die Trauer, sondern mit ihr.

Mütter – der Körper als Bühne der Trauer, der Fürsorge, des Wachstums

Nach einer stillen Geburt spricht der Körper laut: Wochenbett, Hormone, Laktation, Schlafrhythmus – alles passiert trotz Leere. posttraumatisches Wachstum beginnt hier oft als Körperpflege ohne Schuld. Wärme, Wasser, sanfte Bewegung, Essen, Schlafhygiene – nicht als Wellness, sondern als Schutz der Hülle, in der Nähe überhaupt möglich wird. Viele Mütter erleben, dass verkörperte Rituale die innere Verbindung würdigen: der Name ausgesprochen, ein Foto betrachtet, eine Kerze zu festen Zeiten, danach bewusst wieder „ausblenden“. So lernt das Nervensystem: Nähe ist möglich, ohne zu kippen. Diese Verlässlichkeit ist der Nährboden, auf dem später Werte- und Beziehungswachstum ruhiger gedeihen.

Väter – sichtbarer werden, ohne die eigene Art zu verraten

Väter trauern nicht weniger, sondern oft anders – und gesellschaftlich unsichtbarer. Die Erwartung zu „funktionieren“ macht still, während innen Bindung und Wut, Ohnmacht und Beschützenwollen kollidieren. Wachstum heißt hier zunächst: Rollen entgiften. Organisieren, bauen, sichern ist gelebte Vaterschaft, keine Vermeidung – solange es benannt und dosiert ist. Handfeste Sinnträger helfen: eine Erinnerungsbox bauen, einen Ort herrichten, einen Rahmen montieren, eine Seite mit dem Namen eures Sternenkindes anlegen. Dazu sprechen, kurz und konkret: morgens sagen, was heute geht; abends sagen, dass du morgen wiederkommst. So wird Struktur nicht Gefängnis, sondern Halt. Viele Väter merken: Wenn Sprache, Tun und Beziehung zusammenklicken, wird Nähe erträglicher – und Verantwortung wärmer.

Continuing Bonds – Liebe, die Form gefunden hat

Wachstum nach perinatalem Verlust besteht selten im „Loslassen“, sondern im Gestalten einer würdigen Verbindung. Innere Zwiegespräche, ein Ort zu Hause, an dem Nähe gepflegt wird, ein Datum im Kalender, kleine Briefe „an dich“. Dosis schlägt Dramatik: lieber kurz, verlässlich, wiederholbar – mit klaren Buchstützen am Anfang und Ende. So bleibt die Beziehung lebendig, ohne den Alltag zu verschlingen. Psychologisch stabilisiert das Identität („Ich bin Mutter/Vater“) und mindert Schuld- und Angstspannungen, weil Liebe einen sicheren Platz bekommt.

Schuld entgiften – und warum das Wachstum schützt

„Was-wäre-wenn“ versucht Kontrolle zurückzugewinnen und hält Nähe, indem es Verantwortung überhöht. Posttraumatisches Wachstum braucht hier präzise Sprache: Was war wirklich meine Verantwortung? Worauf hatte ich Einfluss – mit dem Wissen damals? Der Satz „Ich wünschte, ich hätte … – und mit dem damaligen Wissen habe ich so entschieden“ ehrt Sehnsucht, ohne rückwirkende Allmacht. Wenn echte Fehler passiert sind, dürfen sie betrauert, – wo möglich – korrigiert und dann in lernende Verantwortung verwandelt werden. So verliert die Anklage ihre Übergröße, und Energie wird frei für Bindung, Werte und Alltag.

Dein Gehirn lernt durch wiederholte, sichere Erfahrung. Orientierung mit den Augen, länger ausatmen, Wärme oder Wasser als Anker, kurze Annäherung – und wieder raus. Jedes Mal, wenn das klappt, speichert das System: „Ich komme zurück.“ Herzratenvariabilität steigt, Alarm sinkt, Erinnerungen lassen sich neu verschalten – nicht ausgelöscht, sondern eingebettet. Genau diese Einbettung macht Raum für Sinn und für die langsame Verschiebung von „Warum“ zu „Wofür“.

Folgeschwangerschaft – Wachstum unter Spannung

Hoffnung und Angst liegen dicht beieinander. Das Wachstum heißt hier Rahmen statt Heldentum. Klare Absprachen mit dem Team, eine Begleitperson, ein Pausensignal, immer gleiche Abfolgen, kurze Nachbesprechung draußen. Rechne mit Kalender-Triggern; sie sind Wellen, keine Rückfälle. Väter sagen früh, was sie brauchen (mit rein, draußen warten, Rückruf später). Mütter nehmen Körpersignale ernst: Dosis vor Tiefe. Als Paar haltet ihr euch an eure Buchstützen. Der Sinnfokus bleibt klein und konkret: „Wie verhalten wir uns heute so, dass es unserer Liebe entspricht?“

Woran du echtes posttraumatisches Wachstum erkennst

Es ist nicht spektakulär. Tage bekommen wieder Rhythmus. Essen, Schlaf, Bewegung und ein paar Kontakte werden verlässlicher. Erinnerungen schneiden weniger und fühlen sich wärmer an. Entscheidungen orientieren sich mehr an Werten als an Vermeidung. Rückwellen kommen – und ihr habt Rückwege. Die innere Erzählung wird klarer: Euer Sternenkind bleibt Teil eurer Identität, ohne sie zu verschließen. Und es entsteht Platz für Neues, ohne Verratsgefühl.

Wann professionelle Hilfe sinnvoll ist

Wenn dein System über Wochen am Rand des Toleranzfensters hängt; wenn Schlaf, Appetit, Antrieb oder Konzentration nicht stabilisierbar sind; wenn intrusive Bilder, Panik, anhaltende Betäubung oder Entfremdung nicht nachlassen; wenn starke Vermeidung jede Berührung verhindert; wenn Hoffnungslosigkeit oder suizidale Gedanken auftauchen – dann ist Hilfe Schutz, kein Scheitern. Gute Begleitung erklärt, was sie tut und warum, schützt euer Tempo, stärkt Regulation, kartiert Trigger, stabilisiert den Alltag und verwebt Erinnerungs- und Bedeutungsarbeit in kleinen, dosierten Portionen. In akuter Not gilt: heute reden – mit einem vertrauten Menschen, einer Notfallstelle, medizinischer oder psychotherapeutischer Hilfe.

Das tragfähige Weiter

Das posttraumatische Wachstum nach einer stillen Geburt ist kein Happy End. Es ist die leise Fähigkeit, zwei Wahrheiten zu tragen: dass es weh tut und dass Leben wieder tragen darf. Das zeigt sich in kleinen, verlässlichen Dingen: die Kerze, die kurz brennt und wieder erlischt; der Name, der ausgesprochen werden darf; der Ort, der gepflegt wird; der Atem, der zurückkommt. Liebe bekommt Form. Alltag bekommt wieder einen Puls. Und ihr beide – Mutter und Vater – werdet sichtbar in eurer Art, zu trauern und zu leben. Das ist posttraumatisches Wachstum: kein Schlussstrich, sondern eine reife Koexistenz von Schmerz, Verbundenheit und Handlungsfähigkeit. Schritt für Schritt, in eurem Takt.

FAQ – Posttraumatisches Wachstum nach stiller Geburt

Knappe Antworten aus dem Artikel: Was es heißt, was es nicht ist – und wie ein tragfähiges Weiter entstehen kann.

Ein leiser Umbau nach Erschütterung: Werte klären sich, Beziehungstiefe wächst, Alltag wird tragfähiger – neben anhaltender Verletzlichkeit.

Nein. Es ist kein Optimismus-Programm. Wachstum entsteht langsam, ohne Druck – und schließt Schmerz ausdrücklich mit ein.

Nein. Es gibt keine Frist und keinen Auftrag. Tempo, Dosis und Richtung bestimmst du. Trauer ist nicht „falsch“, wenn sie still bleibt.

Stabilität & Bedeutung: Rhythmus, sichere Menschen, Schlaf/Essen/Bewegung – plus Sprache & Rituale, die Liebe würdig halten.

Wochenbett und Abschied gleichzeitig: Laktation, Heilung, Erschöpfung – und Trauer. Beides ist wahr und braucht Fürsorge.

Durch Erzählen in Dosen, kognitive Neubewertung, verlässliche Beziehungen und wertegeleitetes Handeln im Alltag.

Blick orientieren, länger ausatmen, Wärme/Wasser, kurze Annäherung & bewusstes Schließen. Lieber oft & klein als selten & tief.

Anderer Lebensblick, mehr Beziehungstiefe, innere Stärke, neue Möglichkeiten im Alltag, tragende Spiritualität/Weltbild.

Körperpflege ist Trauerpflege: Wärme, Wasser, Schlaffenster, Umgang mit Milch ohne Moral. Kurze Rituale vor/nach Nähe stabilisieren.

Organisation ist Fürsorge – plus Sprache. Sichtbar werden: eine Runde, ein Ort, ein Satz morgens/abends; Tun & Worte verbinden.

Fortbestehende Bindung in würdiger Form: Name, Ort, Kiste, Mini-Briefe. Nähe bleibt, ohne den Alltag zu überfluten.

Zwei Fragen: Wofür war ich verantwortlich? Worüber hatte ich damals Einfluss? „Ich wünschte … – und mit dem damaligen Wissen …“

Rhythmus kehrt zurück, Erinnerungen wärmen öfter, Entscheidungen folgen Werten, Rückwellen haben Rückwege, Nähe ist kurz dosierbar.

Wenn Schlaf/Appetit/Antrieb wochenlang fehlen, Panik/Betäubung/intrusive Bilder dominieren oder Hoffnungslosigkeit dazukommt. In Not: 112; Beratung: 116 123; Bereitschaft: 116 117.

Wenn–Dann-Pläne, Mikropendel (kurz annähern – klar schließen – nährende Insel), Begleitung einplanen, Dosis am Körper prüfen.

Rahmen statt Heldentum: gleiche Abläufe, Pausensignal, Begleitperson, kurze Nachintegration. Fokus: „Was entspricht heute unserer Liebe?“

Nein. Tragfähig ist, was wahr und wiederholbar beruhigt – Gebet, Natur, Musik, Stille. Keine Sätze, die Gefühle überspringen.

Name sagen – drei lange Ausatmungen – ein Satz: „Du gehörst zu uns.“ Kerze löschen, Tee, kurz ans Fenster: schließen. Klein, wahr, wiederholbar.