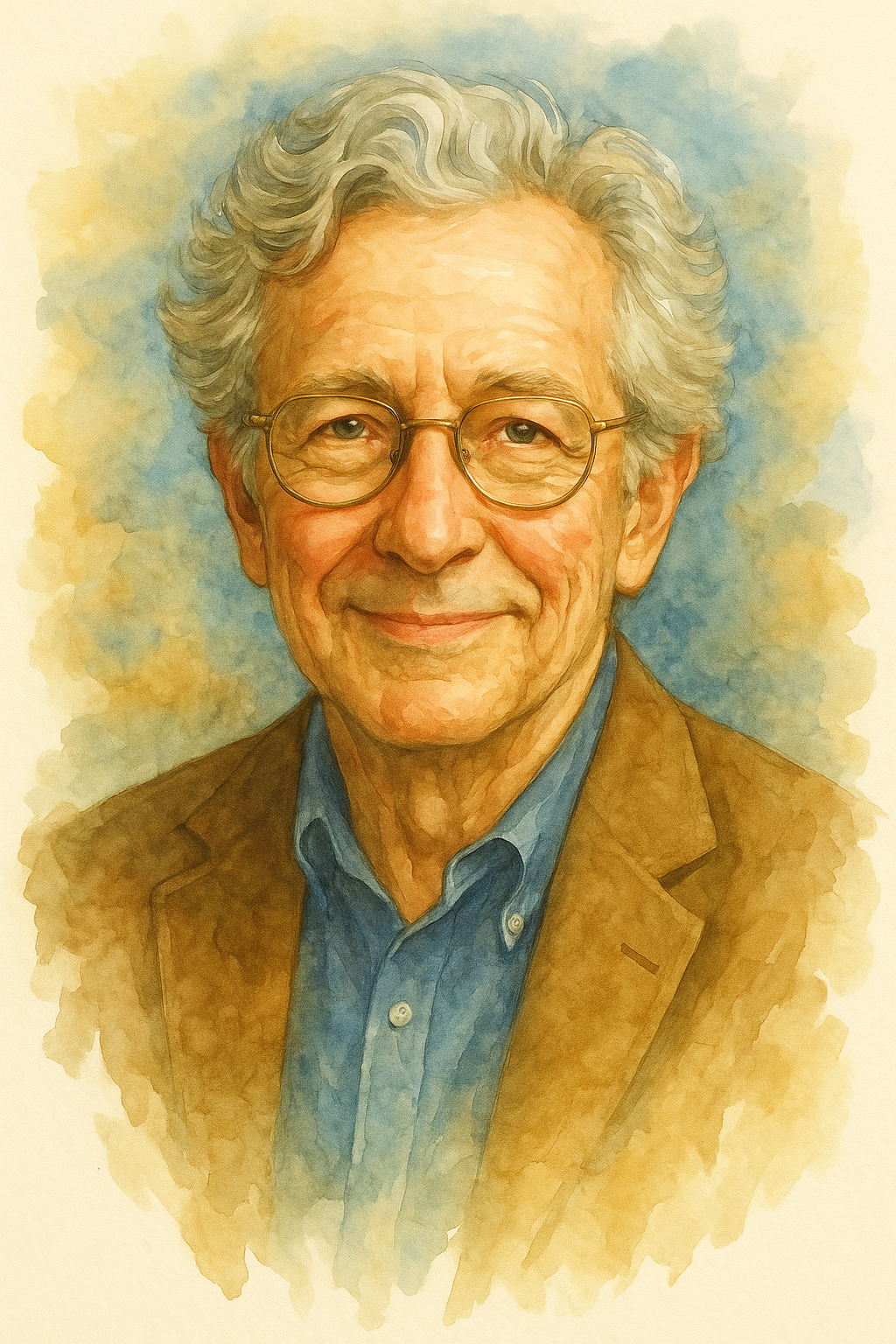

Worum es geht – und von wem das Modell Meaning Reconstruction stammt

Robert A. Neimeyer ist Psychologe, jahrzehntelang Professor an der University of Memphis und heute Leiter des Portland Institute for Loss and Transition. Er hat das Konzept der Meaning Reconstruction geprägt. Trauer wird hier als Arbeit an Bedeutung verstanden. Nicht im Sinn von „alles hat seinen Grund“, sondern im Sinn von Erzählbarkeit. Ein schwerer Verlust zerschneidet die Geschichte, die du über dich, dein Kind und eure Zukunft erzählt hast. Meaning Reconstruction setzt genau dort an. Du findest eine Sprache, in der Schmerz, Liebe und Alltag wieder zusammen vorkommen dürfen. Das Modell ist kein Stufenplan und keine To-do-Liste. Es ist ein Gestaltungsrahmen, der erklärt, warum Trauer so weh tut, was in dir durcheinandergerät – und wie daraus wieder eine tragfähige Lebensgeschichte wird.

Was „Meaning“ hier wirklich meint

„Sinn“ ist bei Neimeyer nichts Abgehobenes, sondern eine präzise Arbeit an drei miteinander verzahnten Ebenen: verstehen, orientieren, identifizieren. Sie greifen ineinander und beruhigen das innere System, weil Erleben wieder Form bekommt.

Sinnverstehen

Sinnverstehen heißt: Du setzt Worte an die Stelle von Bruchstücken. Aus „Schock – Klinik – Stille“ wird eine erzählbare Sequenz mit Zeit, Ort, Beteiligten, Befunden und Gefühlen. Psychologisch geht es um Kohärenz. Die Erfahrung passt wieder – zumindest grob – zu deiner inneren Landkarte, statt sie nur zu zerreißen. Nach stiller Geburt bedeutet das, medizinische Fakten, Erinnerungssplitter und Körpererleben zusammenzubringen. Was wurde festgestellt? Was habt ihr gesehen, gehört, entschieden? Wie hat es sich angefühlt – im Bauch, im Brustkorb, im Kopf? Diese sprachliche Struktur ist keine Kosmetik. Sie ordnet Gedächtnis und Aufmerksamkeit, reduziert kreisende Selbstanklage und macht Vertiefung überhaupt erst möglich.

Orientierung

Orientierung heißt: Du leitest dein Handeln aus Werten ab, nicht aus Panik oder fremden Erwartungen. Der Fokus verschiebt sich vom „Warum ist das passiert?“ zum „Wofür stehe ich jetzt – in dieser Realität?“. Fürsorge, Wahrhaftigkeit, Verbundenheit, Gerechtigkeit, Glaube – was immer dich trägt – wird zum Kompass für konkrete Entscheidungen. Was sagen wir wem? Welche Form der Verbundenheit passt zu uns? Welche medizinischen oder rechtlichen Schritte stimmen mit unseren Haltungen überein? Orientierung schafft Vorhersehbarkeit und Handlungsspielraum; sie gibt Tagen wieder Richtung, auch wenn Antworten auf das große „Warum“ offen bleiben.

Identität

Identität heißt: Die Frage „Wer bin ich jetzt?“ bekommt eine sprachliche Gestalt, die Mutter- und Vatersein einschließt. Elternschaft endet nicht mit der Abwesenheit eines lebenden Kindes; sie verändert ihre Ausdrucksformen. In der Meaning-Perspektive wird dieses Elternsein ausdrücklich benannt und in die Selbstbeschreibung eingebettet – als Person, als Paar, als Familie. Das reduziert Entfremdungsgefühle und schützt vor Selbstbildern, die nur Funktion („ich organisiere“) oder nur Biologie („mein Körper hat versagt“) kennen. Identität bleibt dynamisch: Sie bewahrt, was wahr war, und nimmt auf, was hinzugekommen ist – Schmerz, Liebe, Verantwortung, Werte.

Wenn Verstehen wächst, wird der Blick ruhiger, wenn Orientierung greift, werden Tage wieder gestaltbar, wenn Identität Sprache findet, löst sich das Gefühl, „neben sich zu stehen“. Genau diese Wechselwirkung meint „Meaning“: eine stimmige Erzählung, ein verlässlicher Kompass und ein Selbst, das dich wieder zusammenhält – mit deinem Kind in der Geschichte, nicht gegen es.

Warum das nach stiller Geburt so herausfordernd ist

Nach einer stillen Geburt zerreißt nicht nur ein Plan, es zerreißt ein ganzes Bedeutungssystem. Dein „Selbstverständlichkeits-Gerüst“ – Schwangerschaft führt zu Geburt, Liebe zu Fürsorge, Zukunft ist in Etappen planbar – bricht in sich zusammen. In der Psychologie nennen wir das die Erschütterung des „assumptive world“: Grundannahmen über Sicherheit, Vorhersagbarkeit und Sinn halten plötzlich nicht mehr. Das Gehirn sucht fieberhaft nach Erklärungen, weil Vorhersagbarkeit das Nervensystem beruhigt. Bleiben medizinische Ursachen unklar oder zufällig (häufig), drängt sich das Gehirn in Gegenwelten: „Hätte ich…?“, „Wenn wir…?“ – nicht, weil du „irrational“ wärst, sondern weil Bindung verlorengegangen ist und Kontrolle Nähe ersetzen will. Meaning Reconstruction setzt genau hier an: Erklärbarkeit statt Erklärungen um jeden Preis, ein belastbarer roter Faden statt scheinbarer Gewissheiten.

Besonders schwer ist die Doppelrealität von Körper und Abschied. Wochenbettprozesse laufen – Blutung, Hormonwellen, manchmal Milchfluss –, während außen keine fürsorgliche Aufgabe wartet. Das schafft widersprüchliche Signale. Der Körper „ruft nach Baby“, die Umgebung zeigt Leere. Diese Inkongruenz verstärkt Alarm (Übererregung) oder Rückzug (Untererregung). Gleichzeitig fehlt oft soziale Spiegelung. Perinatale Trauer bleibt im Außen leise, Kolleg:innen sehen „nur“ Krankschreibung, Freundeskreise meiden das Thema. Psychologisch sprechen wir von „nicht anerkannter Trauer“ – sie erschwert Sinnbildung, weil wichtige Gegenstimmen („Ich sehe dich“, „Das ergibt Sinn“) ausbleiben.

Hinzu kommt die Schärfe des biografischen Bruchs. Es gibt wenige gemeinsam gelebte Erinnerungen mit dem Sternenkind, an die sich eine Geschichte „andocken“ könnte. Fotos, Gerüche, Stimmen, Routinen – all das ist schmal oder entstand im Klinikrahmen. Ohne diese Anker fühlt sich Verbundenheit schnell „unberechtigt“ an, während dein Bindungssystem genau danach sucht. Deshalb ist die Sinnarbeit nach stiller Geburt weniger „rekonstruieren“ im klassischen Sinn und mehr „konstruieren aus realen, kleinen Bausteinen“: Was war sicher? Was habt ihr entschieden und warum? Welche Spuren sind da – Name, Bilder, Berührungen, Sätze, Orte? Aus ihnen wird eine tragende Erzählung, die weder idealisiert noch auslöscht.

Auch die Entscheidungslandschaft ist belastend. Diagnostik, Aufklärung, rechtliche Begriffe, manchmal späte Abbruchsituationen – alles in Momenten höchster Verletzlichkeit. Das kann zu Entscheidungszweifeln oder moralischem Schmerz führen („Hätten wir anders…?“). Sinnarbeit muss dann zwei Ebenen gleichzeitig halten: die medizinische Chronik (was war gesichert, was blieb offen) und die moralische Selbstbeschreibung („Wofür standen wir in dieser Lage?“). Erst wenn beides Sprache findet, beruhigt sich das innere Gericht.

Schließlich verschiebt eine stille Geburt Identität. „Mutter“ und „Vater“ bleiben wahr, nur ohne die üblichen Ausdrucksformen der Fürsorge. Wenn diese Identität keine Worte bekommt, entsteht Entfremdung. Du funktionierst, aber du kommst dir selbst nicht mehr nah. Meaning Reconstruction entlastet, weil sie dieses Elternsein ausdrücklich integriert. Dein Sternenkind gehört zu deiner Lebensgeschichte; die Beziehung bleibt in anderer Form wirksam. Aus dieser Anerkennung heraus werden Tage wieder gestaltbar. Genau deshalb ist es so herausfordernd – und genau deshalb ist Sinnarbeit nach stiller Geburt nicht Luxus, sondern das Mittel, die Liebe in eine Form zu bringen, die dich trägt.

Wenn du dem Unfassbaren Worte gibst, passieren zwei Dinge zugleich. Dein Kopf kann das Ereignis irgendwo abstellen, und dein Herz bekommt Zugehörigkeit zurück. „Sinnverstehen“ heißt nicht, dass du es gutheißen sollst. Es heißt: die eigene Geschichte so erzählen können, dass sie dich innen zusammenhält. Dazu gehören nüchterne Fakten („Was war sicher? Was blieb offen?“) und die Sätze, die die Wahrheit tragen („Es war unser Kind. Wir haben mit dem damaligen Wissen so entschieden.“). Wenn diese Erzählung greift, beruhigt sich oft auch der Körper – der Atem wird länger, der Blick wird weicher, der Tag wieder begehbar.

„Orientierung“ heißt nicht, das Positive suchen zu müssen. Es heißt, deine Werte als Kompass zu nutzen, wenn große Antworten fehlen. Fürsorge kann bedeuten, freundlich mit dir zu sprechen, Termine in machbare Stücke zu teilen, den Namen deines Sternenkindes dort auszusprechen, wo es gut ist. Wahrhaftigkeit kann ein kurzer Satz am Arbeitsplatz sein. Verbundenheit kann ein wiederkehrender, kleiner Moment zu Hause sein. Werte sind Richtungspfeile, keine Urteile; sie helfen bei der nächsten konkreten Entscheidung.

„Identität“ heißt nicht, die frühere Identität zu überholen. Sie heißt, Mutter- oder Vatersein sprachlich anzuerkennen, auch wenn die Wiege leer ist. Erst im geschützten Rahmen, später – so wie es passt – nach außen. Viele erleben Erleichterung, wenn das sagbar wird: „Ich bin Mutter.“ „Ich bin Vater.“ Ausgesprochen entsteht Platz für beides: die Liebe, die bleibt, und das Leben, das weitergeht. Genau darin liegt die Alltagssprache der Meaning Reconstruction: eine Geschichte, die du tragen kannst; ein Kompass, der kleine Schritte leitet; ein Selbst, das wieder zusammenpasst. Mit deinem Sternenkind in der Geschichte, nicht gegen es.

Wie das konkret aussieht – ohne Rezepte

In der Praxis geht es um Erzählen, nicht um Anleitungen. Aus Bruchstücken wird ein Bogen: Vorgeschichte, der Tag der Diagnose, die Geburt, die erste Zeit danach. Nicht als Protokoll, sondern als sinnvolle Reihenfolge mit Übergängen und Pausen. Du prüfst, welche Sätze tragen und welche schneiden. So entsteht Kohärenz. Das Geschehen bekommt Anfang, Mitte, Folgen – und du bekommst wieder eine Position in deiner eigenen Geschichte.

„Ko-Konstruktion“ heißt: Sinn entsteht im Gegenüber. Eine Hebamme, Therapeut:in, Seelsorge oder ein verlässlicher Mensch spiegelt Worte zurück, stellt präzisierende Fragen, hält tempo. Dieses Dialogische wirkt nicht, weil andere es besser wüssten, sondern weil Spiegelung Rohes sortiert, Überverantwortung relativiert und Bedeutungen klarer macht. Oft tauchen dabei Metaphern auf, die stimmen – nicht „richtig“, sondern passend: ein Faden, der weiterläuft; ein Zimmer im Haus der Familie; eine Kerze, die man nicht prüfend, sondern liebevoll erwähnt. Solche Bilder ordnen das Innere, ohne etwas zu beschönigen.

„Continuing Bonds“ ist in dieser Arbeit kein Gegenpol zur Entwicklung, sondern ihr Stoff. Die fortbestehende Beziehung wird in der Erzählung sichtbar. Das Sternenkind hat einen Platz, einen Namen, eine Geschichte; die Eltern haben eine Rolle, die nicht endet. Aus dem bloßen „Warum“ wird ein „Wofür stehe ich jetzt, mit diesem Kind in meiner Biografie?“. Identität verschiebt sich von „vorher/nachher“ zu „so bin ich jetzt“ – Mutter, Vater, als Paar, als Familie. Entscheidend ist nicht, wie groß das wird, sondern ob es trägt: Worte, die wahr sind; eine Erzählform, die Atem lässt; ein Blick, der Zugehörigkeit zeigt. So entsteht Sinn ohne Rezept – als gemeinsam getragene, fachlich nüchterne und menschlich dichte Geschichte.

Sprache, Schuld und das „Warum“

Nach perinatalen Verlusten arbeitet das Gehirn in Gegenfakten: „Wenn wir früher gefahren wären…“, „Hätte die Ärztin noch…“. Das fühlt sich aktiv an, erzeugt aber oft ohnmächtige Schuld. In Neimeyers Sinnansatz der Meaning Reconstruction wird deshalb präzise unterschieden. Verantwortung meint das, wofür du mit deinem damaligen Wissen und deinen realen Möglichkeiten zuständig warst; Einfluss meint das, was in diesem Rahmen überhaupt veränderbar war. Diese Trennung ist mehr als Theorie. Sie entlastet das Nervensystem von rückwirkender Allmacht und macht aus Selbstanklage eine überprüfbare Geschichte. Der Satz „Ich wünschte, ich hätte… – und mit dem Wissen von damals habe ich so entschieden“ würdigt Sehnsucht, ohne dich zu verurteilen.

Sprache wirkt hier wie ein Werkzeug. Worte, die benennen statt bewerten, ordnen Erfahrung: „Es war eine späte Diagnose, und wir haben nach damaliger Evidenz entschieden.“ „Ich trauere um mein Sternenkind, und ich achte heute auf das, was ich beeinflussen kann.“ So verliert das „Warum?“ seinen Zwangscharakter, weil ein zweiter Vektor dazukommt: „Wie gehe ich weiter?“ Sinn entsteht dann nicht als Verteidigung gegen die Realität, sondern als stimmige Antwort auf sie. Aus der Schleife der Gegengeschichte wird eine tragfähige Erzählung, in der Verantwortung klar ist, Einfluss begrenzt bleibt und Würde spürbar wird – für Mütter, für Väter, für euch als Familie.

Mutter-, Vater-, Paarperspektive – identitätsnah gedacht

Meaning Reconstruction ist geschlechtsinklusiv und körpernah gedacht. Viele Mütter erleben den Bruch über den Körper: Wochenbettzeichen, Milch, hormonelle Schwankungen – die Identitätsfrage („Bin ich Mutter, wenn die Wiege leer ist?“) liegt direkt unter der Haut. Viele Väter werden gesellschaftlich schneller in Funktionalität gedrängt: regeln, beschützen, arbeiten. Beides sind Stile, keine Diagnosen. Das Modell fragt nicht, welcher Stil „richtig“ ist, sondern welche Selbstbeschreibung dich trägt und beruhigt. Wenn eine Mutter sagt: „Ich bin Mutter; ich sorge für meinen Körper und unsere Geschichte“, ordnet sich Identität entlang von Fürsorge und Wahrhaftigkeit. Wenn ein Vater sagt: „Ich bin Vater; ich trage organisatorisch mit und gebe unserer Verbindung Worte“, wird Logistik zu gelebter Beziehung, nicht zu Flucht.

Auf Paarebene rückt die „Meta-Erzählung“ in den Mittelpunkt: „Wir trauern verschieden – und wir gehören zusammen.“ Diese gemeinsame Überschrift verhindert, dass Unterschied sofort als Problem gelesen wird. Aus ihr lassen sich Entscheidungen und Grenzen ableiten, ohne sich gegenseitig zu pathologisieren: Wer spricht wann mit wem? Welche Termine werden gemeinsam getragen, welche getrennt? Wie wird über den Namen und über Erinnerungen gesprochen – im Inneren der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz? Das Ziel ist Kohärenz auf zwei Ebenen: eine stimmige Ich-Erzählung („So bin ich Mutter/Vater in dieser Geschichte“) und eine stimmige Wir-Erzählung („So bleiben wir verbunden, obwohl unser Tempo verschieden ist“).

Die Meaning Reconstruction lädt dabei ausdrücklich auch nicht-gebärende Eltern, Regenbogen- und Patchworkfamilien ein. Identität entsteht durch Zugehörigkeit, nicht nur durch Biologie. Entscheidend ist, dass die gewählte Selbstbeschreibung den inneren Alarm senkt, Handlungsfähigkeit zurückgibt und die Liebe zum Sternenkind sprachlich verankert. Wo das gelingt, wird Unterschied zum komplementären Reichtum – und gemeinsam gelebte Wahrheit ersetzt das stille Nebeneinander von Funktion und Schmerz.

Was Forschung dazu sagt – kurz und klar

Trauerforschung zeigt über viele Studien hinweg ein ähnliches Bild. Menschen, die ihre Geschichte wieder erzählen können (narrative Kohärenz), deren Selbst- und Weltbild flexibel bleibt und die eine fortbestehende, bedeutsame Bindung zum verstorbenen Kind finden, berichten seltener von lang anhaltender, lähmender Trauer. Sie erleben häufiger tragfähige Alltagsfunktion, weniger Selbstanklage und mehr Zukunftsorientierung – ohne dass Schmerz „weg“ wäre. Besonders nach stiller Geburt wirkt es schützend, wenn Sicherheit und Regulation zuerst kommen und dann Bedeutungs- und Bindungsarbeit Platz bekommt.

Sprache senkt innere Alarmierung messbar, Spiegelung durch verlässliche Andere stabilisiert, kleine stimmige Formen der Verbundenheit entlasten. Randomisierte und kontrollierte Studien zu sinnbasierten und narrativen Ansätzen finden im Durchschnitt nützliche, aber nicht magische Effekte. Sie helfen, Schuldschleifen zu entschärfen, Identität zu sortieren und Rückwege in den Alltag zu bahnen; sie ersetzen nicht die Grundarbeit aus Schutz, Dosis und Zeit. Wichtig bleibt die Einordnung. Das sind Zusammenhänge, kein Muss. Sinn lässt sich nicht verordnen. Er wächst dort am ehesten, wo ein sicherer Rahmen, verständliche Worte, geteilte Wirklichkeit und eine tragfähige Beziehung zum Kind zusammenkommen – in deinem Tempo, in eurer Haltung.

Grenzen und Missverständnisse

Das Modell ist kein Auftrag, schnell „etwas Gutes“ im Untragbaren zu finden. Wenn unmittelbar nach der stillen Geburt auf „Sinn“ gedrängt wird, übergeht das oft Körper, Bindung und Schock – der Kopf produziert Sätze, während das Nervensystem noch Alarm schlägt. Dieses Modell setzt deshalb Grundstabilität voraus: medizinisch versorgt, schlaf- und nährbar, sozial gehalten. Erst wenn der innere Boden tragfähiger wird, lohnt sich die Frage, wie die Geschichte erzählbar wird.

Meaning ist nicht gleich Positivdenken. Es geht nicht um „alles hat einen Grund“, sondern um Kohärenz: eine Erzählung, die dich innerlich zusammenhält. Spiritual Bypass – Schmerz mit spirituellen oder weltanschaulichen Formeln zu überkleben – schadet; genauso klemmt reine Kopf-Logik, die Gefühle wegdeutet. Wenn ein Satz dich enger macht, Scham vergrößert oder deinen Atem anspannt, ist er nicht deiner – auch dann nicht, wenn er für andere hilfreich war. Sinn, der trägt, reduziert Schuld und weitet den Blick; Sinn, der presst, ist ein Warnsignal.

Dieses Modell ist kultursensibel und anti-dogmatisch. Sinn kann religiös sein, naturverbunden, künstlerisch, relational – oder schlicht still. Es gibt keine Pflicht zur großen Geste, keinen Erwartungswert an Rituale und keine Norm, wie oft ein Name fällt. Auch in Partnerschaften gilt: Unterschied ist erlaubt. Es ist ein Missverständnis, dass ihr dieselbe Deutung teilen müsst. Entscheidend ist die gemeinsame Zugehörigkeit: „Wir trauern verschieden – und wir gehören zusammen.“

Meaning Reconstruction ersetzt keine traumasensible Basisarbeit. Bei ausgeprägter Übererregung, Betäubung, Intrusionen, massiver Schlafstörung oder medizinischen Traumata hat Sicherheit vor Tiefe Vorrang. Dann stehen Stabilisierung, Schutz vor sekundären Verletzungen, klare Dosis und verlässliche Mitmenschen zuerst. Sinnarbeit darf diese Reihenfolge nicht umkehren. Sie ist auch kein Leistungsprojekt: Weder „Wachstum“ noch „Sinn“ sind Prüfsteine für gelungene Trauer.

Schließlich: Forschung zeigt Zusammenhänge, keine Befehle. Menschen profitieren, wenn ihre Geschichte kohärenter wird – aber Tempo, Form und Passung sind individuell. Es ist normal, dass Sinn brüchig bleibt, sich ändert, mal wärmt, mal verstummt. Das Modell lädt ein, behutsam zu prüfen, was trägt; es verpflichtet niemanden, etwas zu „finden“. Deine Würde hängt nicht daran, wie überzeugend deine Deutung klingt, sondern daran, dass deine Liebe einen Ort behält – in Worten, die wahr sind und die du atmen kannst.

Woran du merkst, dass es trägt

Du merkst es zuerst an der Sprache und am Körper. Die Geschichte lässt sich öfter erzählen, ohne dass du zerbrichst; der Atem bleibt länger, der Blick wird wieder weiter. Selbstvorwürfe verlieren Schärfe, weil der damalige Kontext mit ins Bild rückt: Uhrzeit, Erschöpfung, verfügbare Informationen. Die fortbestehende Beziehung fühlt sich wärmer und weniger schneidend an – der Name darf fallen, ohne den Tag zu zerreißen. Entscheidungen orientieren sich spürbarer an Werten als an Vermeidung; du merkst, wie „Was ist mir wichtig?“ mehr Gewicht bekommt als „Wovor fliehe ich?“.

Auch der Alltag wird erkennbar tragfähiger. Schlaf und Appetit stabilisieren sich, Aufmerksamkeit wird flexibler: Du kannst näher herangehen und wieder herausgehen, ohne dich zu verlieren. Trigger bleiben, aber sie bestimmen nicht mehr alles; es gibt Rückwellen – und es gibt Rückwege, die funktionieren. In dir taucht eine stabile Identitätsaussage auf, die nicht wankt: „Ich bin Mutter/Vater dieses Kindes – und ich lebe weiter.“ Beziehungen fühlen sich ehrlicher an; kurze, klare Absprachen im Paar tragen mehr als Schweigen oder Dauerdiskussionen. Zukunftsmarken werden denkbar, ohne Verratsgefühl: ein kleiner Termin, ein Plan für nächste Woche. Nichts ist „fertig“ – aber du spürst: Die Liebe hat eine Form gefunden, und dein Leben wieder einen Rhythmus, den du halten kannst.

Kurzfassung zum Mitnehmen

Neimeyers Meaning Reconstruction erklärt Trauer als aktive Rekonstruktion von Bedeutung, Orientierung und Identität nach einem Bruch. Nach stiller Geburt ist das besonders hilfreich, weil Sichtbares fehlt und doch alles da ist: Liebe, Bindung, Zukunftsbilder. „Sinn“ heißt hier nicht Trostformel, sondern eine wahr erzählte Geschichte, die dich innerlich zusammenhält. Du klärst, was gesichert ist, was offen bleibt, und verschiebst die Frage vom „Warum?“ zum „Wie gehe ich weiter – im Licht meiner Werte?“.

Es schenkt dir eine Sprache, mit der du deine Geschichte kohärent erzählen, deine Werte als Kompass nutzen und dein Mutter-/Vatersein anerkennen kannst. Mit bleibender Beziehung zu deinem Sternenkind, nicht gegen sie. Forschung zeigt: Wenn Erzählung, Werte und Identität wieder greifen, beruhigt sich oft auch das Nervensystem; Nähe und Alltag können nebeneinander stehen. So entsteht ein tragfähiges Weiter. Die Liebe hat Form, der Alltag bekommt Rhythmus, und das Leben gewinnt wieder Weite, ohne dein Sternenkind aus der Geschichte zu drängen.

FAQ – Meaning Reconstruction (Neimeyer)

Kurze, klare Antworten zum Sinn-Ansatz nach stiller Geburt. Nimm dir nur das, was heute passt.

Ein Ansatz, der Trauer als Arbeit an Bedeutung, Orientierung und Identität versteht: eine stimmige Geschichte finden, Werte klären, Mutter/Vater-Sein sprachlich verankern – mit bleibender Verbundenheit zum Kind.

Keine festen Phasen, kein Zeitplan. Stattdessen ein Gestaltungsrahmen: erzählen, einordnen, aus Werten handeln. Das Pendel zwischen Nähe und Alltag ist erwartbar – nicht „falsch“.

Nein. Es geht nicht um Positivdenken, sondern um Kohärenz: eine wahr erzählte Geschichte, die dich innerlich zusammenhält. Sinn ist Antwort auf die Realität, kein Zuckerguss darüber.

Wenn Grundstabilität da ist: medizinisch versorgt, ein Minimum an Schlaf/Ernährung, soziale Stützen. Erst Sicherheit, dann Bedeutung – sonst überrollt der Kopf den Körper.

Mit Bruchstücken: „Was war sicher? Was blieb offen? Wer war da?“ Kurz notieren, in Ruhe nachsprechen. Sprache darf tastend sein. Spiegelung (Hebamme, Beratung, Therapie) hilft beim Ordnen.

Trenne Verantwortung (wofür warst du zuständig) von Einfluss (was war real steuerbar). Ergänze das „Warum?“ um „Wie gehe ich weiter – im Licht meiner Werte?“. So verliert das Grübeln Zwang.

Fortbestehende Bindung ist Kernbestandteil: Das Kind hat Platz in der Erzählung (Name, Geschichte, Werte). Nähe bleibt – in Formen, die dich tragen und den Alltag nicht verschlingen.

Entscheidungen an 2–3 Leitwerten ausrichten (z. B. Fürsorge, Wahrhaftigkeit, Verbundenheit). Nicht „Was erwartet die Umwelt?“, sondern „Was stimmt für uns – heute, in klein?“

Durch Sprache: „Ich bin Mutter/Vater dieses Kindes.“ Erst im geschützten Rahmen, später so öffentlich, wie es passt. Identität wird gesagt, nicht geprüft – und bleibt dynamisch.

Mit einer gemeinsamen Meta-Erzählung: „Wir trauern verschieden – und gehören zusammen.“ Rollen klären, Rituale teilen, Tempo respektieren. Unterschied ist Stil, nicht Störung.

Logistik ist Beziehung, nicht nur „Funktion“. Sichtbar wirst du, wenn du beides benennst: „Ich bin traurig, und heute trage ich … mit.“ Sprache + Verantwortung = gelebte Vaterschaft.

Studien zeigen: mehr narrative Kohärenz, flexible Selbstbilder und tragende Bonds korrelieren mit weniger prolongierter Trauer und mehr Alltagsfunktion. Kein Zauber, aber belastbare Wirkung.

Bei akuter Übererregung/Betäubung, massiver Schlafstörung oder Traumafolgen gilt: Sicherheit vor Tiefe. Erst Stabilisierung, dann Bedeutungsarbeit – nie umgekehrt.

Ja. Sinn kann religiös, naturverbunden, künstlerisch, relational oder still sein. Maßstab ist Passung: wahr, würdig, wiederholbar – und der Körper beruhigt sich spürbar.

Die Geschichte lässt sich öfter erzählen, Schuld verliert Schärfe, Entscheidungen folgen Werten, Trigger haben Rückwege. Körpermarker: längere Ausatmung, ruhiger Blick, mehr Alltag.

Wenn über Wochen Schlaf/Antrieb nicht zurückkehren, intrusive Bilder oder Panik dominieren, starke Vermeidung alles bestimmt oder Hoffnungslosigkeit/Suizidgedanken auftauchen. Hilfe ist Schutz.