Warum dieses Modell Sinn macht

Kein Stufenplan – Integrative und resilienzorientierte Trauer.

Wenn du ein Sternenkind verabschieden musstest, dann weißt du – Trauer ist kein Fehler im System. Sie ist eine zutiefst menschliche Anpassung nach einem Bindungsverlust. Das Trauermodell der integrative und resilienzorientierte Trauer sieht Trauer nicht als Stufenplan, den man abhakt, sondern als lebendige Neuorganisation auf mehreren Ebenen. In der Beziehung, im Körper, im Nervensystem, in Gefühlen und Gedanken, in der Bedeutung und im ganz normalen Alltag. „Integrativ“ heißt: Wir verbinden, was wir aus Bindungs- und Emotionspsychologie, Resilienz- und Traumaforschung sowie Neurobiologie verlässlich wissen – ohne es auf eine einzige Theorie zu kürzen. „Resilienzorientiert“ heißt: Wir stärken gezielt das, was Anpassung ermöglicht – regulatorische Flexibilität, tragende Beziehungen, sinnvolle Routinen und innere/äußere Schutzfaktoren.

Bindungswissen trifft Körperwissen

„Integrativ“ ist zuerst eine Haltung. Trauer ist die Antwort eines Bindungssystems, das seinen zentralen Bezugspunkt verloren hat. Sehnsucht, innere Suche, scharfer Schmerz – das sind keine Fehlfunktionen, sondern Bindungsintelligenz. Gleichzeitig zeigt sich Trauer im Nervensystem. Erregung schießt hoch, Aufmerksamkeit verengt sich, Schlaf und Appetit geraten aus dem Takt; oder das System zieht sich zurück, alles wird dumpf und leer. Diese Schwankungen sind die Bewegung eines Organismus, der seine Mitte neu finden will. Die integrative Sicht verbindet dieses Beziehungswissen mit dem Körperwissen – und ergänzt es um Sinn und Handlung. Du beginnst, eine Geschichte zu erzählen, in der der Verlust Platz hat und in der du wieder Akteurin oder Akteur deines Alltags bist.

Erst Stabilität, dann Tiefe – besonders nach perinatalem Verlust

Resilienzorientiert ist keine Schönfärberei. Der Schmerz wird nicht klein geredet, sondern dosiert berührbar gemacht. Erst Stabilität, dann Tiefe. Orientierung im Raum. Ein Atem, der das Ausatmen betont. Kurze Bewegungsinseln. Sätze, die benennen und beruhigen. Die Fähigkeit, Aufmerksamkeit bewusst zu verschieben. Auf dieser Basis wird der innere Kontakt zu deinem Sternenkind nicht abgeschnitten, sondern in eine würdige, tragfähige Form überführt. Bilder, Worte, Orte, Handlungen. Verbundenheit darf weiterleben, ohne den Alltag zu verschlingen. So entsteht ein Rhythmus. Berührung mit dem Verlust und Wiedereintritt in die Welt wechseln sich ab und ermöglichen ein echtes Weiter.

Integrative und resilienzorientierte Trauer als Bindungsanpassung

Wenn Bindung abrupt abreißt

Nach dem Tod deines Kindes sucht dein System den Menschen, der fehlt. Innen rufen Bilder, Gerüche, Geräusche das Kind auf. Außen suchst du Orte, Gegenstände, Routinen, in denen Beziehung spürbar war. Fällt diese Suche ins Leere, folgen Protest, Verzweiflung – und irgendwann Erschöpfung. Deshalb verläuft Trauer wellenförmig: kurze Schmerzspitzen neben Momenten, die fast normal wirken. Neurobiologisch ist das eine wiederholte Bewegung an die Ränder des Fensters der Toleranz. Trigger – die Melodie, der Duft, die Jahreszeit – sind erwartbar und kein Scheitern. Entscheidend ist nicht, ob sie kommen, sondern ob du sie dosieren und regulieren kannst, bis dein System wieder in die Mitte findet.

Brücken statt Überflutung

Hier hilft die resilienzorientierte Haltung. „Das ist Trauer – mein Bindungssystem sucht.“ Ein ruhiger Blick durch den Raum, ein längeres Ausatmen, die Füße auf dem Boden, ein paar Schritte – das sind keine Fluchten. Das sind Brücken, die Nähe möglich machen, ohne dich zu überrollen. Und weil Trauer Bindung ist, bleibt Beziehung wirksam. Innere Zwiegespräche mit deinem Sternenkind in Entscheidungssituationen. Ein Ort, an dem Nähe gepflegt wird. Ein Gegenstand mit Bedeutung. Wiederkehrende Rituale an besonderen Daten. Das ist nicht Festhalten, das ist eine weiterführende Beziehung – ein Motor der Anpassung. Bindungsvorerfahrungen färben den Weg, sind aber kein Schicksal. Mit Halt von außen kann auch ein sehr aufgewühltes System wieder lernen, zu vertrauen und zu atmen.

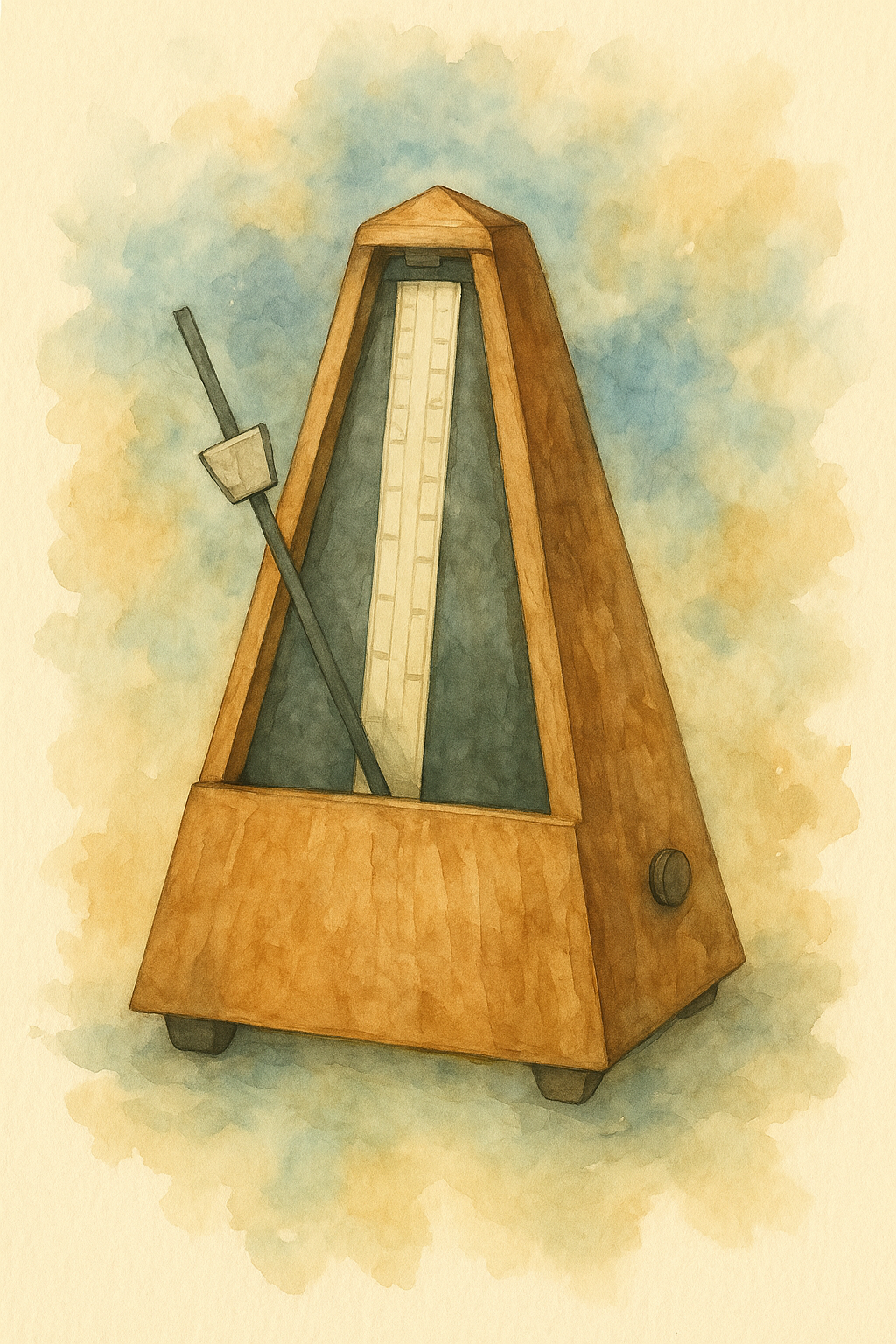

Integrative und resilienzorientierte Trauer – Das natürliche Pendel

Nähe und Welt – zwei gesunde Modi

Trauer verläuft nicht in Linien, sondern im Pendel. Nähe zum Verlust – Erinnern, Vermissen, Weinen, Zwiegespräche – und Rückkehr in die Welt – Aufgaben, Kontakte, Routinen. Dieses Hin-und-Her ist nicht unentschlossen, es ist gesund. In der Annäherung steigt Erregung und Dichte, in der Alltagszuwendung sinkt sie. Beides dient derselben Anpassung.

Mikro- und Makropendel im Alltag mit Sternenkind

Hilfreich ist ein Mikropendel über den Tag: kurze, klar umrissene Zeiten für Erinnerungs- und Bedeutungsarbeit, gefolgt von verlässlichen Regenerationsinseln. Ebenso ein Makropendel über die Woche: Tage mit mehr Nähe, Tage mit mehr Funktion. Übergänge sind heikel. Ein bewusstes Ein- und Ausblenden hilft: Kerze, Foto, leise Anrede, drei ruhige Ausatmungen, eine Hand auf Herz oder Nacken. Danach etwas Nährendes: Tee, fünf Minuten Gehen, eine kleine Aufgabe, eine Nachricht an jemanden, der guttut. Hängt das Pendel fest, justierst du die Dosis. Zu viel Schmerz: kleiner werden, Co-Regulation suchen, Alltagsanker stärken. Zu viel Funktion: kleine, geschützte Zugänge zur Verbundenheit öffnen. Der Maßstab bleibt der Körper: Wenn Atmung, Blick, Muskeltonus wieder mittig werden, stimmt die Dosis.

Regulieren, bevor man vertieft

Zurück in die Mitte – bevor es tief geht

Übererregung: Atem, Puls, Gedanken werden schnell, der Körper spannt an, der Blick verengt sich. Untererregung: Blick und Stimme werden flach, Zeit wird zäh, Antrieb bricht weg. Regulation heißt nicht wegdrücken, sondern modulieren, bis Annäherung möglich wird – das ist resilienzorientierte Basisarbeit.

Sinnesordnung, Sprache, Buchstützen

Schlichte Sinnesordnung hilft. Den Raum mit den Augen abtasten, einen sicheren Punkt fixieren, bewusst länger ausatmen, Boden unter den Füßen spüren. In Worte fassen, was ist: „Das ist Trauer. Mein System fährt hoch – oder runter. Ich bin hier. Ich kann dosieren.“ Plane Ein- und Ausstieg wie Buchstützen: Foto betrachten, innerlich anreden, drei ruhige Atemzüge, Hand auf Brust oder Nacken – und danach den Alltag wieder „einblenden“. Kartiere Frühzeichen: Gedankenketten, Muskelspannung, Druckgefühle, Gereiztheit, Wegdriften. Erkennen heißt früh gegensteuern. Blick anheben, stehen, gehen, trinken, ausatmen, dir die Erlaubnis geben. Co-Regulation – eine verlässliche Stimme, ein ruhiger Atem neben dir, ein gemeinsam gehaltener Rhythmus – ist oft der schnellste Weg zurück in die Mitte. Dazu gehören die unscheinbaren Säulen: schlafen, essen, trinken, Tageslicht, Bewegung. Das ist die physiologische Hülle für Nähe.

Continuing Bonds – Verbundenheit in würdiger Form

Liebe endet nicht – sie ändert Form

Mit einem Sternenkind endet Liebe nicht. Sie ändert ihre Form. Viele Eltern spüren Entlastung, wenn sie diese Form bewusst gestalten. Leise innere Gespräche, der Name, der ausgesprochen werden darf, ein Ort zu Hause, das Ultraschallbild oder ein Abdruck, ein Kleidungsstück, das berührt werden kann, eine Kerze zu einer festen Zeit, Rituale an Geburts- oder Gedenktagen. Das stabilisiert Identität, mindert Schuld- und Angstspannung und schafft resiliente Koexistenz von Nähe und Alltag. Entscheidend ist, dass die Form trägt und Raum lässt – in deinem Tempo, nicht nach fremden Erwartungen.

Sinnrekonstruktion statt Sinnsuche

Vom „Warum“ zum „Wofür“ im Sternenkind-Alltag

Sinn fällt selten vom Himmel. Er entsteht im Erzählen und im Tun. Nach dem Verlust braucht dein Selbst wieder eine Geschichte, in der Schmerz, Liebe und Gegenwart zusammengehören. Worte, die nichts glätten und trotzdem ordnen. Manchmal sind es Brücken: ein Satzfragment, ein Datum, ein Geruch, ein Ort. Sinn hängt an Werten, nicht an großen Antworten. Die Frage verschiebt sich von „Warum ist das passiert?“ zu „Wie will ich mich in dieser Realität verhalten?“ Fürsorge, Wahrhaftigkeit, Verbundenheit, Mut – daran ausgerichtete nächste Schritte bringen Selbstwirksamkeit zurück, obwohl es weh tut.

Kleine Schritte, große Wirkung

Kleine Vorwärts-Aktionen zählen unverhältnismäßig viel. Eine Nachricht an einen Menschen, dessen Stimme guttut; ein Absatz im Tagebuch; die Pflanze, die Wasser bekommt; der Weg, der täglich gegangen wird. Erinnerungen sind dabei keine Aufgaben, sondern Beziehungsträger. Die Frage lautet: In welcher Form darf unsere Verbundenheit weiterleben, damit sie mich stärkt? Ein wiederkehrender Brief an dein Sternenkind, ein inneres Zwiegespräch, ein kurzer Besuch am Ort der Nähe. Sinn verdichtet sich leise – durch Wiedererzählen, wiederholte Gesten, wiederkehrende Zeiten. Mit der Zeit rückt die Frage vom „Warum“ zum „Wofür“.

Mikro-Interventionen und Rituale im Alltag

Machbar schlägt perfekt

Die kleinsten Bausteine tragen am weitesten. Ein fester Einstieg, bevor du Erinnerungen berührst. Ein verlässlicher Ausstieg, der den Alltag wieder einblendet. Atempause nach dem Aufstehen. Ein Foto vor dem Hinausgehen. Eine Kerze am Abend für fünf Minuten. Ein Stein in der Tasche. Ein Satz der Erlaubnis: „Das ist Trauer. Ich bin sicher. Heute nehme ich nur so viel, wie gut geht.“ Konsistenz schlägt Perfektion – das ist Resilienztraining im Kleinen.

Geteilte Rituale, geerdete Tage

Plane den Rückweg gleich mit: etwas Süßes, frische Luft, kurzes Aufräumen, eine Nachricht an jemanden, der mitschwingt. Geteilte Rituale erden zusätzlich: „Um acht zünde ich die Kerze an; du auch. Danach schicken wir uns ein Wort.“ Keine Prüfung. Pflege, die das Innere bewohnbar hält – an manchen Tagen gar nicht, an anderen überraschend viel. Beides ist in Ordnung.

Sprache, Mitgefühl und die Entgiftung von Schuld

Verantwortung vs. Einfluss

„Was-wäre-wenn“-Schleifen sind oft Bindungsversuche: Das Gehirn greift nach Kontrolle, um Nähe zu halten. Entgiftung beginnt, wenn Verantwortung und Einfluss getrennt werden. „Ich wünschte, ich hätte… – und mit dem Wissen von damals habe ich so entschieden.“ Das würdigt Sehnsucht und nimmt dem Körper die Last der rückwirkenden Allmacht.

Eine Grammatik, die trägt

Sprache, die Sowohl-als-auch hält, reguliert: „Ich vermisse dich, und ich lache.“ „Ich funktioniere, und ich bin traurig.“ Zeit und Kontext helfen: „Damals, in dieser Nacht, in dieser Erschöpfung…“ In dir sprechen meist zwei Stimmen: die anklagende, die Kontrolle sichern will, und die beschützende, die Halt gibt. Stärke den inneren Schutz: „Ich sehe, was du getan hast, mit dem, was du wusstest. Ich bleibe.“ Wo echte Fehler waren, dürfen sie benannt und betrauert werden – mit der Möglichkeit, zu lernen. Rituale tragen auch hier. Ein Brief an dein Sternenkind; ein kleines, festes Zeitfenster für „Was-wäre-wenn“ – und ein verlässliches Schließen. Mit der Zeit entsteht eine resiliente Selbstsprache: weg von „immer/nie/hättest müssen“ hin zu „ich hätte mir gewünscht… ich habe entschieden… ich lerne heute…“.

Das Umfeld als Ressource

Präsenz vor Problemlösung

Trauer geschieht nie im luftleeren Raum. Präsenz vor Problemlösung – das hilft am meisten. „Ich bin da“ trägt mehr als zehn Ratschläge. Mitfahren. Dabeisitzen. Gemeinsam schweigen. Einen Weg gehen. Wiedererzählen ist Integration, nicht Hängenbleiben. Beziehung schützt Dosis und Tempo: „Noch drei Minuten – und danach Tee?“

Grief Literacy im Freundes- und Familienkreis

Benennen statt bewerten: „Es ergibt Sinn, dass es heute schwer ist.“ Kalendererwartungen und Vergleiche engen ein; klare Rollen helfen: „Soll ich nur zuhören – oder etwas Organisatorisches sortieren?“ Grief Literacy heißt auch: Trigger verstehen, Struktur anbieten, Ko-Regulation ermöglichen. Nach perinatalem Verlust braucht es Feingefühl für Kontexte mit hoher Triggerdichte: Babys, Wartezimmer, bestimmte Wochen. Vorab fragen, Alternativen anbieten, Zugehörigkeit nicht an Belastbarkeit knüpfen. Grenzen anerkennen: Angehörige sind keine Therapeut*innen; sie dürfen müde sein – und trotzdem bleiben.

Besonderheiten bei perinatalem Verlust

Doppelrealität von Körper und Abschied

Wenn Schwangerschaft, Geburt und Tod zusammenfallen, prallen Körperwirklichkeit und Abschied frontal aufeinander. Wochenbett ist noch da; Milch kann einschießen; Hormone schaukeln; draußen geht das Leben weiter. Diese Doppelrealität darf benannt und normalisiert werden.

Entscheidungen am Kliniktag – würdig und dosiert

Sehen, halten, fotografieren, benennen, bekleiden, verabschieden – nicht richtig oder falsch, sondern passend und gut dosiert. Jede Variante verdient Respekt und Zeit. Sprache ist Schutzraum: Das Kind ist ein Kind – mit Namen, Geschichte, Beziehung, die weiterwirkt.

Fürsorge für den Körper, Schutz für die Partnerschaft

Körperfürsorge ist Hülle der Trauer: Blutung, Schmerz, Schlaf, Wärme, Flüssigkeit, sanfte Bewegung, Nachsorge. Laktation ohne moralischen Druck begleiten – aktiv abstillen, zulassen, situativ entscheiden. Alles darf. Partnerschaften haben oft unterschiedliche Rhythmen: kurze Check-ins, kleine gemeinsame Rituale, klare Zuständigkeiten. Geschwister brauchen einfache, wahre Sätze – und die Erlaubnis, traurig und verspielt zugleich zu sein.

Zarte Rituale, langsame Wege, Folgeschwangerschaft

Zarte Rituale: ein Platz zu Hause, ein Gegenstand, ein Datum im Kalender, kurze Kerzenzeit, der Name, der gesprochen werden darf, warme Dusche, Tuch, längere Ausatmungen vor und nach Nähe. Formale Wege (Behörden, Arbeit, Medizin) in kleine, planbare Schritte teilen. Mit einer verlässlichen Begleitperson als Anker. Folgeschwangerschaft: eigenes Gelände aus Hoffnung und Angst. Mit Vorlauf planen, Trigger besprechen, Pausensignale verabreden, Begleitperson dabeihaben, Abläufe gleich beginnen und enden. Dosis vor Tiefe. Ko-Regulation vor Alleinhalten. Sprache vor Deutung.

Wann professionelle Hilfe sinnvoll ist

Wenn Eigenes und Umkreis nicht mehr tragen

Wenn dein System über Wochen am Rand des Toleranzfensters hängt; wenn Schlaf, Essen, Antrieb oder Konzentration nicht stabilisierbar sind; wenn intrusive Bilder, Panik, anhaltende Betäubung oder Entfremdung nicht nachlassen; wenn starke Vermeidung jede Berührung verhindert oder selbstabwertende, hoffnungslose, suizidale Gedanken dominieren – dann ist professionelle Begleitung Schutz, nicht Scheitern.

Passung, Tempo, Sicherheit

Gute Begleitung schafft sicheren Rahmen, stärkt Regulation, stabilisiert den Alltag, arbeitet traumasensibel mit klaren Ein-/Ausstiegen, kartiert Trigger, respektiert Tempo. Passung ist entscheidend: Fühlst du dich gesehen? Wird dein Tempo geschützt? Ist nach der Stunde mehr Boden da als davor? Wenn nein, darfst du wechseln. In akuter Not gilt: jetzt reden – vertraute Person, Notfallstelle, medizinische oder therapeutische Hilfe. Ziel bleibt: Sicherheit, Dosis, Verbundenheit – und dann Schritt für Schritt zurück in einen Rhythmus, der trägt.

Ein robustes Weiter durch intrgrative und resilienzorientierte Trauer

Tragfähig leben – mit und nicht gegen die Trauer

Das Modell: ,,Integrative und Resilienzorientierte Trauer“ – zielt nicht auf ein „Vorher“ zurück, sondern auf ein robustes Weiter. Robust heißt tragfähig. Der Körper findet sein Fenster der Toleranz wieder, Aufmerksamkeit wird beweglich, die innere Beziehung zu deinem Kind bekommt eine Form, die Nähe erlaubt, ohne den Alltag zu verschlingen. Integration zeigt sich unspektakulär: Tage mit Rhythmus. Erinnerungen, die wärmer werden. Entscheidungen, die an Werten statt an Vermeidung ausgerichtet sind. Rückschwünge sind Dynamik, kein Rückfall. Wichtig ist der Rückweg: bekannte Buchstützen, Worte, die benennen, Menschen, die mitschwingen, kleine Handlungen, die den Tag wieder tragen. Dein Sternenkind bleibt Teil deiner Identität, ohne sie zu definieren. Es entsteht Raum für Neues – ohne Verrat. Trauer ist nicht vorbei. Sie ist tragfähig eingebunden. Das ist Resilienz: Koexistenzfähigkeit, die der Liebe einen bleibenden Ort gibt – und dem Leben wieder Weite.

FAQ – Integrative & resilienzorientierte Trauer

Kurze Antworten in klarer Sprache. Nimm dir nur das, was heute passt – klein, machbar, nah am Körper.

Integrativ heißt: Bindung, Körper, Gefühle, Gedanken und Alltag zusammendenken. Resilienzorientiert heißt: erst Sicherheit, dann Tiefe. Du stärkst Regulierung und gehst von dort dosiert in die Nähe zu deinem Kind – mit Rückweg.

Weil Geburt, Abschied und Wochenbett zusammenfallen. Der Körper spricht laut, die Liebe bleibt. Der Ansatz verbindet beides: würdige Verbundenheit und alltagstaugliche Stabilisierung.

Keine Treppe, sondern Takt. Wellen sind erwartet. Du pendelst bewusst: kurz annähern, klar aussteigen, Alltag wiederfinden – immer wieder, ohne Uhr und ohne Häkchenliste.

Der Körper ist Kompass. Richtige Dosis macht die Ausatmung länger, den Blick weiter, die Muskeln weicher. Wenn du enger und atemlos wirst, war es zu viel oder zu lang. Dann verkleinern und später wiederkommen.

Nein. Liebe bleibt und ändert Form. Tragfähig ist eine gebundene Nähe mit Buchstützen: kurzer Einstieg, kurzer Ausstieg, wiederholbar, mit Rückweg in den Alltag.

Blick heben, Raum scannen, drei längere Ausatmungen, Füße spüren, Wasser trinken. Einen Satz sagen: „Das ist Trauer. Ich bin hier.“ Dann etwas Kleines und Nährendes: Tee, kurzer Gang, frische Luft.

Ein klarer Anfang und ein klares Ende für Nähe: Name sagen, Foto ansehen, drei Atemzüge, Hand auf Herz – danach Fenster öffnen, Kerze löschen, kurz gehen. Immer gleich, immer kurz.

Sichtbar werden mit Sprache und Rhythmus: „Ich bin traurig, und heute erledige ich …“. Ein fester Ort, dieselbe kurze Runde, zwei Sätze am Abend. Organisation ist Fürsorge – plus Benennen macht sie Trauerarbeit.

Ja. Wochenbett bleibt Wochenbett: Blutung, Wundheilung, Schlaf, Wärme, Wasser, sanfte Bewegung. Nähe nur so tief, wie die Ausatmung es zulässt. Kein Modell gegen den Körper.

Vorweg planen: „Wenn X, dann Blick heben, drei Ausatmungen, kurzer Satz, danach etwas Nährendes.“ Begleitung verabreden, Ausstieg sichern. Takt schlägt Tapferkeit.

Der Name einmal pro Woche am Tisch, fünf Minuten Kerze am Abend, eine Erinnerungskiste, ein Ort zu Hause, eine wiederkehrende Runde mit einem Satz. Klein, wahr, wiederholbar.

Verantwortung von Einfluss trennen: „Ich wünschte, ich hätte … – und mit dem damaligen Wissen habe ich so entschieden.“ Ein kurzes tägliches Grübelfenster setzen und bewusst schließen. Mit einem sicheren Gegenüber wiedererzählen.

Zwei Sätze reichen: „Ich binde anders, nicht weniger. Das hilft mir, den Alltag zu leben.“ Grenze setzen, Gespräch beenden dürfen. Deine Dosis zählt, nicht Erwartungen von außen.

Der Tag bekommt Rhythmus, Schlaf und Essen stabilisieren sich, Erinnerungen stechen seltener und werden wärmer, Entscheidungen folgen eher Werten als Vermeidung. Rückwellen haben einen Rückweg.

Rahmen bauen: klare Abläufe, frühe Kontrollen, Pausensignal, Begleitperson. Kleine Zeiten für Nähe zum Sternenkind, danach bewusst in den Alltag wechseln. Dosis vor Tiefe, Plan vor Heldentum.

Wenn über Wochen Schlaf, Appetit, Antrieb nicht zurückfinden, Panik, Betäubung oder intrusive Bilder dominieren, Hoffnungslosigkeit bleibt oder du dich selbst erschrickst. Hilfe ist Schutz, kein Urteil.