Wer sind Bowlby und Parkes?

Wenn wir heute über Trauer sprechen, stehen zwei Namen am Anfang: John Bowlby und Colin Murray Parkes. Bowlby, britischer Kinderpsychiater und Vater der Bindungstheorie, wollte Mitte des 20. Jahrhunderts verstehen, warum Trennungen und Verluste so tief in uns einschlagen. Seine zentrale Idee: Trauer ist Bindungsbiologie in Aktion. Das System, das Nähe sucht, Sicherheit prüft und Zugehörigkeit reguliert, verliert seinen wichtigsten Bezugspunkt – und versucht, sich neu zu ordnen. Parkes, ebenfalls Psychiater und enger Weggefährte Bowlbys, hat diese Beobachtungen klinisch verdichtet und als vier typische Phasen beschrieben: Betäubung, Sehnsucht & Suchen, Desorganisation & Verzweiflung und Reorganisation.

Wichtig ist die Haltung, mit der beide ihre Theorie verstanden wissen wollten. Phasen sind Landkarten – keine Zeitpläne. Niemand „muss“ so trauern. Menschen pendeln, springen zurück, bleiben mal länger, mal kürzer in einer Phase. Das Modell erklärt nicht nur Gefühle – es erklärt, warum der Körper reagiert, warum die Erinnerung Wellen schlägt, und warum Rituale und Beziehung nicht „Zusatz“, sondern Medizin sind. Gerade nach stiller Geburt macht diese Brille vieles begreifbar: die Gleichzeitigkeit von Wochenbett und Abschied, Milchfluss und Leere, Formularen und Fußabdruck, veränderten Hormonlagen und überforderter Umwelt. Und sie hilft, die unterschiedlichen Wege von Müttern und Vätern nicht zu pathologisieren, sondern als gleichwertige, verschiedene Antworten eines Bindungssystems zu sehen.

Phase 1: Betäubung – der Aufprall

Bowlby nennt die erste Phase „Betäubung“, Parkes spricht von „Taubheit und Ungläubigkeit“. Das heißt: Dein Bindungssystem wurde gerade hart getroffen, und dein Körper schaltet auf Schutz. Du hörst die Worte, aber sie sinken nicht ein. Alles fühlt sich an, als würdest du hinter Glas stehen. Du funktionierst, doch es fühlt sich nicht nach dir an.

Wichtig: Diese Betäubung ist keine Kälte. Sie ist kluge Biologie. Dein System dreht die Lautstärke runter, damit die Wucht nicht alles überflutet. Bowlby sagt: Erst Überleben, dann Begreifen. Parkes ergänzt: Ungläubigkeit („Das kann nicht sein“) flackert auf, fällt wieder ab, und zwischendurch kommt kurzer, hilfloser Protest. Das Wechseln selbst gehört zur Phase.

Du merkst es an seltsamen Gegensätzen. Du kannst Sätze sagen wie „Unser Kind ist gestorben“, und gleichzeitig greifst du automatisch nach dem Handy, um jemandem ein Alltagsdetail zu schreiben. Zeit verliert Kanten. Minuten dehnen sich, Stunden verschwinden.

Im Kopf passiert Folgendes: Die Alarmzentrale markiert alles als „hochrelevant“, das Gedächtnis für Ort und Zeit hinkt hinterher. Darum brennen sich einzelne Splitter so scharf ein – der Geruch im Zimmer, ein Satz, ein Geräusch – während der Rest verschwimmt. Dieses „Loch mit Rändern“ ist typisch für die Betäubungsphase.

Im Körper ist es ein Pendeln. Kurz Hochalarm: Herz schneller, Atem flacher, Blick enger. Dann wieder Abschalten: dumpf, müde, leer. Parkes beschreibt genau dieses Hin-und-Her als Schutzschaukel. Du bist nicht „unlogisch“. Du bist regulierend unterwegs – so gut es gerade geht.

Nach einer stillen Geburt überlagert die Biologie das Ganze noch mal. Wochenbett und Trauer treffen sich. Blutung, Wundheilung, Schlafabbruch, manchmal Milcheinschuss – das macht Trauer nicht „psychisch“, sondern leiblich. Auch Väter spüren Biologie: weniger Testosteron, mehr Bindungshormone, ruheloser Schlaf. Vaterschaft ist real, selbst wenn die Arme leer sind.

Wie lange das dauert? Meist Stunden bis wenige Tage. Manchmal kommt sie in Wellen zurück, wenn neue Realitätsschübe auftauchen – ein Amtsgang, ein Geruch auf dem Flur, die leere Wiege. Bowlby betont: Es ist kein Stufenplan, sondern ein Prozess. Du gehst vor, zurück, zur Seite. Das ist normal.

Von außen wirkt das oft „gefasst“. In dir drin arbeitet Hochleistung. Entscheidungen strengen an, einfache Fragen fühlen sich zu groß an. Du willst vielleicht nichts essen, gleichzeitig vergisst du zu trinken. Du weinst nicht – oder du weinst plötzlich, ohne Auslöser. Beides passt zur Betäubung.

Bowlby und Parkes sind sich einig: Diese Phase hat eine Funktion. Sie verschafft dir Zeit. Zeit, damit das Unfassbare dosiert ankommt. Zeit, damit Bindung – die gerade keinen äußeren Anker mehr hat – nicht einfach abreißt, sondern in dir einen anderen Platz suchen kann. Erst wenn ein bisschen Wirklichkeit gelandet ist, öffnet sich der Weg in die nächste Phase: das Suchen, die Sehnsucht.

Und noch etwas, das die beiden implizit deutlich machen: Betäubung beurteilt man nicht moralisch. Sie ist kein Zeichen von „Stärke“ und kein Beweis von „Schwäche“. Sie ist ein natürlicher Puffer. Wenn du in dieser Zeit nur kleine, klare Sätze schaffst – „Unser Sternenkind heißt …“, „Heute ist schwer“ – dann trägt genau das. Wenn du gar nichts sagen willst, trägt Stille.

Als Paar fühlt sich das oft asynchron an. Eine Person organisiert, die andere starrt ins Leere. Eine möchte sehen und halten, die andere braucht Abstand. Bowlby würde sagen: Das sind unterschiedliche Bindungsbewegungen auf demselben Feld. Parkes würde ergänzen: Haltet Kontakt mit einem einfachen Grundsatz – „Wir trauern verschieden, und wir gehören zusammen.“

Woran merkst du, dass die Betäubung sich löst? Die Worte treffen etwas tiefer. Du erinnerst dich an halbe Tage statt an einzelne Splitter. Der Protest klingt ab, die Leere meldet sich deutlicher. Es tut nicht weniger weh – es wird nur spürbarer, sortierbarer. Genau dort beginnt Phase 2.

Phase 2: Sehnsucht & Suchen – das Bindungssystem arbeitet

Bowlby nennt sie „yearning and searching“, Parkes spricht von „Sehnsucht und Suchen“. Übersetzt heißt das: Die Bindung zieht euch nach vorn. Alles in euch versucht, Nähe wiederherzustellen – mit Blicken, mit Wegen, mit inneren Rufen.

Ihr merkt es an kleinen Momenten. Ein Geruch, eine Bewegung, ein Blick in den Flur – und schon greift die Hand dorthin, wo der Bauch war. Die Augen scannen nach dem Bettchen, der Name springt im Kalender ins Auge. Manchmal scheint ihr einen Laut zu hören oder eine Präsenz zu spüren. Parkes beschreibt das als „sense of presence“: Die Wahrnehmung tastet nach Vertrautem.

Für Bowlby ist das kein Rückschritt, sondern das Bindungssystem bei der Arbeit. Es ist biologisch auf Annäherung programmiert. Erst wenn es – nach vielen Versuchen – wirklich versteht, dass äußere Nähe nicht mehr erreichbar ist, beginnt es, die Suche zu verwandeln.

Darum fühlt sich Sehnsucht wechselhaft an. Sie kann weich und tröstlich sein – und im nächsten Moment scharf einschneiden. Parkes spricht von „Trauerstichen“, kurzen Protestwellen, die kommen und gehen. Das ist erwartbar: Der Organismus prüft ständig, ob Kontakt doch noch möglich ist.

Im Hintergrund ordnet sich das Innere neu. Erinnerungen bekommen Kontext: Wo war ich, wann war das, mit wem? Das macht aus losen Splittern wieder eine Geschichte. Parallel lernt der Körper, die Alarmhöhe zu senken – durch einfache Signale wie länger ausatmen als einatmen, den Blick bewusst führen, einen sicheren Punkt im Raum finden.

Viele erleben die Annäherung unterschiedlich: die einen näher am Körper – Milch, Wärme, Leere nebeneinander –, die anderen eher über Struktur – Dinge ordnen, Wege gehen, Listen schreiben. Beides ist legitim. Wichtig ist nur, dass jede Annäherung Ränder hat: einen Einstieg und einen Rückweg.

Hier zeigen sich oft die „continuing bonds“, die bei Bowlby angelegt sind und heute gut erforscht sind. Beziehung endet nicht, sie wird neu organisiert. Ein Ort zu Hause. Eine kleine Kiste mit Spuren. Ein Name, der gesagt werden darf. Kurze, wiederholbare Berührungen mit dem, was fehlt – ohne Überflutung.

Diese Phase hat kein Uhrwerk. Sie kommt in Wellen, getriggert von Wegen, Daten, Jahreszeiten. Das ist kein Scheitern, sondern Lernen in Schleifen. Mit jeder Runde begreift das Innere ein Stück mehr. Äußere Nähe fehlt – die innere Nähe darf bleiben.

Und woran merkt ihr, dass sich die Suche wandelt? Der Impuls, „loszurennen“, wird seltener. Erinnerungen schneiden weniger und wärmen mehr. Ihr könnt den Namen eures Sternenkindes sagen und findet wieder in den Tag zurück. Damit öffnet sich der Übergang zur nächsten Phase – bei Parkes „Desorganisation und Verzweiflung“ –, in der der Verlust tiefer einsinkt und neu eingeordnet werden will.

Phase 3: Desorganisation & Verzweiflung – wenn der Boden weg ist

Phase 3 nennt Bowlby „disorganization and despair“. Parkes spricht davon, dass die „assumptive world“ – das, was wir still für selbstverständlich hielten – zerbricht. Nach der Suchbewegung wird klar: Die äußere Nähe kommt nicht zurück. Genau an diesem Punkt sackt vieles weg. Du wachst auf und weißt kurz nicht, wie der Tag heißen soll. Dinge, die fertig bereitlagen – Worte, Rituale, kleine Pläne – wirken plötzlich sinnlos. Der Körper pendelt: mal aufgedreht, unruhig, reizbar; dann wieder wie durch Glas, taub, müde. Schlaf bricht ein, Appetit schwankt, frieren und schwitzen wechseln sich ab, Konzentration reißt ab wie bei schlechtem Empfang.

Bowlby erklärt das mit dem Bindungssystem: In Phase 2 hat es gesucht, gerufen, gehofft. In Phase 3 verliert diese Suche ihre Rückmeldung – das System bekommt keinen „Kontakt“. Protest fällt ab, an seine Stelle tritt Verzweiflung. Verhalten wirkt ungeordnet: Du fängst etwas an, lässt es liegen, wanderst im Zimmer, vergisst, warum du aufgestanden bist. Gefühle stürzen ineinander: Leere, Wut, Hilflosigkeit, dann wieder ein kurzer Moment von Ruhe, der dir misstrauisch vorkommt. Das ist kein Rückfall, sondern die Bindung, die begreift, was „unwiderruflich“ bedeutet.

Parkes beschreibt, was im Kopf kollidiert: Alte Grundannahmen – „Die Welt ist im Kern sinnvoll“, „Ich kann schützen“, „Gutes folgt aus Mühe“ – prallen auf die Erfahrung. Das Gehirn versucht, Ordnung zu machen, indem es kontrafaktisch denkt: „Wenn ich… dann…“ Für Sekunden gibt das scheinbar Kontrolle. Auf Dauer frisst es dich klein. Darum tauchen Schuld und Scham so häufig auf. Viele Mütter spüren körpernahe Schuld – „Mein Körper hätte merken, halten, tragen sollen.“ Viele Väter spüren funktionale Schuld – „Ich hätte organisieren, schützen, verhindern müssen.“ Bowlby würde sagen: Das Bindungssystem sucht nicht nur das Sternenkind, es sucht auch die Stelle, an der es „anders hätte laufen können“. Parkes ergänzt: Schuld ist oft ein Versuch, dem Zufall Grenzen zu geben. Wenn „ich schuld bin“, dann wäre es wenigstens erklärbar.

Identität wackelt. „Wer bin ich jetzt – als Mutter und Vater ohne Baby?“ Rollen, die klar schienen, stehen leer. Beziehungen fühlen sich schief an, weil die innere Lautstärke nicht zu dem passt, was außen erwartet wird. Nähe ist schwierig: Manchmal willst du niemanden sehen, manchmal willst du, dass jemand einfach da ist und nichts fragt. Arbeit und Alltag verlieren Geschmack. Kleine Dinge werden groß: ein Geräusch, ein Geruch, ein Termin im Kalender. Das sind „grief pangs“, sagt Parkes – Trauerstiche, die zeigen, dass die Bindung noch arbeitet.

Körperlich sieht das nach Autopilot und Aussetzer aus. Das Nervensystem springt zwischen Alarm (Herz hoch, Atem flach, Blick eng) und Abschalten (Müdigkeit, Nebel, nichts dringt durch). Beides ist eine sinnvolle, aber erschöpfende Reaktion auf Überforderung. Darum fühlt sich Denken zäh an, Sprache bricht ab, Erinnerungen kommen in Bruchstücken. Bowlby spricht hier von „inneren Arbeitsmodellen“, die umgebaut werden müssen. Das kostet Energie. Währenddessen hält der Körper die Rechnung hoch – Wochenbettprozesse, Hormonumstellungen, Schlafentzug. Trauer ist nicht nur psychisch, sie ist leiblich.

Zwischen euch als Eltern kann Phase 3 wie Gegenwind in beide Richtungen sein. Einer zieht sich zurück, der andere will reden. Einer sucht Tun, der andere hält nicht aus, dass überhaupt etwas passiert. Bowlby betont: Bindung zeigt sich verschieden – Rückzug, Aktivität, Kontrolle, Suche. Parkes würde sagen: Das sind Varianten desselben Geschehens – der Versuch, eine zerbrochene Selbstverständlichkeit zu reparieren. Wichtiger als Gleichklang ist hier, dass ihr die Unterschiede nicht als „falsch“ deutet. „Wir trauern verschieden – und wir gehören zusammen“ bleibt ein tragender Satz.

Wie merkt man, dass diese Phase trotz allem „arbeitet“? Nicht an großen Sprüngen, sondern an kleinen Konstanzen: Ein kurzer Schlaf gelingt wieder. Du isst eine Kleinigkeit zu festen Zeiten. Ein täglicher Gang vor die Tür wird möglich, auch wenn er kurz ist. Erinnerungen schneiden noch, aber sie reißen nicht mehr jede Stunde das ganze Zelt ein. Worte bekommen Ränder: „damals, nachts, übermüdet“ – Zeit, Ort, Zustand. Genau das ist Ordnungsarbeit. Parkes nennt es „rebuilding the assumptive world“ im Kleinen: Ein Stuhl, ein Satz, ein Rhythmus.

Und ja, es gibt Warnzeichen. Wenn über Wochen kein Schlaffenster zurückkommt, wenn Essen dauerhaft nicht klappt, wenn Panik, Betäubung oder aufdringliche Bilder den Tag regieren; wenn du dich von dir selbst entfremdest, fast nichts mehr fühlst oder Hoffnung ganz verschwindet; wenn Gedanken an Selbstverletzung oder Suizid auftauchen. Dann ist das nicht „schlecht getrauert“, sondern ein Signal: Mehr Schutz wird gebraucht. Gute Begleitung erklärt, was sie tut und warum, schützt Tempo und Dosis, stabilisiert Alltag, reguliert den Körper mit, kartiert Trigger, und verwebt Erinnerungs- und Bedeutungsarbeit in kleinen Portionen. Hilfe ist hier kein Urteil – sie ist eine zusätzliche Halteseite, bis dein eigenes System wieder mehr tragen kann.

Bowlby und Parkes wären sich einig: Desorganisation und Verzweiflung sind kein Fehler im Prozess, sondern eine schmerzhafte, notwendige Zwischenzeit. Das Bindungssystem begreift die Unumkehrbarkeit, die innere Welt baut sich neu. Diese Phase fühlt sich wie Bodenverlust an – gerade darin bereitet sie den neuen Boden vor. Danach kommt nicht „Vergessen“, sondern das, was beide Reorganisation nennen: eine tragfähige Weise, mit der Liebe zu leben, die bleibt.

Phase 4: Reorganisation – ein tragfähiges Weiter

Phase 4 nennen Bowlby „reorganization“, Parkes spricht vom Wiederaufbau der „assumptive world“, also der inneren Selbstverständlichkeiten. Das klingt technisch, fühlt sich aber sehr menschlich an: Tage bekommen wieder Takt. Du kannst arbeiten, einkaufen, lachen – ohne dass es sich wie Verrat anfühlt. Erinnerungen schneiden weniger und werden wärmer. Das Band zu eurem Sternenkind bleibt, aber es überflutet nicht mehr jeden Moment.

Bowlby würde sagen: Dein inneres Arbeitsmodell passt sich an. Die Liebe bleibt dieselbe, ihre Form ändert sich. Du kannst an dein Sternenkind denken und gleichzeitig eine Mail schreiben, kochen, mit jemandem sprechen. Nähe ist verfügbar, ohne den Alltag zu verschlingen. Parkes beschreibt das als stillen Wiederaufbau: Stück für Stück entsteht eine Welt, in der beides Platz hat – Schmerz und Zugehörigkeit, Erinnerung und Gegenwart.

Du merkst es an Entscheidungen. Sie richten sich wieder an Werten aus, nicht nur an Vermeidung: Fürsorge, Wahrhaftigkeit, Verbundenheit, Mut – klein, aber verlässlich. Du planst Dinge, die Sinn ergeben, nicht um „nichts zu fühlen“, sondern weil dein Leben wieder tragen darf. Wenn Rückwellen kommen (und sie kommen), hast du Rückwege: Worte, Menschen und Handgriffe, die dich in die Mitte führen.

Im Körper sieht es so aus: Der Atem wird öfter lang, der Schlaf bekommt Fenster, der Hunger meldet sich wieder. Der Blick wird weicher, du siehst mehr Rand als Mitte. Kopf und Bauch arbeiten zusammen. Erinnerungen werden nicht gelöscht, sondern neu verknüpft – mit Ort, Zeit, Bedeutung. Das ist die Neuordnung, von der Bowlby spricht.

Rollen klären sich. „Ich bin Mutter/Vater dieses Sternenkindes – und auch Partner:in, Freund:in, Kolleg:in.“ Viele Väter spüren, dass sichtbares Tun befriedet: eine Bank, ein Rahmen, eine kleine Seite fürs Kind, eine regelmäßige Spende. Viele Mütter erleben, dass verkörperte Pflege beruhigt: Wärme, Wasser, Atem, behutsamer Sport. Gemeinsam entsteht eine Hausgrammatik: wann der Name fällt, wie Jahrestage gerahmt sind, welche Mini-Rituale täglich laufen, wie eure Notfallknöpfe aussehen. Nicht Perfektion trägt – Wiederholung trägt.

Wichtig: Reorganisation ist kein Endpunkt, keine „abgehakt“-Phase. Bowlby und Parkes meinen eine geübte Praxis. Es wird Tage geben, an denen alles leicht ist, und Tage, an denen ein Geruch dich plötzlich umwirft. Der Unterschied zu früher: Du weißt, was dann hilft, und du weißt, dass es wieder heller wird. Das ist Koexistenzfähigkeit. Das „Weiter“ sieht nicht aus wie „Vorher“. Es sieht aus wie: Die Kerze brennt kurz und wird gelöscht. Der Name darf fallen, ohne dass der Tag zerreißt. Ihr seid Eltern dieses Sternenkindes – und euer Leben darf wieder Tempo, Farbe und Richtung bekommen.

Besonderheiten nach stiller Geburt – die Doppelrealität ernst nehmen

Nach einer stillen Geburt treffen zwei Wirklichkeiten aufeinander: Wochenbett und Abschied. Dein Körper macht das, was Körper nach einer Geburt tun: Er blutet, heilt, ist müde und manchmal schießt die Milch ein. Gleichzeitig trauerst du um euer Sternenkind. Beides ist wahr und beides braucht Fürsorge. Medizinische Nachsorge hat Vorrang. Über den Umgang mit der Milch entscheidest du in Ruhe; abstillen, abwarten oder Schritt für Schritt vorgehen sind gleichermaßen legitim. Wärme, ausreichend Trinken und Essen, kurze Schlafinseln, eine sanfte Dusche und wenige langsame Schritte sind kein Zusatz, sondern Teil guter Trauerpflege.

Nähe darf dosiert sein – im Krankenhaus ebenso wie zu Hause. Du kannst sehen, halten, benennen, anziehen, ein Foto machen oder Abdrücke anfertigen lassen, wenn es sich stimmig anfühlt. Du darfst jederzeit eine Pause machen und auch später noch einmal schauen. Bitte um einen ruhigen Raum, um eine einfühlsame Begleitung und um klare Erklärungen in Alltagssprache. Heute muss nichts perfekt sein; es genügt, wenn es für euch passt.

Auch die Perspektive von Vätern gehört dazu. Viele springen sofort in die Organisation und werden als Trauernde übersehen. Reizbarkeit, Überarbeiten oder stilles Scrollen können Ausdruck von Trauer sein. Vaterschaft beginnt nicht erst mit einem Kind im Arm. Den Namen auszusprechen, eine Erinnerungsbox zu packen, Telefonate zu führen oder einen Platz der Erinnerung zu schaffen, ist gelebte Vaterschaft. Auch Väter brauchen Nachsorge, Pausen und jemanden, der fragt, wie es ihrem Körper geht und was ihnen gerade guttut.

Als Paar lebt ihr zwei Geschichten unter einem Dach. Hilfreich ist ein Rhythmus, der zwischen Nähe und Funktion pendelt. Ein kurzer Moment der Verbundenheit, dann eine kleine Aufgabe, anschließend wieder Raum für Gefühle. Über die Woche hinweg können Tage für Organisation und Tage für Innenschau helfen. Sprecht das schlicht aus: Wer übernimmt heute die medizinischen Termine, wer kümmert sich um Post und Anrufe, und wann am Abend gibt es einen ruhigen Moment, zum Beispiel eine Kerze und ein paar Sätze der Erinnerung. So bleibt Orientierung, auch wenn vieles wackelt.

Euer Umfeld darf stützen, ohne zu überfahren. Sagt klar, was hilft und was ihr im Moment nicht braucht. Angehörige sind keine Therapeutinnen oder Therapeuten; sie dürfen müde sein und trotzdem an eurer Seite bleiben. Professionelle Hilfe zu suchen, ist kein Scheitern, sondern Schutz. Trauer kommt in Wellen. Wichtig sind Rückwege, die euch in die Mitte führen: vertraute Worte, verlässliche Menschen und kleine Handlungen, auf die ihr euch einigen könnt. Geht Schritt für Schritt, in eurem Tempo.

Sprache als Medizin – erzählen, bis die Geschichte Ränder hat

Sprache kann heilen, leise und ohne Druck. Wenn du sagst, was gerade da ist – „Ich bin traurig“, „Ich bin wütend“, „Ich habe Angst“ – wird es im Körper oft etwas ruhiger. Benennen ordnet. Die Welle bleibt, aber sie bekommt Form. Manchmal reicht ein einziger Satz, gesprochen im Zimmer, beim Tee oder im Auto. Wahr, schlicht und ohne Erklärungspflicht.

Wenn Reden schwerfällt, hilft Schreiben. Drei kurze Zeilen in der Woche genügen: „Heute war …“, „Ich habe dich vermisst, als …“, „Morgen versuche ich …“. Ein kleines Heft, eine Notiz im Handy oder eine Sprachnachricht nur für dich sind völlig ausreichend. Du darfst dir Bilder erlauben, die Raum schaffen: „leises Licht“, „kurze Ankunft“, „ruhiger Hafen“. Metaphern sind keine Flucht. Sie sind ein Geländer.

Gib deinen Worten einen Rahmen, damit sie dich nicht überrollen. Setz dir ein klares Zeitfenster. Schau zehn Minuten hin, atme danach dreimal ruhig aus, trink ein Glas Wasser und tritt ans Fenster. So wird aus Grübeln eine geerdete Begegnung. Wiederholung hilft. Die gleiche Uhrzeit, der gleiche Platz und eine kleine Schlusshandlung beruhigen das Nervensystem.

Innen helfen klare Sätze. „Unser Kind ist gestorben. Wir trauern. Heute kann ich wenig.“ Außen schützt eine einfache Formel, die Druck herausnimmt. „Wir brauchen Zeit und melden uns, wenn es passt.“ Du musst niemanden überzeugen. Menschen, die nah sind, dürfen wissen, wie sie helfen können. „Bitte hör einfach zu.“ „Kein Rat, nur Dasein.“ „Eine Nachricht statt eines Anrufs.“

Als Paar kann Sprache Brücken bauen. Sprecht kurz und konkret. „So fühlt sich mein Körper an. Das brauche ich heute. Das kann ich geben.“ Eine gemeinsame Ankerformel hilft, wenn es kippt. „Stopp. Einmal atmen. Dann weiter.“ Ihr dürft verschieden trauern und trotzdem zusammengehören. Kleine Rituale am Abend – eine Kerze, der Name, ein Satz – geben Halt, ohne viel Kraft zu kosten.

Auch der Körper spricht mit. Lies dir deine Zeilen langsam vor und verlängere dabei den Ausatem. Leg eine Hand auf Brust oder Bauch. Spüre die Sitzfläche und die Füße am Boden. Stimme, Atem und Kontaktflächen sind Ko-Regulation mit dir selbst. Wenn Worte stocken, beschreibe nur Sinneseindrücke: warm, kalt, enge Brust, weite Stirn. Das ist bereits Sprache.

Wenn du merkst, dass Worte dich peitschen, pausiere. Sprache ist Medizin, keine Pflicht. Sie wirkt am besten dosiert und freundlich. Such dir sichere Ohren: eine vertraute Person, eine Beratungsstelle oder eine Therapie. Spätestens wenn Panik, Betäubung oder Hoffnungslosigkeit über Wochen dominieren, ist Hilfe kein Makel, sondern Schutz. Erzählen darf sich wiederholen. Mit jeder Runde bekommt die Geschichte Ränder – und du ein wenig mehr Boden.

Schuld entgiften – präzise und mit Mitgefühl

Schuld zu entgiften bedeutet, präzise zu werden und freundlich zu bleiben. Schuld ist klug: Sie versucht, Kontrolle zurückzuholen und Nähe zu halten. Sätze wie „Hätte ich nur …“ sind deshalb kein Versagen, sondern ein Versuch, Ordnung in etwas Unfassbares zu bringen. Wir geben diesem Impuls einen Rahmen, damit er nicht wehtut.

Hilfreich ist eine klare Zweifrage-Brille. Frage erst: Wofür war ich wirklich verantwortlich? Frage dann: Worüber hatte ich an genau diesem Tag, mit genau diesem Wissen und Zustand, tatsächlich Einfluss? Verantwortung beschreibt den Auftrag. Einfluss beschreibt die Reichweite. Beides deckt sich selten vollständig. Ein Satz, der beides hält, klingt so: „Ich wünschte, ich hätte … – und mit dem damaligen Wissen habe ich so entschieden.“ Dieser Satz erlaubt Trauer, ohne dir rückwirkende Allmacht anzudichten.

Wenn echte Fehler passiert sind, braucht es Klarheit ohne Selbstzerstörung. Benenne deinen Anteil. Drücke dein Bedauern aus. Korrigiere, was sich korrigieren lässt, und führe den Rest als lernende Verantwortung weiter. „Das war mein Teil. Es tut mir leid. Ich sorge jetzt dafür, dass …“ Übersetzte Reue in Handlung beruhigt tiefer als Vorwürfe im Kreis.

Im Alltag hilft ein kleines, festes Grübelfenster. Nimm dir einmal täglich zehn Minuten, stelle dir einen Wecker und sag oder schreib alles auf, was auftaucht. Schließe danach bewusst: Atme dreimal lang aus, trink einen Schluck Wasser, tritt ans Fenster und sag dir: „Für heute reicht es.“ Tu anschließend etwas Einfaches wie einen kurzen Gang, eine warme Dusche oder einen Tee. So bleibt Nachdenken gezielt, ohne in Dauerschleifen zu kippen.

Achte auf eine Sprache, die Zeit markiert. Sage „damals, nachts, übermüdet“ statt „immer“ und „nie“. Halte dich an Fakten, bevor die Fantasie übernimmt: „Die Ärztin sagte …“, „Die Untersuchung zeigte …“, „Ich war erschöpft und habe so entschieden.“ Stell Mitgefühl vor Urteil: „Ich habe geliebt und gehandelt, so gut ich konnte.“ Sprich mit dir in der Milde, die du einem Freund schenken würdest.

Als Paar hilft die Ich-Form. Sage „Ich fühle Schuld, weil …“ statt „Du hättest …“. Antworte einander in Verbundenheit: „Du konntest das damals nicht wissen. Ich war dabei.“ Wenn Schuld hartnäckig bleibt, dich klein macht oder sich mit Scham und Hoffnungslosigkeit verbindet, ist professionelle Hilfe kein Makel, sondern Schutz. In sicheren Beziehungen und mit klaren Sätzen verliert Schuld ihre Schärfe. Dann entsteht Raum für Trauer, die gesehen werden darf und die tragen kann.

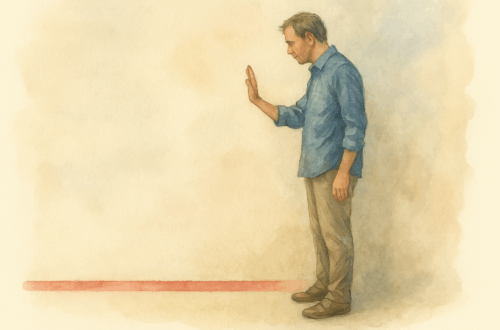

Triggerlandschaften & Pendelrhythmen – vorausschauend und klein

Trigger tauchen an vielen Stellen auf: Termine, Fälligkeiten, Wartezimmer, Babyabteilungen, bestimmte Uhrzeiten oder Jahreszeiten. Das ist keine Empfindlichkeit, sondern Biologie. Schreib dir einmal auf, was dich wo, wann und wie stark zieht. So bekommt das Neblige klare Ränder und du erkennst Muster.

Hilfreich sind kleine Wenn-Dann-Sätze, die du vorher festlegst. Wenn du im Wartezimmer sitzt, hebst du den Blick, atmest dreimal lang aus und schickst eine Nachricht an eine vertraute Person. Wenn du im Supermarkt am Babyregal ankommst, wechselst du den Gang, gehst kurz vor die Tür, trinkst Wasser und gehst erst danach weiter. Wenn die Kalendererinnerung erscheint, zündest du eine Kerze an, sagst zwei Sätze an dein Kind und machst einen kurzen Spaziergang. Je konkreter der Plan, desto hilfreicher wirkt er.

Denk deinen Tag wie ein Mikropendel: Du näherst dich kurz, blendest klar aus und suchst danach etwas Nährendes. Du schaust eine Minute ein Foto an und sagst den Namen. Danach legst du das Handy weg, öffnest das Fenster und atmest dreimal ruhig aus. Anschließend trinkst du einen Tee, duschst warm oder gehst fünf Schritte barfuß. Lieber oft und klein als selten und sehr tief – so bleibt dein System in der Mitte.

Anker bringen Wiederholung in den Körper und machen dich für dich selbst berechenbar. Ein Bewegungsanker kann dieselbe Runde, dieselbe Bank und derselbe Satz sein: „Ich bin da.“ Ein Wärmeanker kann eine Dusche, ein Tuch, ein Tee, ein Körnerkissen oder die Hand auf dem Herzen sein. Such dir zwei oder drei Anker aus, die du magst, und nutz sie vor und nach Momenten der Nähe immer gleich.

Lege dir eine kleine Notfallkarte ins Handy oder ins Portemonnaie. Darauf steht, dass du den Blick hebst und drei Dinge benennst, dass der Ausatem länger ist als der Einatem und dass du dir sagst: „Es darf ziehen. Ich bin sicher.“ Danach rufst du eine Person an. In heißen Momenten nimmt dir diese Karte die Entscheidung ab.

Auch soziale Medien und Post können auslösen. Gib ihnen ein klares Zeitfenster, zum Beispiel nur tagsüber und nicht im Bett. Öffne Briefe bei Tageslicht und wenn möglich mit Begleitung und einer vereinbarten Stopp-Option. Plane im Anschluss automatisch etwas Nährendes ein: eine kurze Runde an der Luft, eine Suppe oder zehn Minuten unter der Decke. Erst runterregulieren, dann weitermachen.

Jahrestage und bestimmte Uhrzeiten kannst du wie kleine Rituale gestalten. Am 20. des Monats kann eine Kerze brennen, ein Satz gesprochen werden und ein kurzer Gang folgen. Im Herbst kann eure Bank mit Mütze und Tee to go zu einem Ort werden. Sag dir vorher, wie der Rückweg aussieht, zum Beispiel: „Nach zehn Minuten gehen wir heim.“ So bleibt Nähe dosiert und sicher.

Als Paar hilft ein simples Codewort, etwa „Orange“, das bedeutet: Stopp, es wird zu viel. Legt einen Mini-Fahrplan fest, wer fährt, wer spricht, wer schweigt und wer die Hand hält. Begleitung ist hier keine Kür, sie reguliert. Wichtig ist, dass ihr beide wisst, was in Stressmomenten automatisch greift.

Dein Körper ist der Maßstab, nicht der Kopf. Wenn die Dosis passt, wird der Ausatem länger, der Blick weicher, die Schultern sinken, der Kiefer löst sich und die Hände werden warm. Wenn der Atem kurz wird, der Blick starr bleibt und die Spannung steigt, war es zu viel. Dann hältst du an, wechselst die Situation, nutzt deine Anker und kommst später noch einmal zurück.

Und schließlich gilt: Du darfst gehen, du darfst absagen, du darfst den Gang wechseln. Nichts muss durchgezogen werden. Klein, konkret und wiederholbar – so wird das Land der Trigger begehbar. Du gehst es Schritt für Schritt, in deinem Tempo.

Folgeschwangerschaft – Sinn unter Spannung

In einer Folgeschwangerschaft liegen Hoffnung und Angst dicht beieinander. Beides ist normal, beides darf da sein. Euer Körper erinnert sich, euer Kopf rechnet mit. Ihr dürft das so nennen: Sinn unter Spannung.

Hilfreich ist Verabredung statt Improvisation. Klärt vor jedem Termin kurz, wer die Fragen stellt, wer im Zweifel stoppt und welches Pausensignal ihr nutzt. Entscheidet, ob jemand euch begleitet. Bittet außerdem um möglichst gleiche Abläufe: derselbe Raum, dieselbe Reihenfolge aus Begrüßung, Ultraschall und Gespräch sowie eine klare Zusammenfassung am Ende.

Plant nach jedem Termin eine kleine Nachintegration ein. Geht einmal an die frische Luft, atmet dreimal ruhig aus und sagt zwei Sätze wie: „Heute war …“ und „Als Nächstes …“. Trinkt danach einen Tee oder esst etwas Warmes. So landet die Information im Alltag und nicht nur im Alarm.

Rechnet mit Kalender-Triggern wie Wochenwechseln, besonderen Daten oder Untersuchungstagen. Das sind Wellen und keine Rückfälle. Wenn es zieht, ist nichts kaputt; es zeigt, dass Bindung arbeitet und ihr verbunden seid.

Legt einen kleinen Notfallplan für schwere Tage fest. Haltet fest, wen ihr anrufen könnt, welche Worte euch gut tun und was euren Körper beruhigt – Wärme, Wasser oder Bewegung. Bestimmt auch, wie viel Kontrolle ihr möchtet, zum Beispiel wie häufig Ultraschall sinnvoll ist, ohne euch zu überfordern. Ihr dürft Kontinuität im Behandlungsteam erbitten.

Richtet den Fokus auf Handeln statt auf Angstvermeidung. Fragt euch: „Wie verhalten wir uns heute so, dass es unserer Liebe entspricht?“ Kleine Rituale tragen dabei: ein Name, eine Kerze, ein Satz an beide Kinder. So bleibt in dieser Spannung Platz für Trauer und Hoffnung – nebeneinander, Schritt für Schritt.

Woran ihr merkt, dass es trägt – und wann Hilfe sinnvoll ist

Ihr merkt an leisen, verlässlichen Dingen, dass es wieder trägt. Tage bekommen einen Takt, der nicht perfekt, aber berechenbar ist. Ihr steht auf, es gibt etwas Kleines zu essen, irgendwann frische Luft, abends eine Uhrzeit zum Zubettgehen. Schlaf ist nicht immer gut, aber er findet euch öfter. Essen pendelt sich ein. Bewegung passiert in kleinen Dosen, ohne dass ihr euch dazu zwingen müsst. Das sind erste, robuste Signale.

Erinnerungen schneiden seltener. Sie tauchen auf und fühlen sich häufiger warm an als brennend. Ihr könnt ein Foto länger anschauen, den Namen sagen, die Kerze anzünden – und danach wieder in den Alltag wechseln. Trigger sind noch da, aber ihr habt Rückwege: ein Satz, ein Mensch, eine Handbewegung, die euch in die Mitte holt. Das macht Begegnungen mit Nähe planbarer. Nähe ist nicht mehr „alles oder nichts“, sondern „kurz und dosiert“.

Entscheidungen orientieren sich zunehmend an euren Werten statt an reiner Vermeidung. Ihr fragt: „Was entspricht unserer Liebe heute?“ und nicht nur „Wie verhindere ich Schmerz?“. Daraus entstehen kleine, tragfähige Routinen: ein kurzer Gang, eine Tasse Tee, eine Kerze am Datum, ein Minibrief pro Monat. Es darf wieder Lachen geben, ohne dass es sich wie Verrat anfühlt. Und wenn eine Rückwelle kommt, wisst ihr, was zu tun ist – nicht perfekt, aber ausreichend.

Soziale Berührung wird vorsichtiger möglich. Ihr könnt eine Einladung annehmen und vorher sagen, wie der Rückweg aussieht. Ihr könnt im Team einen Satz setzen: „Ich arbeite wieder, bitte keine Details.“ Ihr habt zwei, drei Menschen, die ihr im Zweifel anruft. Ihr merkt: Ihr müsst nicht alles erklären. Kurze, wahre Sätze reichen – nach außen und nach innen.

Hilfe wird wichtig, wenn diese Entwicklung über mehrere Wochen ausbleibt. Achtet auf Muster, nicht auf einzelne Tage. Wird der Schlaf nicht besser, rutscht der Appetit weiter weg, fehlt Antrieb fast durchgehend, zerfällt die Konzentration – dann holt Unterstützung. Wenn aufdrängende Bilder, Panik, Betäubung oder ein Gefühl von „hinter Glas“ euch festhalten. Wenn ihr vieles meidet, was berühren könnte, und dadurch euer Leben immer kleiner wird. Wenn Schuld euch würgt oder sich Scham dazugesellt. Wenn Hoffnungslosigkeit oder suizidale Gedanken auftauchen. Auch Warnzeichen: deutlich mehr Alkohol oder Medikamente, anhaltende Reizbarkeit, das Gefühl, „nicht mehr ich“ zu sein. Bei Verwirrtheit, Realitätsverlust oder Stimmenhören gilt: sofort ärztliche Hilfe.

Gute Begleitung arbeitet transparent. Sie erklärt, was sie tut und warum. Sie schützt Tempo und Dosis, statt euch „durch“ etwas zu schieben. Sie hilft, Schlaf, Essen und Tagesrhythmus zu stabilisieren, bevor es in Tiefe geht. Sie kartiert mit euch Triggerlandschaften, baut sichere Inseln, und verbindet Erinnerungs- und Bedeutungsarbeit in kleinen, gut verträglichen Portionen. Sie achtet – wenn nötig – auch auf körperliche Faktoren, Medikamente, hormonelle Themen im Wochenbett und auf die Paar- und Familienebene. Ihr dürft sagen, was hilft und was zu viel ist. Ihr dürft wechseln, wenn die Passung nicht stimmt.

Wie kommt ihr an Hilfe? Erste Adressen sind Hausärztin oder Hausarzt, Frauenärztin, Hebamme, die psychotherapeutische Sprechstunde oder die Klinikambulanz. Sprecht den Anlass ruhig schlicht aus: „Stille Geburt, anhaltende Belastung – ich brauche Einschätzung und Unterstützung.“ Außerhalb der Sprechzeiten hilft in Deutschland der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 116 117. In akuter Gefahr ruft 112. Rund um die Uhr erreicht ihr die TelefonSeelsorge unter 116 123 (auch 0800 111 0 111 / 0800 111 0 222). Wenn ihr nicht in Deutschland seid, nutzt die örtlichen Notfallnummern.

Was ihr zur ersten Stunde mitnehmt, darf klein sein: zwei Sätze zu eurer Geschichte, ein Zettel mit Hauptsymptomen, eine Frage, die unbedingt beantwortet werden soll, und – wenn möglich – eine Person, die nachher kurz mit euch an die Luft geht. Ihr habt das Recht, langsamer zu machen, nach Pausen zu fragen und Dinge in Alltagssprache zu bekommen. Gute Hilfe fühlt sich erklärbar an, nicht rätselhaft.

Merkt euch zum Schluss eine einfache Prüfspur: Gibt es täglich wenigstens eine Mini-Insel von Ruhe? Gelingt einmal am Tag ein Kontakt zu euch selbst oder zu einem Menschen? Kommt einmal pro Woche eine kleine Sache dazu, die ihr vorher nicht konntet? Wenn ja, bewegt ihr euch – langsam, aber verlässlich. Wenn nicht, ist das kein Urteil, sondern ein Signal: Holt euch ein Geländer. Hilfe ist Schutz, keine Schwäche. Schritt für Schritt, in eurem Tempo.

Fazit – Bowlby und Parkes heute, bei Sternenkindern

Bowlby und Parkes haben kein Stufenmodell entworfen, das du nacheinander abarbeiten musst. Sie haben eine Landkarte beschrieben, die erklärt, warum dein Inneres so reagiert, wie es reagiert – biologisch, psychologisch und biografisch. Nach einer stillen Geburt bedeutet das: Du nimmst die Doppelrealität ernst, in der Wochenbett und Abschied nebeneinanderstehen. Du verwandelst Bindung, statt sie „loszulassen“. Du dosierst Nähe, bevor du in die Tiefe gehst. Du orientierst Entscheidungen an Werten, nicht an endlosen Erklärungen. Rituale dürfen schlicht sein, und Unterstützung durch andere ist wertvoller als alles allein zu tragen. Diese Landkarte ordnet, sie bewertet nicht. Es gibt keine Frist und kein „zu langsam“. Es gibt nur dein Tempo und euren Weg.

Das Weitergehen sieht nicht aus wie das Davor. Es sieht aus wie Koexistenz: Schmerz darf da sein, Liebe darf wirken, und der Alltag darf dich tragen. Du erkennst das an kleinen, verlässlichen Zeichen. Eine Kerze brennt kurz und wird wieder gelöscht. Der Name eures Kindes kann fallen, ohne dass der Tag zerreißt. An eurem Ort steht eine Bank, oder ein kleiner Brief entsteht einmal im Monat. Manchmal fühlt es sich weich an, manchmal scharf. Beides gehört dazu. Rückwellen kommen, und ihr habt Wege zurück in die Mitte.

Phasen können sich wiederholen, ohne dass es ein Rückschritt ist. Es ist Bewegung auf der Karte: mal näher dran, mal in Schutzdistanz. An Jahrestagen, in Wartezimmern oder in einer Folgeschwangerschaft kann es lauter werden. Dann erinnert ihr euch daran, was euch hält: verlässliche Menschen, einfache Sätze, kleine Handlungen und eure Rituale. Hilfe von außen ist dabei kein Urteil, sondern ein Geländer, an dem ihr euch festhalten könnt.

Ihr bleibt Eltern dieses Sternenkindes. Eure Geschichte bleibt wahr. Mit der Zeit bekommt sie Ränder, in denen man wohnen kann. Dort ist Platz für Schmerz, für Zärtlichkeit und für ein Leben, das weitergeht, ohne zu leugnen, was geschehen ist. Schritt für Schritt findet ihr euren Ton, eure Form und euer Tempo.

FAQ – Die vier Trauerphasen nach Bowlby & Parkes

Knappe Antworten zum Modell – in Alltagssprache, dosiert und würdig. Nimm nur mit, was heute passt.

John Bowlby (Bindungstheorie) und Colin Murray Parkes (Trauerforschung) beschrieben Trauer als Bindungsreaktion mit vier typischen Phasen.

1) Betäubung/Schock, 2) Sehnsucht & Suchen, 3) Desorganisation & Verzweiflung, 4) Reorganisation. Eine Landkarte – kein Stufenplan.

Nein. Das Modell ordnet Erfahrungen. Menschen pendeln, springen vor/zurück, bleiben kürzer oder länger. Es gibt kein „zu langsam“.

Unwirklichkeit, Taubheit, Automatismen. Das ist Schutzbiologie: Das System dämpft, damit die Wirklichkeit dosiert ankommt.

Das Bindungssystem sucht Nähe: Blicke, Wege, innere Rufe. Kein Rückschritt, sondern Biologie. Nähe wandelt sich von außen nach innen.

Die „selbstverständliche Welt“ bricht. Unruhe ⇄ Taubheit, Sinnverlust, Schuldschleifen. Es ist Umbauarbeit – schmerzhaft, aber sinnvoll.

Stillen Wiederaufbau. Alltag bekommt Takt, Erinnerung wärmt öfter, Werte leiten Entscheidungen. Liebe bleibt – in neuer Form.

Sehr verschieden. Stunden bis Wochen (Betäubung), Wochen/Monate (Suche/Desorganisation), Reorganisation als geübte Praxis – ohne feste Frist.

Nein. Trigger (Daten, Orte, Wartezimmer) bringen Wellen. Mit Rückwegen (Worte, Menschen, Handgriffe) sind sie Teil des Lernens.

Ja – mit Doppelrealität: Wochenbett & Abschied gleichzeitig. Das Modell hilft, Körper, Bindung und Alltag zusammenzudenken.

Oft ja: Mütter körpernäher, Väter struktur-/tunah. Beides sind legitime Bindungswege. Nicht bewerten – koordinieren und benennen.

Einfache Sätze, klare Infos, kleine Nähe in Dosen (Name, Foto, Kerze) mit bewusstem Schließen (Atmen, Tee, kurzer Gang).

Minimal-Routinen (Schlaf/Essen/Licht), kleine Sinnhandlungen, Sprache mit Zeitmarkern, kurze Check-ins, ggf. professionelle Hilfe.

Mehr Rhythmus, weniger Schneide, Entscheidungen nach Werten, kurze Nähe möglich, verlässliche Rückwege bei Wellen.

Fortbestehende Bindung: Name, Ort, Kiste, kleine Briefe. Kein Loslassen ins Nichts, sondern Liebe mit Form und Dosis.

Wenn–Dann-Pläne, Mikropendel (kurz annähern – klar schließen – nährende Insel), Begleitung, Körper als Kompass statt Kalender.

„Sinn unter Spannung“: gleiche Abläufe, Pausensignal, Begleitperson, kurze Nachintegration. Wellen sind erwartbar – nicht Scheitern.

Wenn Schlaf/Appetit/Antrieb wochenlang fehlen, Panik/Betäubung/intrusive Bilder dominieren oder Hoffnungslosigkeit dazukommt. In Not: 112; Beratung: 116 123; Bereitschaft: 116 117.

Abends: Name – drei lange Ausatmungen – ein Satz „Du gehörst zu uns“. Kerze löschen, Tee, kurz ans Fenster. Klein, wahr, wiederholbar.